Семен Якерсон — доктор исторических наук, член-корреспондент Еврейского палеографического проекта при Академии наук и искусств Израиля.

Если мы хотим сохраниться, сохранить свою культуру, то мы обязательно, хоть втихаря, хоть как, но будем печатать книги.

Сегодня мы продолжаем наше путешествие в мир еврейской печатной книги и будем говорить о самой для меня и сложной, и болезненной, и любимой теме: о возникновении и завершении книгопечатания на Пиренейском полуострове, я имею в виду — в Испании и в Португалии.

Это совсем короткий период, где-то 10 лет, где-то 15. Ну давайте скажем: 15 лет всего существовало это книгопечатание, от самого его начала до невероятно красивых книг, которые оттискивали в печати, например, в Португалии. Все время у меня такое впечатление, что мы-то уже знаем, чем эта история кончится. Мы знаем, что в 1492 году евреев выгонят из Испании, и в 1497 году — уже и из Португалии. То есть, у нас есть верхняя граница того периода, когда они эти книги печатали. И вот с этим ощущением, когда мы знаем, что с ними произойдет, а они, может быть, даже в какой-то степени это и ощущают, но, естественно, не могут этого знать, они все время пытаются издавать книги.

И у меня такое впечатление все время было, когда я работал и описывал эти издания, что как будто они, знаете, хотят напиться воды вперед, успеть напечатать, потому что непонятно, что будет дальше. Видимо, атмосфера уже довольно гнетущая, все это уже довольно тяжело.

И, тем не менее, мы можем говорить, что, если в Италии, где евреи, собственно, процветали, где раньше начали и больше было типографий, они напечатали примерно 100 книг, то в Испании за этот очень короткий период, скажем, в 15–17 лет они напечатали, как мы сегодня думаем, 50 книг, то есть, всего в два раза меньше.

Но начать я хотел свой рассказ сегодня вот с какой странной истории. Любой человек, который занимается изучением книгопечатания в этих странах, всегда сталкивается с одной и той же, как я всегда думал, легендой. А легенда вот какая. Собственно говоря, евреи прекрасно жили в Испании, процветали, мы все знаем о Золотом веке еврейской поэзии, о том, как все это было замечательно. Но уже к концу века XIV, после больших погромов 1391 года, все стало меняться. И вот в самом конце XIV-первой половине XV века, происходили большие, массовые крещения евреев. Евреи переходили в христианство — из шкурных интересов, из экономических интересов, или под влиянием момента — не важно, как. И в народе появилось два народа — бывшие иудеи и ныне христиане, и евреи, которые оставались иудеями и сохраняли верность вере отцов. Они с политической точки зрения, конечно, отличались, а с экономической — нет. Они выполняли ту же самую миссию и заполняли те же лакуны в развитии испанской государственности.

И когда появилась инквизиция, это 1478 год, если я не ошибаюсь, в Испании, сначала они не преследовали иудеев, они пытались отгородить от них новых христиан и понимали, что наличие иудеев рядом мешает новому контингенту стать истинными христианами. И они все время подозревали, что эти новые христиане, которых называли маранами (мы, кстати, не очень понимаем происхождение этого слова), втайне пытаются исповедовать иудаизм, хоть как-то придерживаться каких-то традиций. Кто-то там старается не есть свинину, кто-то пытается не зажигать свет в субботу, кто-то, хоть про себя, хоть как-то бормочет какую-то молитву с утра.

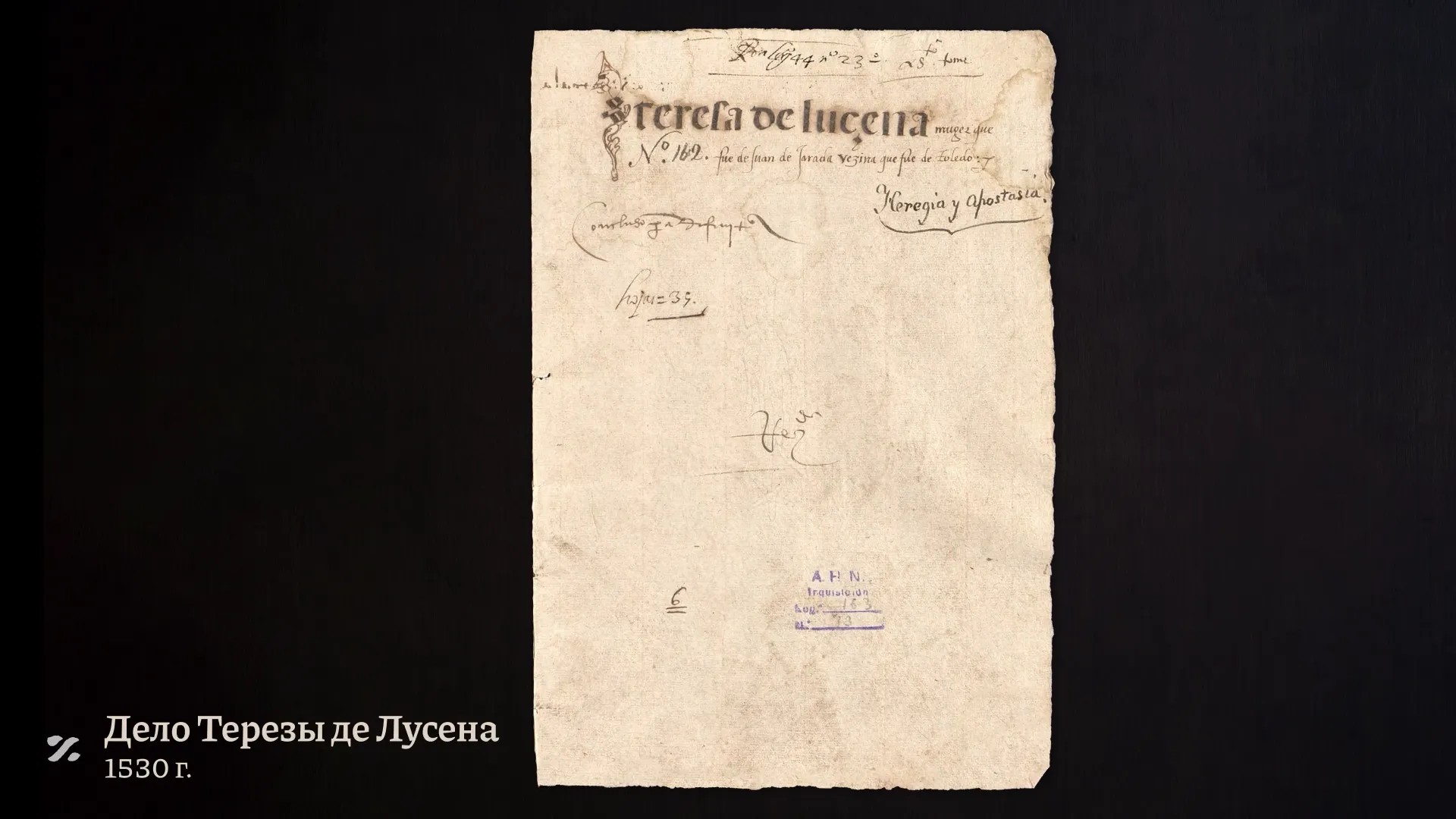

И вот на фоне всего этого родилась, как мне казалось, легенда, о том, что существовал маран, который тайно печатал еврейские книги, звали его Хуан де Лусена. Инквизиция работала тщательно, и они арестовали дочерей и соседей этого Хуана де Лусены, который сам сумел убежать. Он сначала убежал в Португалию, а потом и дальше — в Италию, и его они так и не достали. Но все время шла речь о том, что под давлением в период интенсивных допросов его дочери признались не только в том, что они тайно соблюдали заповеди иудаизма, мицвот, но и в том, что они помогали своему отцу печатать еврейские книги.

Но вот, я все время думал, инквизиция… Я очень тщательно занимался этим вопросом, читал все, что можно. Инквизиция подробно пытала их, я бы сказал. Длилось это, вы не поверите, 50 лет. Последнюю из дочерей — ее уже в XVI веке, пожилую женщину, допрашивали полуголой и связанной по рукам и ногам. Тем не менее, они не смогли назвать ни одной книги.

И вот, вы знаете, я, честно говоря, всегда думал, что это легенда, которая даже подзабылась. Но, давайте скажем так, библиографы конца XIX-первой половины XX века очень любили это, потому что все непонятные издания сефардским шрифтом они были склонны относить к работе этого самого Хуана де Лусены. Но я, правда, считал, что это легенда и что она уже забылась.

Однако буквально полтора-два месяца тому назад со мной вдруг связались испанские журналисты, которые ведут настоящее расследование и пытаются доказать, что Хуан де Лусена жил, и шесть его дочерей ему помогали. И я им хотел объяснить: слушайте, это как-то нелогично, это же не рукопись, которую ты можешь втихаря переписать, это же печатная книга, это производство, отливка литер, пресс, тираж, ты не можешь это делать просто в подвале своего дома в одиночку, чтобы никто об этом не узнал, это очень опасное и неоправданное, с моей точки зрения, для марана предприятия. Ну вот, они поместили большое расследование, прислали мне эту публикацию, где было и мое мнение изложено, но примерно вот так: что существует и такой скептик (в Санкт-Петербурге, отметим), который в это все не верит.

Тем не менее, это очень интересная легенда, которая все-таки демонстрирует ощущение того, что без книгопечатания невозможно было обойтись. Если мы хотим сохраниться, сохранить свою культуру, то мы обязательно, хоть втихаря, хоть как, но будем печатать книги. И, видимо, вот этот легендарный или действительно существовавший Хуан де Лусена это понимал.

Но если мы сейчас отвлечемся от него, а будем говорить о реальной ситуации, то мы скажем, что в Испании еврейское книгопечатание существовало в трех местах. И первый город, который я вам назову, это город Гвадалахара. В Гвадалахаре в 1476 году был напечатан известный всем, самый популярный «Комментарий Раши» к Пятикнижию. Мы, конечно, не можем знать, как мы уже это, собственно говоря, говорили про Италию, что первая книга датирована и является первой. Но, скорее всего, судя по печати, судя по всему, это одна из самых ранних книг, которые в этой Гвадалахаре были напечатаны печатником, которого звали Шломо бен Моше ха-Леви Алькабец.

Что мы знаем про него? Он был дедушкой знаменитого Шломо Алькабеца, который сочинил самый-самый известный субботний гимн «Леха доди». Собственно говоря, его всегда с внуком и ассоциируют.

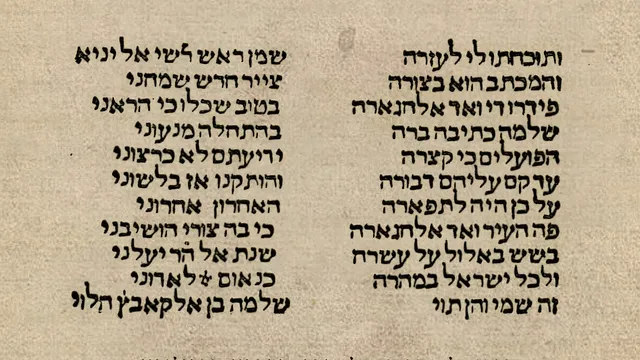

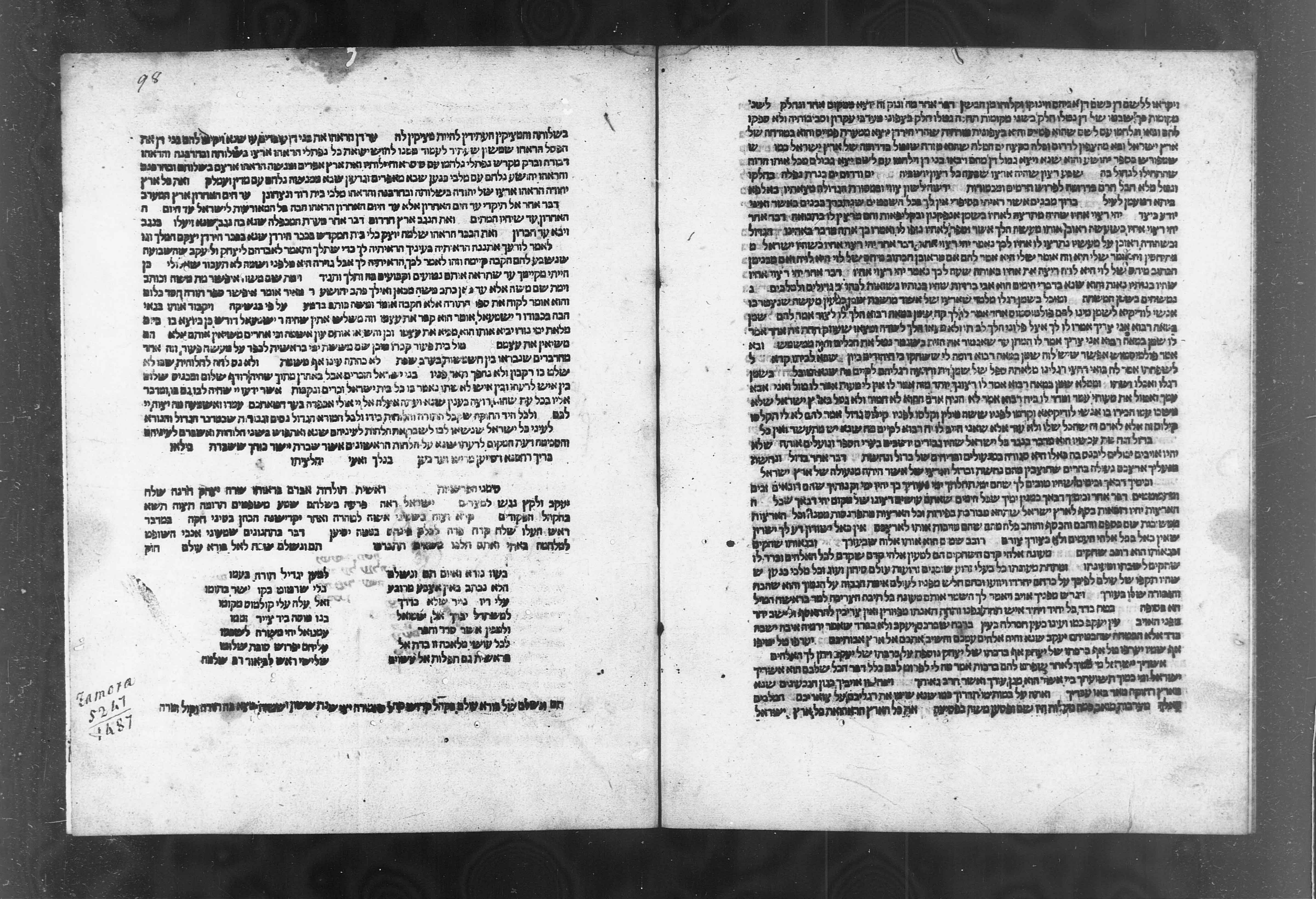

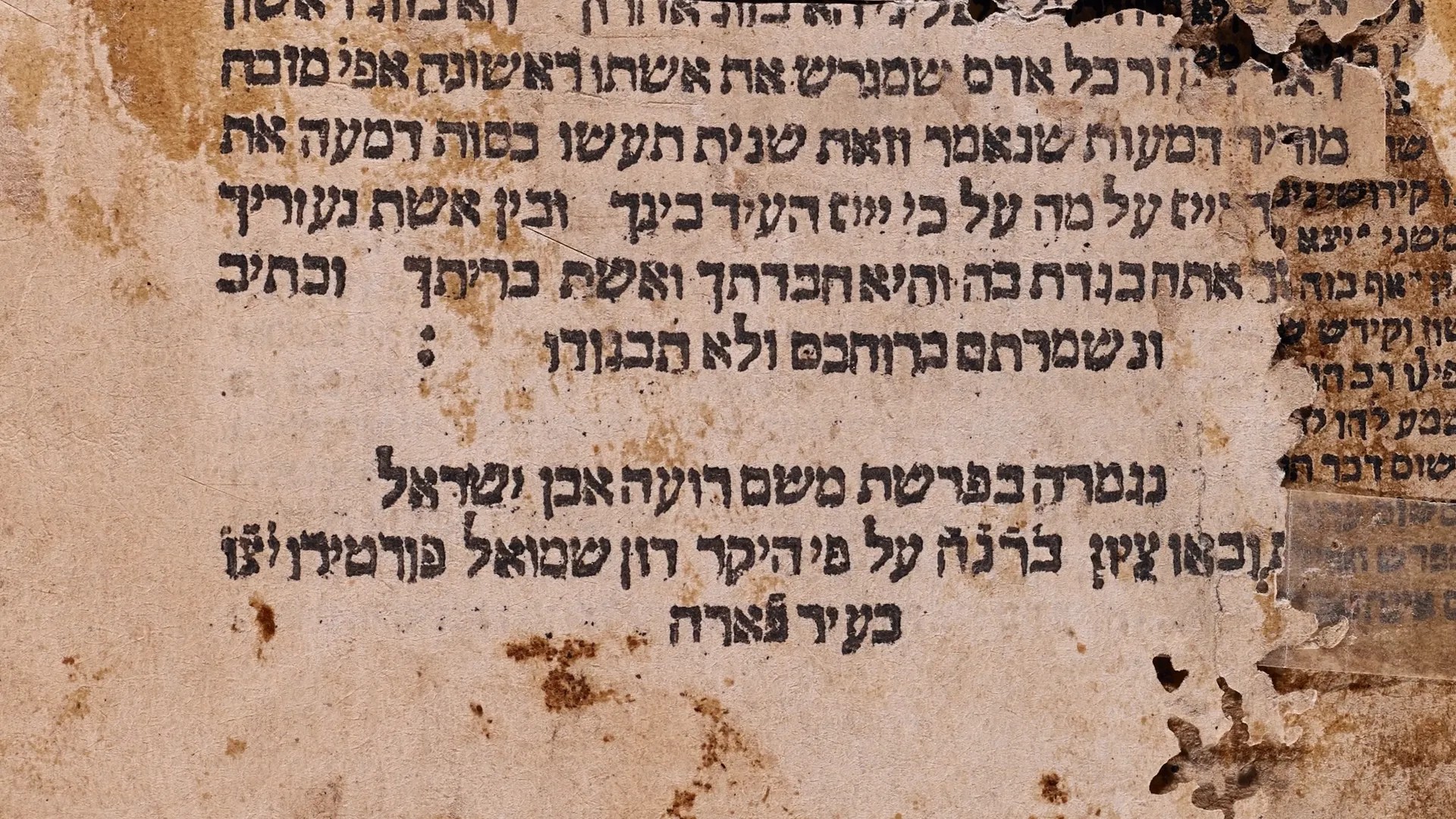

Вот этот колофон первого издания «Комментария Раши», где мы видим несколько вещей.

Во-первых, вот четвертая строчка снизу — указан город, Вади аль-Хиджара (Гвадалахара).

Во-вторых, в третьей строчке снизу у нас есть дата, у нас есть и месяц — элуль, и число в месяце, и год.

Дальше, на следующей строчке, предпоследней, мы видим очень интересное обозначение имени Бога — шем ха-Хавайя. Так его обозначали только в изданиях Алькабеца.

Это один из таких звоночков, по которым можно идентифицировать эти книги. И в самой последней строчке вы видите само его имя, Шломо бен Алькабец ха-Леви.

Это был хороший типограф, он напечатал довольно много книг.

Обратим внимание на колофоны. Вообще надо сказать, что у нас, действительно, на сегодняшний день никаких архивных материалов про еврейские книги в Испании и Португалии нет. Но сами колофоны этих книг — они очень много информации могут нам дать, если их внимательно читать. Вот здесь, например, в этом колофоне мы можем прочесть о том, что это уж точно начало их деятельности. Он пишет:

Точной печати вначале лишили меня подмастерья, ибо знания их в данном ремесле были малы и не соответствовали моему желанию, пока не прислушались они к речению моему и не исправились по слову моему. И поэтому были во славу последние части этой книги.

Они учились прямо в процессе печати.

Что еще очень важно. Вот здесь есть упоминание мастера, который отлил литеры для этой типографии, третья строчка: Педро де Гвадалахара.

Этот Педро — известный христианский мастер по отливу литер, который, очевидно, по заказу сделал литеры и для них. Это очень важно, и мы больше, собственно говоря, нигде такой информации не встретим.

Сколько изданий они напечатали? Очень хороший вопрос. Самая главная еврейская библиография доктора Адри Оффенберга учитывает 15 изданий. Перец Тишби, израильский инкунабуловед, каким-то образом насчитал 20 изданий. Я лично описал 12. Ну вот 12–15, я думаю, что это вполне себе хорошая цифра.

И мы можем говорить о том, что самая последняя датированная книга — это комментарий Давида Кимхи к поздним пророкам — имеет дату 1490 год.

То есть, типография работала довольно долго, они издали достаточно много книг, и начали, примерно, в 1475, а завершили свою деятельность, наверное, около 1490 года.

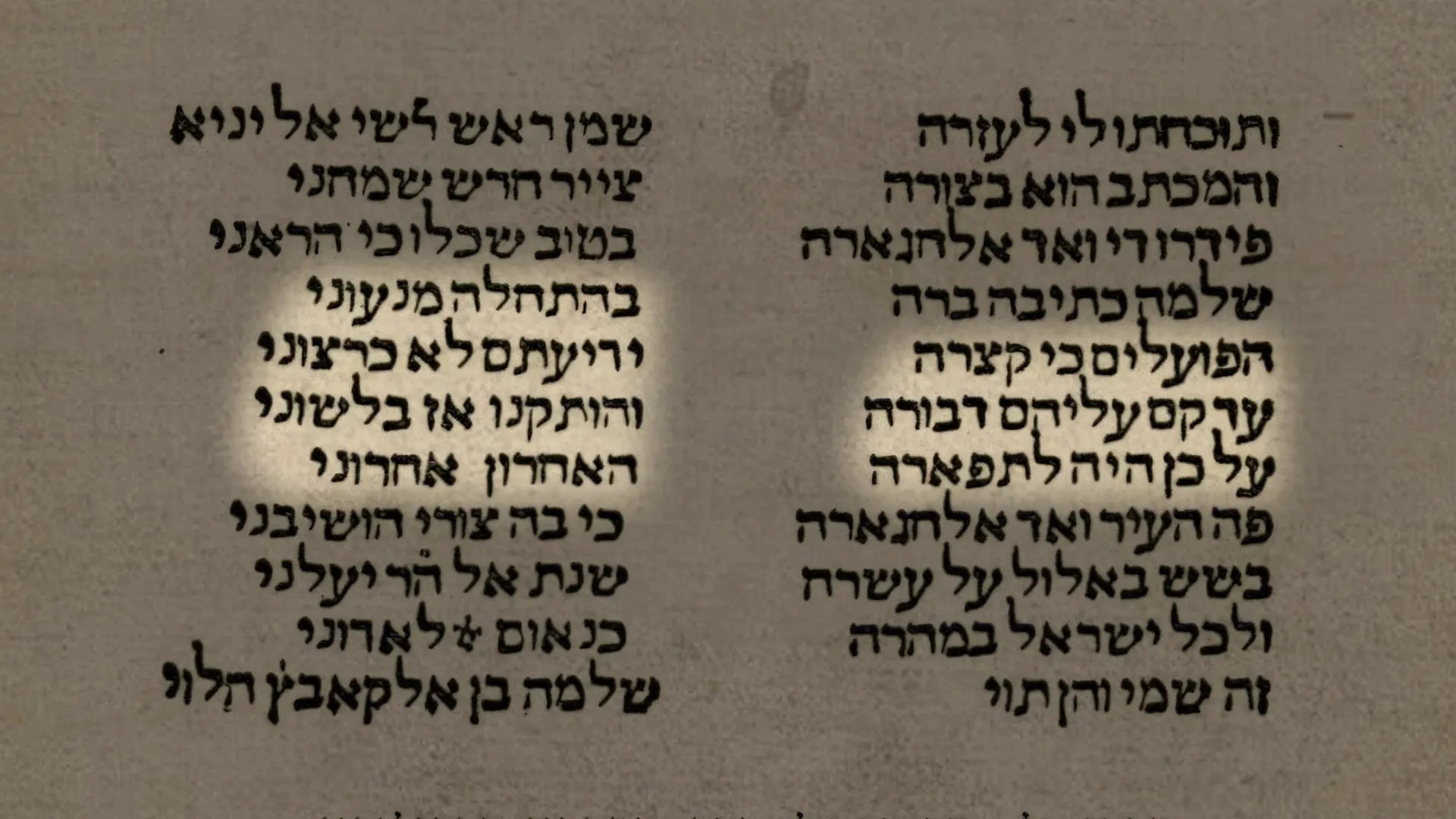

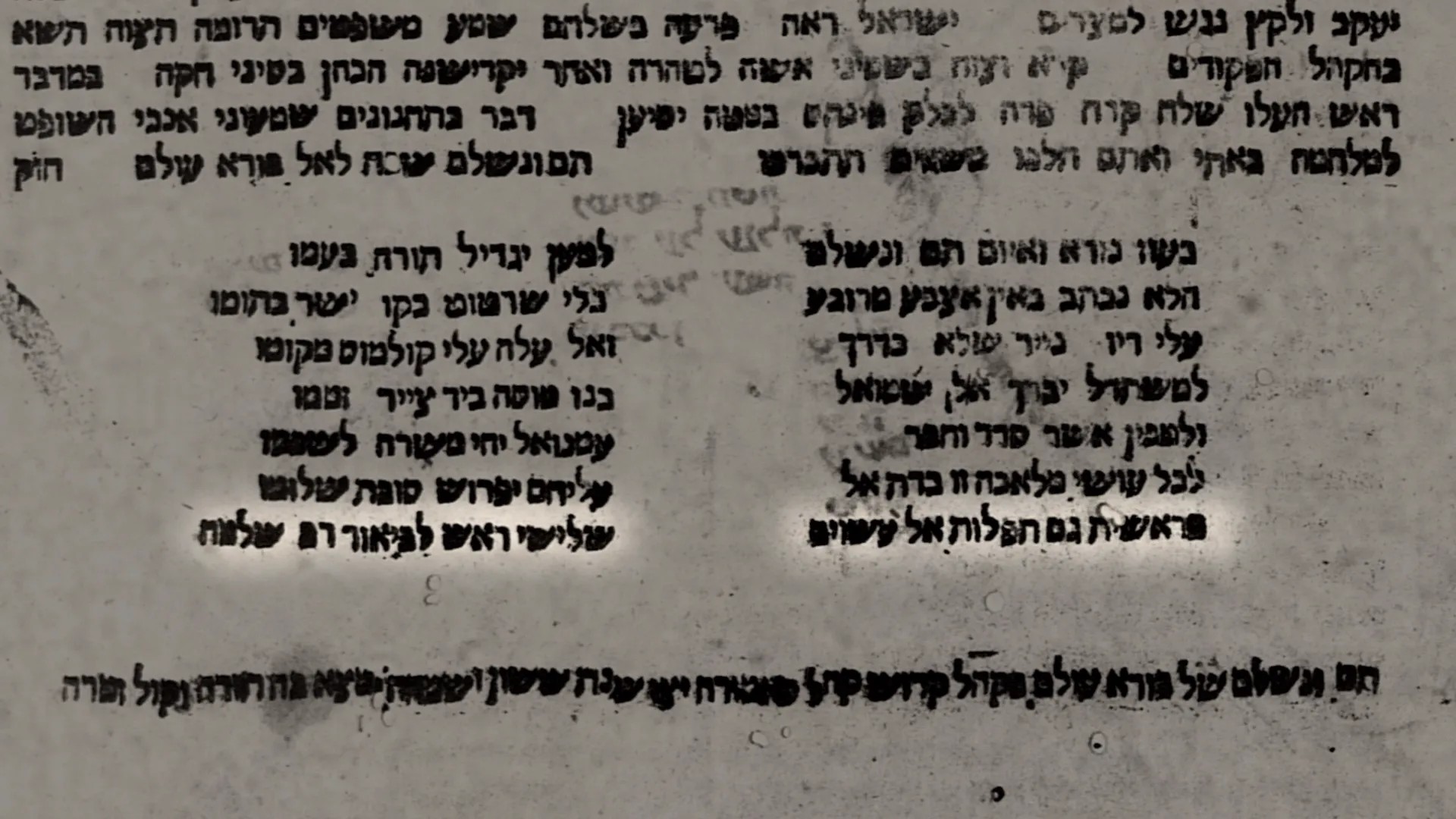

Вторая остановка на пути типографий в Испании — это город Ихар. В этом городе работала, по крайней мере, пять лет типография Элиэзера бен Авраама Алантанси. Это мой самый любимый типограф XV века. Он, по моим понятиям, высокий интеллектуал. Он совершил удивительную вещь. Я просто много им занимался и даже книжечку именно про него опубликовал отдельно. Он возродил еврейскую квантитативную поэзию, которая, казалось бы, уже угасла, и он свои колофоны писал в виде очень сложных квантитативных стихов, где были и рифма, и размер, и очень много аллюзий на Святое Писание, очень много всяких сложных вещей внутри.

Ну и написан, конечно, этот колофон в виде акростиха. Можно по первым буквам каждой строки прочесть, и тут будет написано: «Ани Элиэзер бен Алантанси».

Он на самом последнем этапе вдруг смог вернуть нас к былому величию и как бы завершить этот период. Этот конкретно колофон написан очень сложным размером — ха-миткарев. И обратите внимание на герб.

Это единственный герб еврейского типографа этого периода, который мы знаем. И герб — это какой-то лев, стоящий на задних ногах, а лев — это, соответственно, символ колена Йехуды. Из колена Йехуды был царь Давид, и должен произойти Машиах. Сефарды очень часто себя именно с этим коленом связывали и видели льва важным символом.

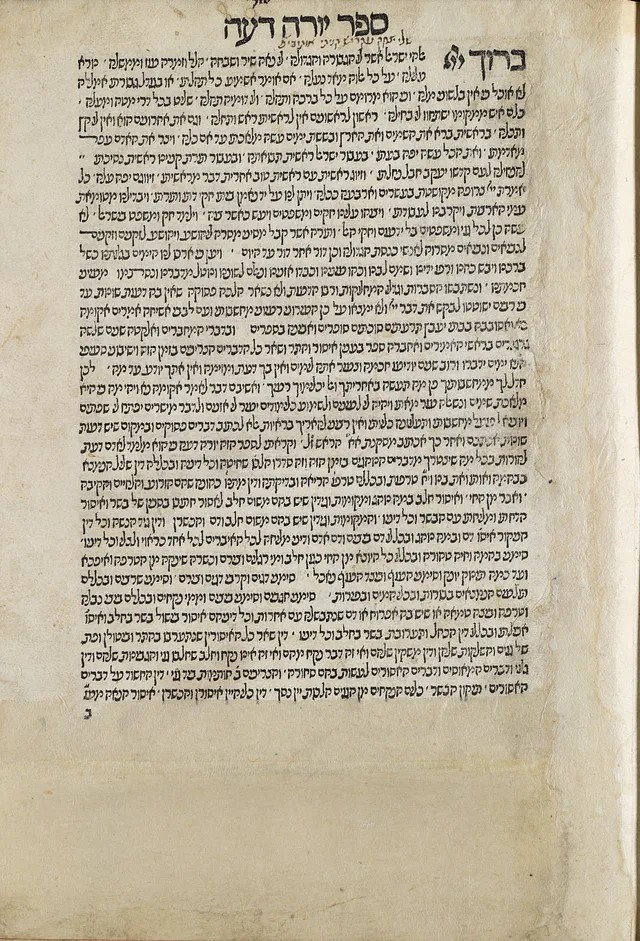

Так что у нас здесь есть и совершенно потрясающая поэзия. Он издавал галахическую литературу, например, Йорэ Деа. Это один из томов знаменитого четырехтомника Турим Яакова бен Ашера — это очень популярное сочинение. У него очень изящные шрифты, у него каждая буковка, и в квадратном шрифте, и в полукурсивном, всегда очень отчетлива, всегда очень красива.

Это его издание — это настоящая эстетика во всем. Даже не знаю, что про него еще сказать, кроме того, что я его очень люблю.

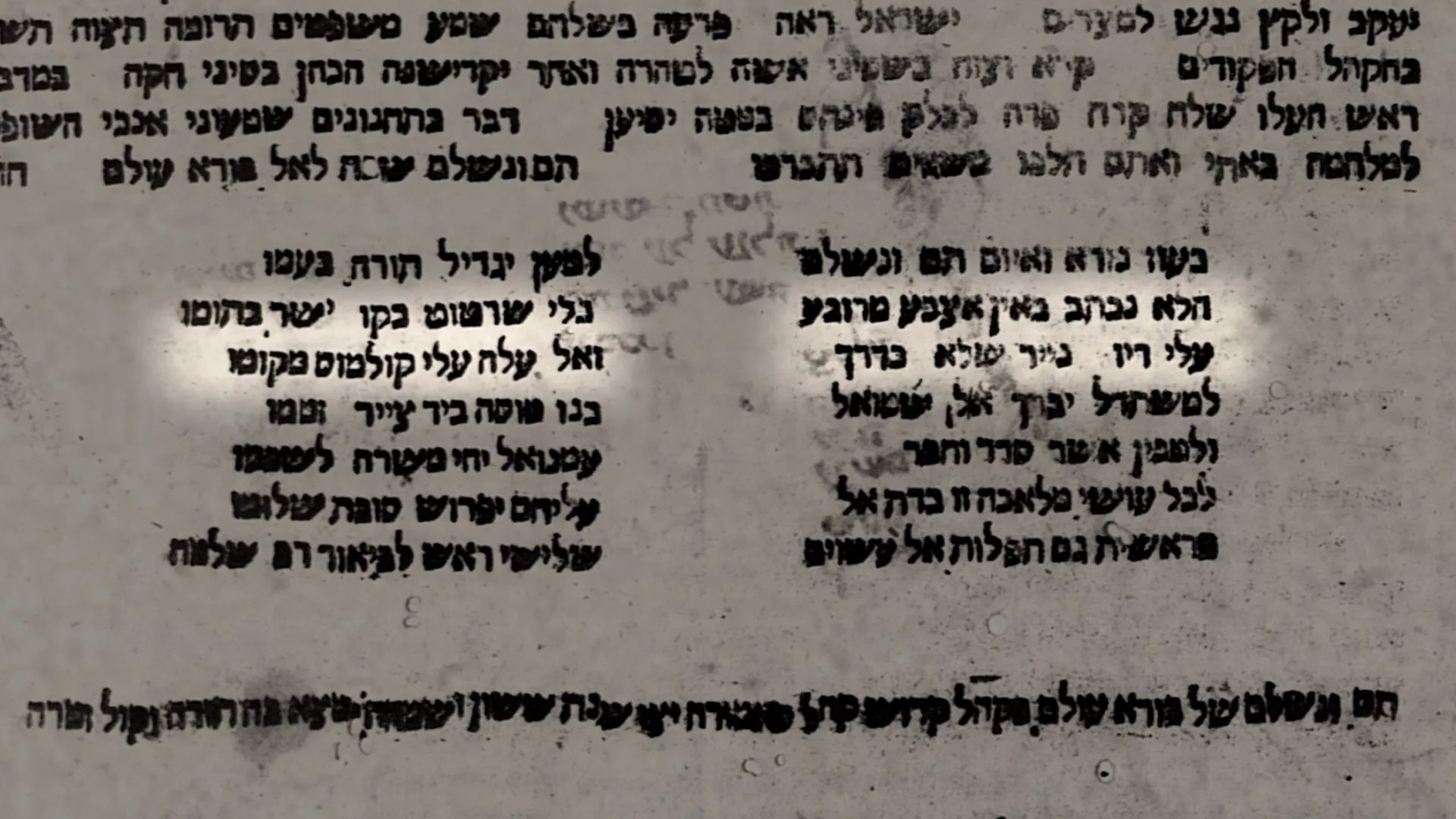

Третья остановка — это город Самора. В городе Самора тоже напечатали «Комментарии Раши» к Пятикнижию, и это издание сохранилось всего в одном экземпляре.

У него удивительная совершенно история. Мы знаем, что этот экземпляр был в коллекции такого знаменитого библиофила XVIII века Леона Вита Саравала. Мы знаем, что его коллекцию потом купила еврейская теологическая семинария в Бреславле.

Мы знаем, что именно эта библиотека нацистами была полностью разрушена, книги погибли. И, в частности, погиб этот, в общем-то, вполне известный, уникальный совершенно экземпляр Пятикнижия. И вот представляете себе, возвращаясь к заезженной фразе «рукописи не горят», или «книги не горят», в 1950 году пришел какой-то солдат американской армии и принес эту книгу, которую он как трофей где-то в Европе подобрал. Так выяснилось, что книга сохранилась. Она была куплена Еврейской теологической семинарией в Нью-Йорке, этот единственный уникальный экземпляр. И я имел великую честь сделать его библиографическое описание. Так она меня с 1950-го года подождала лет 40, а потом вот я сделал подробное описание.

Здесь очень интересно, что печатник Бен Муса, так его звали, перечисляет книги, которые он напечатал до этого. Вот он пишет: Берешит — понятно, что это Пятикнижие, Тефилот Эль — понятно, что это молитвенник.

Они уже сделаны. И вот третья моя книга — это самый главный комментарий, это, соответственно, «Комментарий Раши» на Пятикнижие.

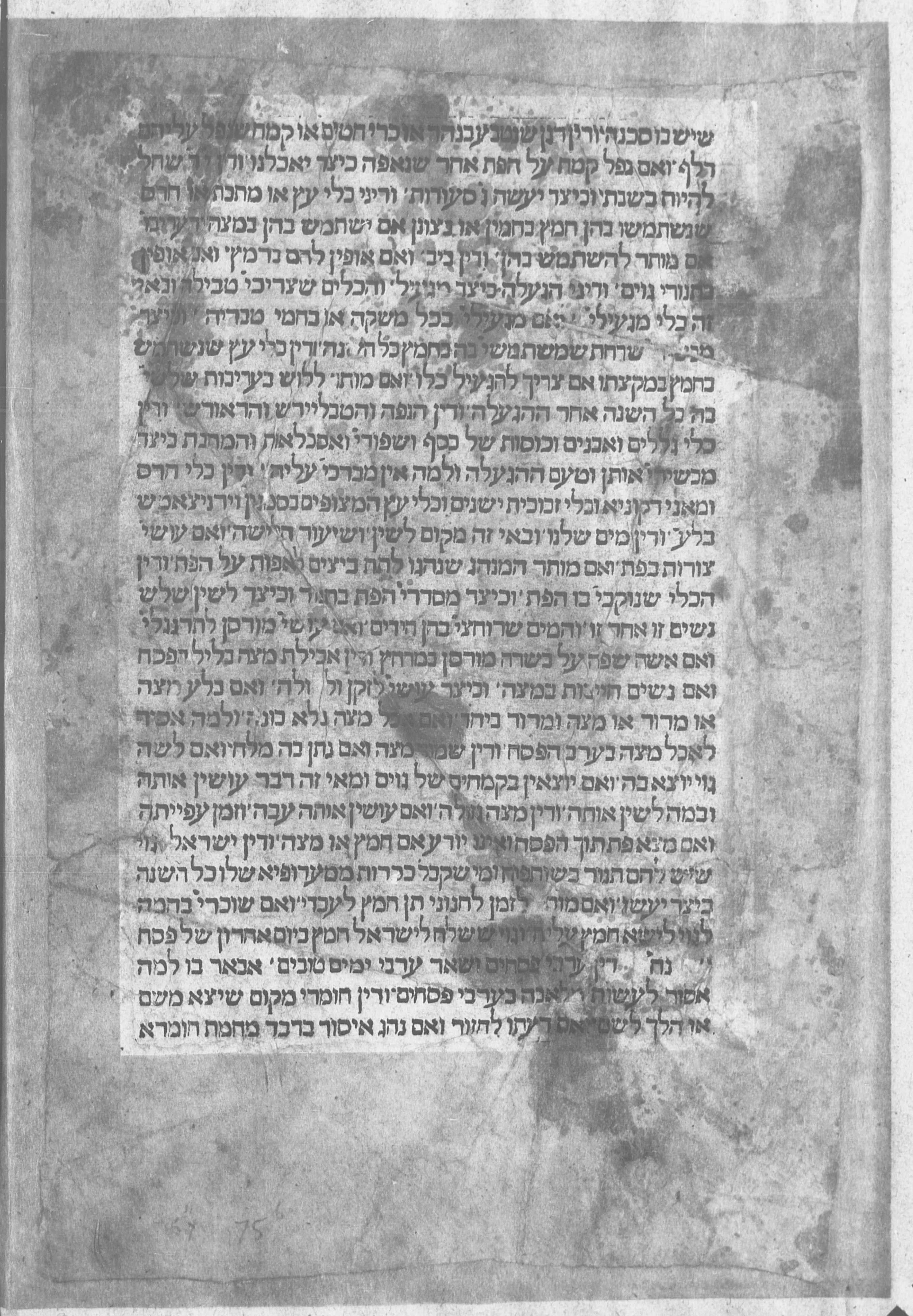

Здесь вообще много интересных деталей, все эти колофоны, они, конечно, заслуживают настоящего филологического исследования. Вот, например, мы видим, как сами первопечатники видели разницу между книгой, написанной от руки, и книгой, оттиснутой новым способом. Смотрите, как он пишет, я вам прямо по-русски прочту:

Ведь написано без пальца, квадратно, без разлиновки — линией, прямой, исключительно. На чернила бумага положена (есть чернила, и на них сверху под прессом кладется бумага), а не как принято в рукописи (то есть, когда чернила пишут по бумаге). И листа место над пером.

Они сами видят отличия в том, что все очень ровно, а главное, что бумага кладется сверху. Это тоже очень интересно. Совершенно уникальное издание, и, кстати, прекрасно сохранившееся.

Вот три города. При этом и в Саморе, и в Ихаре (Хиджаре), никакого другого книгопечатания в XV веке не было вообще. То есть, еврейские книги и были единственными книгами, которые там печатались.

Португалия. С Португалией, по сути дела, та же история, в том плане, что мы, к сожалению, знаем, чем это все кончилось.

Но в Португалии начали печатать позже, и португальская печать уже значительно более развита, чем, во всяком случае, первые пробы, которые мы видели в Испании. Это очень четкие квадратные буквы и очень четкие полукурсивные. Красивые издания.

Еще вот важно отметить, что и в Испании, и в Португалии, в отличие от Италии, печатали только классическую литературу. Никаких вам иммануилов римских или средневековой еврейской поэзии, здесь нет. Это, с моей точки зрения, свидетельствует о том, что уже как бы сузились рамки этого процесса. Они печатали только Талмуд — отдельные трактаты, естественно, библейские книги и книги по еврейской галахе. То есть, в основном это Арбаа турим и комментарии, как «Комментарии Раши».

Это очень важно, потому что великий исследователь еврейской книги, вообще прекрасный совершенно ученый Даниил Хвольсон, когда-то сказал, что культура народа измеряется разными критериями. Где-то мы смотрим, сколько мыла люди потребляли, где-то — как выглядят туалеты, а у евреев мы смотрим на то, какие книги, в какой период и где они издавали. И вот как раз в Испании и Португалии они издавали только те книги, про которые я вам сказал.

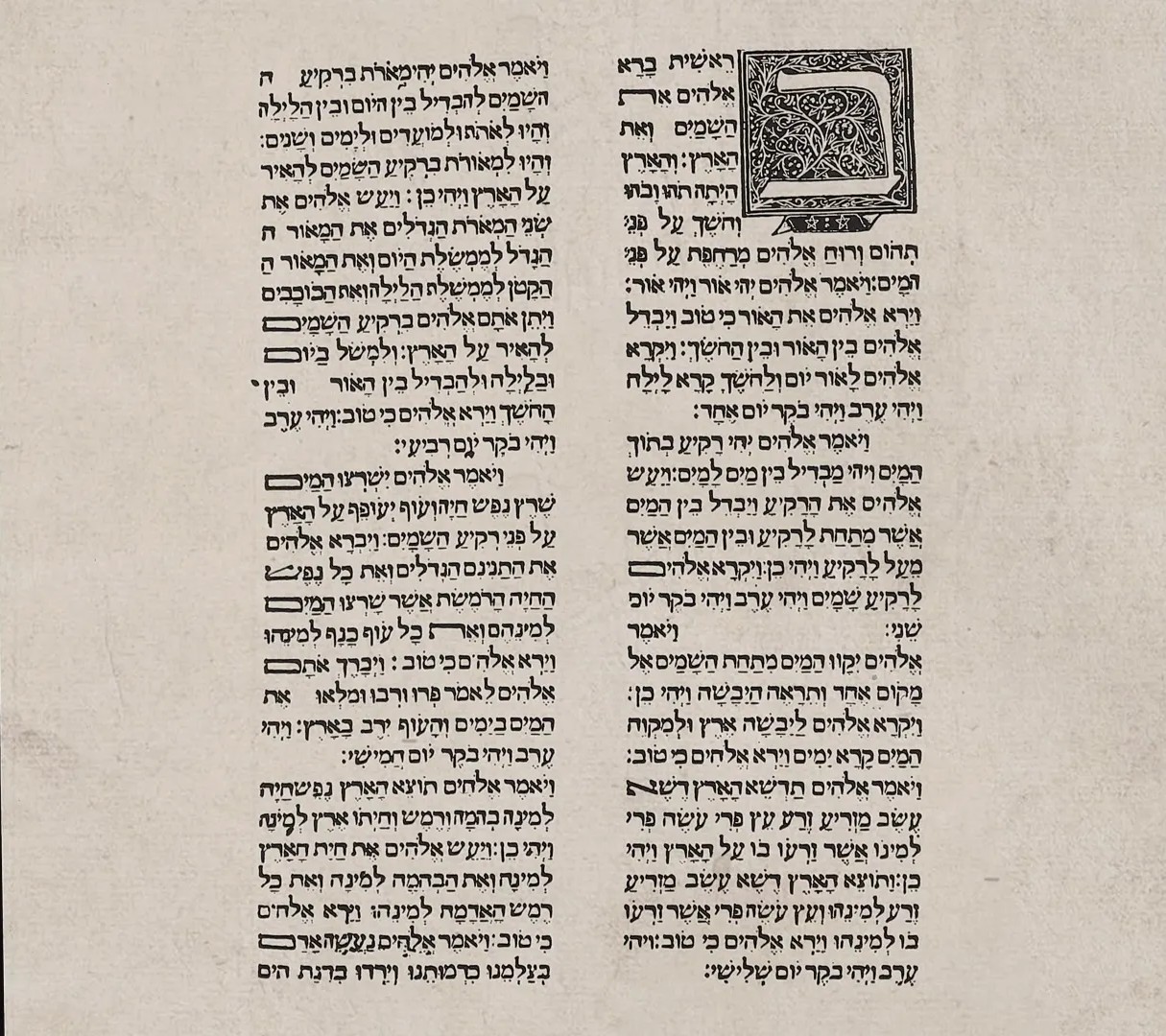

Фару. Город, в котором было напечатано Пятикнижие в 1487 году.

Вы сразу видите: и заставки здесь есть, и четкая печать, и удлиненные буквы. Кстати, очень интересно, что даже если мы посмотрим на этот лист, мы сразу можем увидеть, что некоторые вещи они делали именно для того, чтобы читателю было удобно.

Например, буквы удлинять совершенно не нужно было в печатном тексте, потому что строчку всегда можно было выровнять изменением расстояния между словами. Или замыкать, например, как на первой строке, букву, с которой начинается следующая строка. Но они это делали, потому что читателю это было привычно, и казалось, что это неотъемлемый атрибут книги вообще.

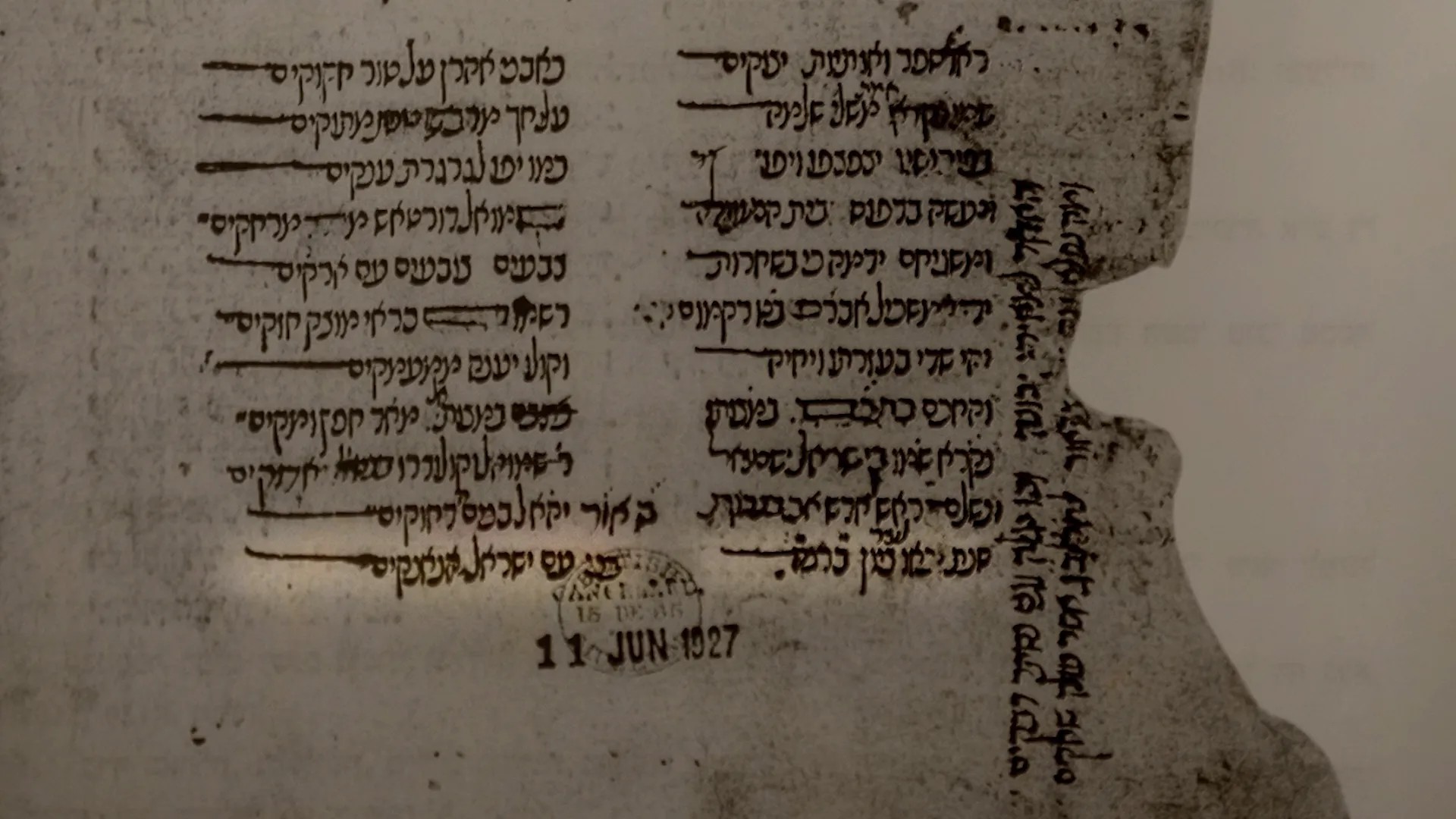

Эта книга 1487 года, да и, собственно говоря, с ней у нас и нету никаких споров. Дальше. В этом колофоне нету имени печатника, но есть имя заказчика, его звали Самуил Гакон, Шмуэль Гакон. А вот в Еврейской теологической семинарии, в которой я работал и описывал коллекцию, мы нашли фрагмент другого трактата, трактата Гиттин («Разводные письма»), в котором как раз есть не только дата, но и имя самого печатника. Это дон Самуил (или Шмуэль) Портейро, в конце второй строчки видно его имя, а на последней строчке указано и место.

Есть большая проблема, и она не только тут. Дело в том, что год в колофонах указывался в виде гематрии. И часто у нас именно в португальских инкунабулах получается конец 1496 года. И возникает вопрос: вот уже издан декрет об изгнании, их братьев из Испании уже изгнали. Могут ли они в такой ситуации, а им дали, по-моему, год, чтобы они подготовились и уехали, продолжать издавать книги?

Или эта дата обозначена неправильно, и ее надо читать как-то иначе? С моей точки зрения, они не теряли этой надежды, потому что, например, в Испании вообще разрешили книги вывезти. В Португалии, мы знаем, что не разрешили, поэтому сохранились только фрагменты отдельных книг или те издания, которые попали в Европу раньше этого времени. Но я думаю, что все-таки надежда была, и производство уже работало. Поэтому если мы видим год, который вызывает у нас сомнения, казалось бы, уже вас выгоняют, ну не до книг вам, но нет, нам всегда до книг.

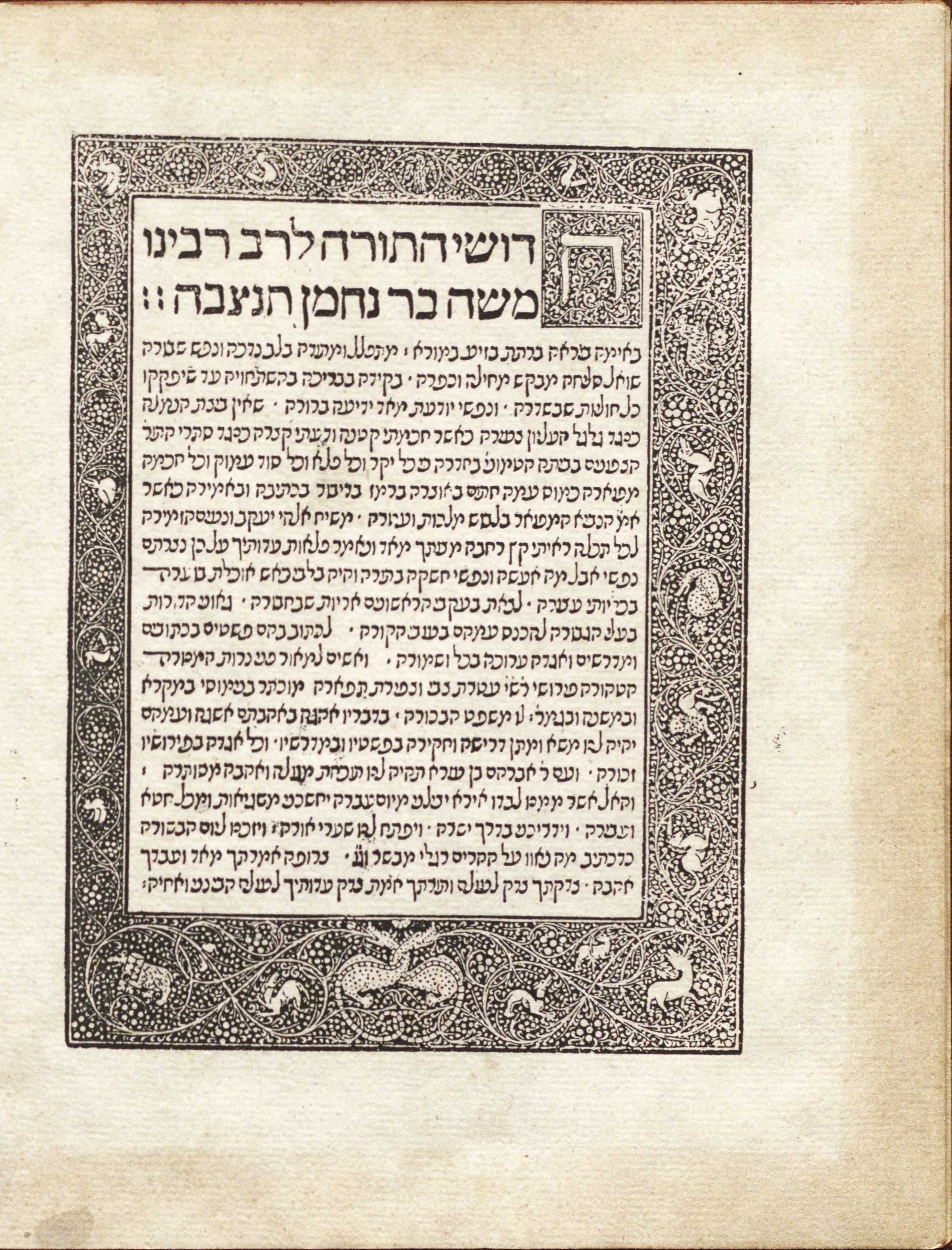

Следующий город, про который я хотел бы сказать, это Лиссабон, столица. Это прекрасная совершенно типография Элиэзера Толедано. Очень красивые изящные рамки, очень красивый шрифт. Вот это первая книга, которую он издал, это «Комментарии рабби Моше бен Нахмана» на Пятикнижие.

И это 1489 год. Смотрите, вот эта рамка прекрасная, очень четкие буквы. Вообще такой красоты шрифт, что иногда даже жалко, что от него потом отказались и перешли на современные стандартные.

Еще одна знаменитая книга, с которой, в основном, ассоциируется эта типография, это так называемая Сефер Абудархам. Это галахическая книга, про которую я потом еще вам буду тоже говорить.

Она издана в 1489 г. и выглядит так же: очень красивая рамка, красивые буквицы и очень красивый шрифт. Очень хороший типограф. Кстати говоря, он тоже писал свои колофоны в виде квантитативной поэзии. Но все равно, мне кажется, что самые изящные были у Алантанси.

И последняя, третья остановка на нашем пути — это город Лейрия, где был типограф Самуил Дорташ, который работал со своими сыновьями. Они тоже издавали библейские книги, и у них есть три датированных издания — 1491, 1495 и, не пугайтесь, 1497 года. Об этом ведется много споров, но мне все равно кажется, что дата эта — за пять месяцев до окончательного изгнания — должна читаться именно так, как она написана. Тем более, что в первом колофоне он тоже подчеркивает, что они новички, что сын от отца никогда не учился этому ремеслу. А в последней книге 1497 года он пишет, что это уже прекрасная печать. Но даже и не это важно. Там есть такая строчка, где он указывает год.

Эта самая последняя строчка, где сказано: «сыны Израиля, стонущие, вопиющие, страдающие». Мне кажется, что она говорит о том, что они уже понимали свою судьбу и к ней готовились.

Вот смотрите, всего шесть мест, три в Испании, три в Португалии. В Португалии вообще книгопечатание началось с еврейских книг, они были пионерами. Нигде, кроме Лиссабона, никаких типографий в XV веке не было. То есть, это главные очаги книгопечатания в этих странах. Но, помимо этого, именно в контексте всего того, что я вам рассказал, очень важно отметить, что масса фрагментов, которые дошли до нас, мы их не можем идентифицировать. Мы понимаем, что они были напечатаны, скорее всего, в Испании, но может быть и в Португалии, часто мы не знаем конкретных типографий.

Есть несколько фрагментов, кто-то считает шесть, я потом еще два нашел, то есть, восемь. Все только фрагменты, напечатаны совершенно одинаковым шрифтом. И настолько одинаково и на одинаковой бумаге, что мы не можем понять какая раньше, какая позже, и в какие годы. И все называют это собрание фрагментов просто по названию одного листочка, который я тоже описывал, он сохранился в Еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке, это Орхот хаим.

По этому листочку еще идентифицируется шрифт шести-восьми книг, но мы не знаем, где и когда они были изданы.

И, конечно, вспомним начало нашего разговора, очень хочется сказать, что, может быть, это и печатал Хуан де Лусена, поскольку дошли до нас только фрагменты. Но есть еще одно издание, которое очень многие были склонны из-за его формы приписывать именно Хуану де Лусена. Это вот такая длинная книжечка, которая называется «Молитвенником на Судный день» (Махзор ле-йом ха-киппурим), которую, как считалось, именно мараны могли легко спрятать в карман или куда-то, потому что это реально, действительно, совершенно нестандартная форма, она такая единственная во всей истории еврейского книгопечатания XV века.

Она тоже сохранилась только в одном экземпляре, который находится в Еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке, я его тоже описывал.

Вот, например, лист со знаменитой молитвой Алейну лешабеах («Нам положено восхвалять») и, заметьте, что та понятно, какие строчки там вычеркнуты.

Это как бы могло быть сделано и позже, на самом деле, скорее всего, уже не в Испании и Португалии, а когда эта книга попала в Европу. Но это понятно, что здесь сравнивают, что мы-то благодарим и восхваляем Бога Великого, а кое-какие народы поклоняются суете и ничтожеству и молятся Богу, который не в состоянии им помочь.

Но это другая история, но мы тоже не знаем, откуда взялась эта книга.

И вот итог. Всего 15 лет, 50 книг, по крайней мере, 4 места, в которых не было никакого книгопечатания, кроме еврейского. Про тиражи мы ничего не знаем, репертуар только, грубо говоря, ортодоксальный: Библия, Талмуд, галаха. И очень печальный конец. Однако все равно не совсем печальный, потому что я надеюсь на следующих наших встречах рассказать вам, где оказались некоторые из этих типографов и что они продолжали делать в новых землях, куда их забросила судьба после изгнания из Испании и Португалии.

Материалы для дополнительного чтения:

Семен Якерсон. Еврейское книгопечатание на Пиренейском полуострове

Семен Якерсон. Рассказ об одном колофоне

Shimon Iakerson. Early Hebrew Printing in Sepharad