Прага: первые ашкеназские типографии

Семен Якерсон — доктор исторических наук, член-корреспондент Еврейского палеографического проекта при Академии наук и искусств Израиля.

Прага — это не только город с золотыми шпилями и мостами, это город текста. И на иврите, и на латыни, и на чешском. Это город, где каждый камень может оказаться буквой, где кладбище — это библиотека, где легенда становится частью жизни, а жизнь — частью книги.

В утреннем тумане над Влтавой вырисовываются очертания старого города.

И сквозь готические шпили и барочные фасады словно тенью проступают очертания другого, не менее древнего, мира — еврейской Праги. Узкие улочки еврейского квартала до сих пор несут на себе отпечаток веков.

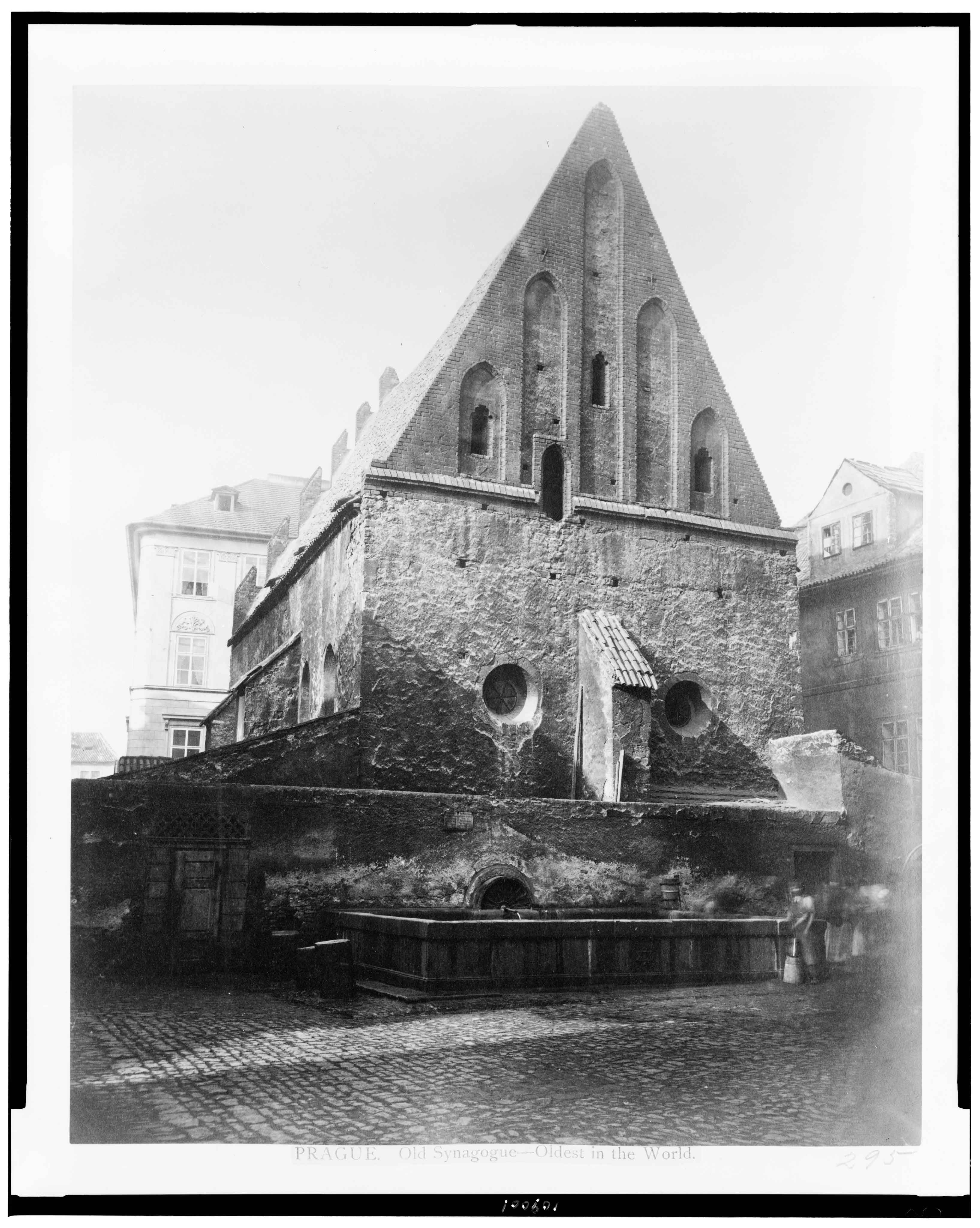

Здесь дышит камень, здесь шумят шаги предков, здесь слышен шепот молитв, застывший в сводах синагог. Клаустрофобные улицы средневекового гетто обрамлены домами, словно сросшимися плечом к плечу в вечном ожидании. Среди них Староновая синагога, самая старая из действующих синагог Европы, и десятки других, хранящих в своих стенах следы поколений.

Старое еврейское кладбище с его накренившимися, обросшими мхом надгробиями, стоит, как каменный лес памяти. Здесь покоятся раввины, ученые, простые пражские евреи, и каждый камень, кажется, говорит.

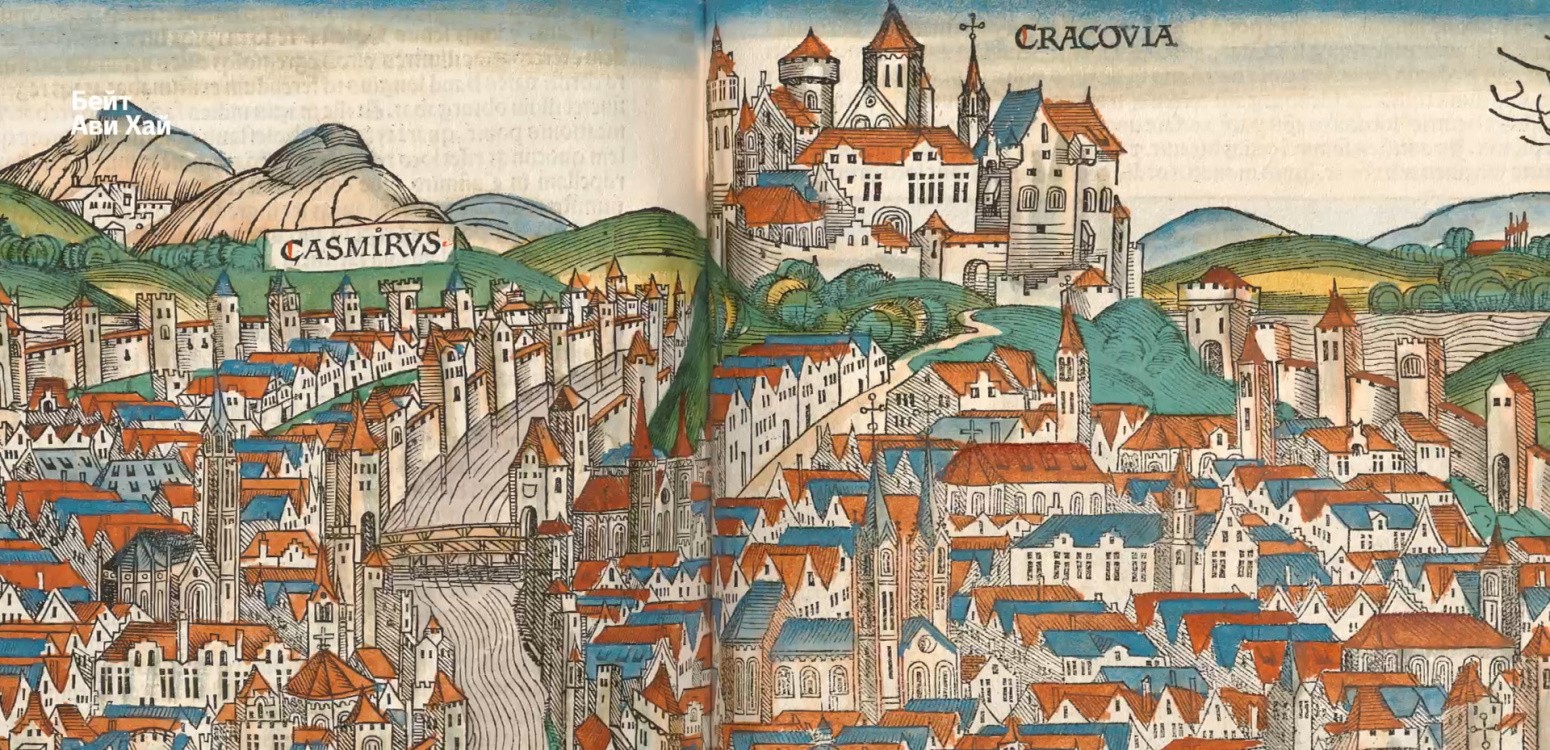

История евреев в Праге — череда и света, и тьмы. Тем не менее, к XV-XVI векам Прага становится одним из интеллектуальных и духовных центров ашкеназского еврейства. Ее еврейское население уступает лишь населению Салоник и составляет примерно 30%. Неслучайно именно Прага стала колыбелью еврейского книгопечатания Ашкеназа. В 1512 году здесь были напечатаны первые еврейские книги с подлинно европейским размахом. Это было логическое продолжение глубоких интеллектуальных традиций пражской еврейской общины, стремившейся передать знание, сохранить его в письменной форме и распространить среди всех поколений.

Прага — это не только город с золотыми шпилями и мостами, это город текста. И на иврите, и на латыни, и на чешском. Это город, где каждый камень может оказаться буквой, где кладбище — это библиотека, где легенда становится частью жизни, а жизнь — частью книги.

Это прекрасный отрывок. Узнали ли вы автора? Не узнали? И я бы не узнал. Друзья мои, это моя первая попытка обратиться к искусственному интеллекту. Вы не поверите, но этот отрывок для нас с вами написал по моей просьбе Chat GPT, а я его только немножко сократил. Он говорит нам о том, что в 1512 году возникло книгопечатание в Ашкеназских землях, именно в Праге. Но прежде, чем мы будем об этом говорить подробно, я приглашаю вас вернуться в год 1475.

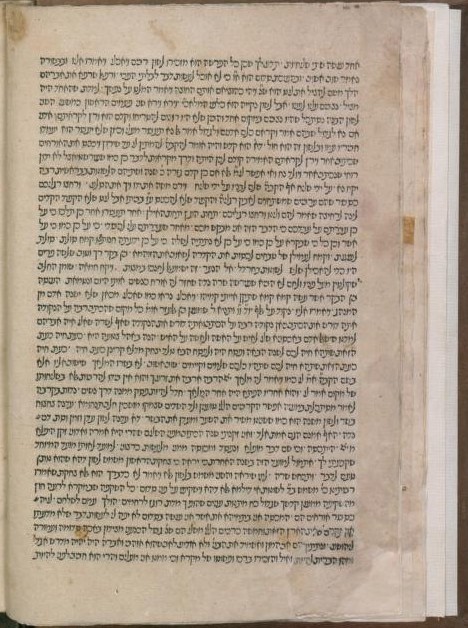

Как вы помните, в 1475 году появились первые датированные еврейские книги в Италии. В Пьове-ди-Сакко был напечатан свод Арбаа турим, типично ашкеназским шрифтом, то есть, это ашкеназское издание.

А в другой части Италии, которая в тот момент находилась и под политическим, и под культурным влиянием Испании, в Реджо-ди-Калабрия, был напечатан «Комментарий Раши», типичным сефардским письмом.

Вот это два основных момента, с которых начинается датированная история еврейского книгопечатания.

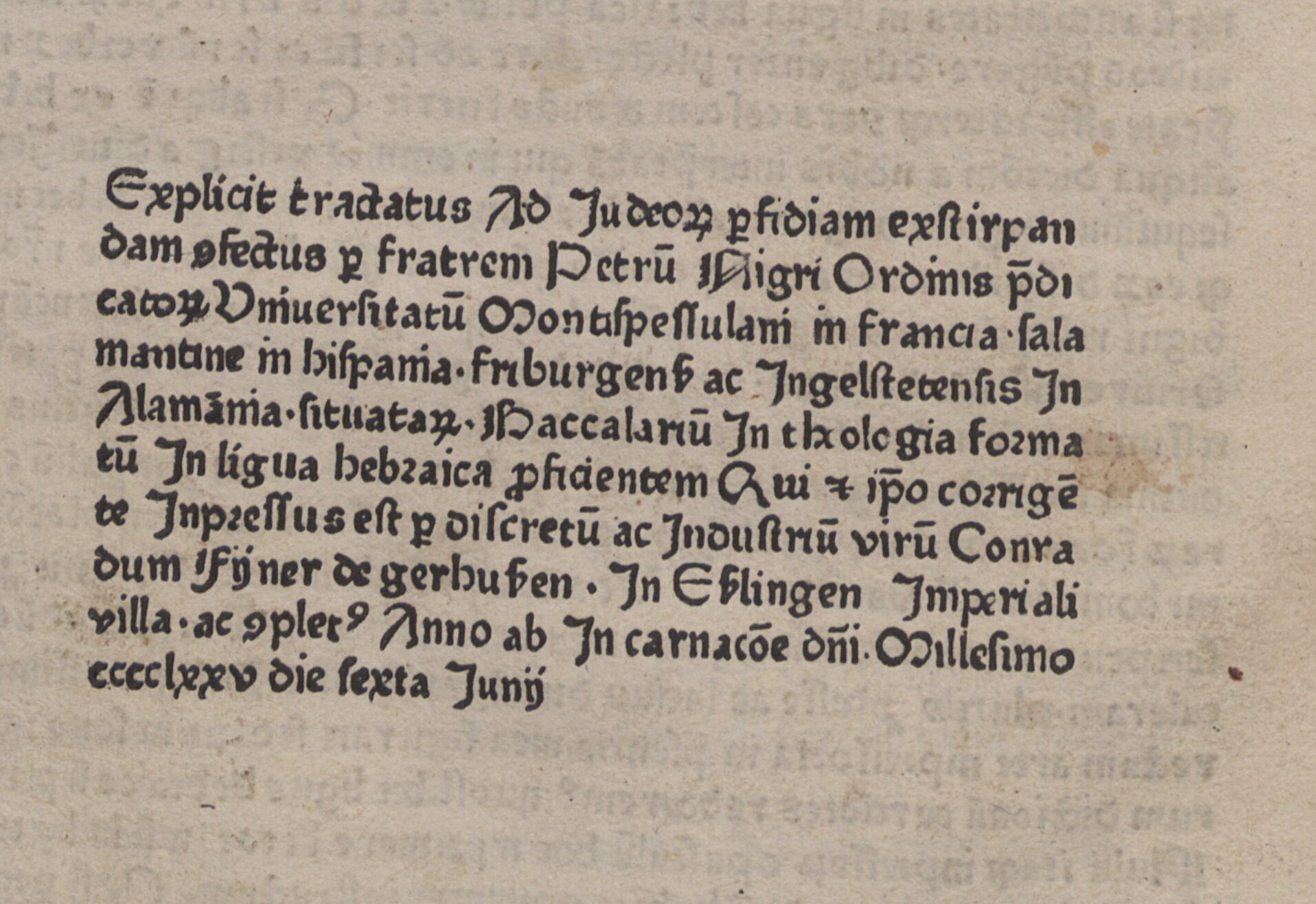

Однако есть еще один интересный факт, о котором я не говорил, что в этом же 1475 году появился и первый намек на еврейское книгопечатание в Германии. Это очень интересное издание знаменитого философа, богослова и борца с иудаизмом Петра Черного, или Петра Шварца. Оно называлось на латыни Tractatus contra perfidos judeos («Трактат против вероломных евреев»). Он был издан в Эсслингене типографом Файнером 6 июня 1475 года. Вот посмотрите, что пишет наш автор, Петр Черный, в колофоне:

Закончился трактат о еврейской неверности, которую необходимо искоренить. Исполненный братом Петром Черным из доминиканского ордена, обучавшимся в университетах Монпелье во Франции, Саламанки в Испании и Эдельштатском в Германии. Бакалавром, образованным в теологии, знатоком еврейского языка. Трактат был напечатан отличным и трудолюбивым мужем Конрадом Файнером из Гердассена, с его собственными исправлениями. В Эсслингене, городе имперском, было завершено в шестой день июня года от воплощения Господа 1475-го.

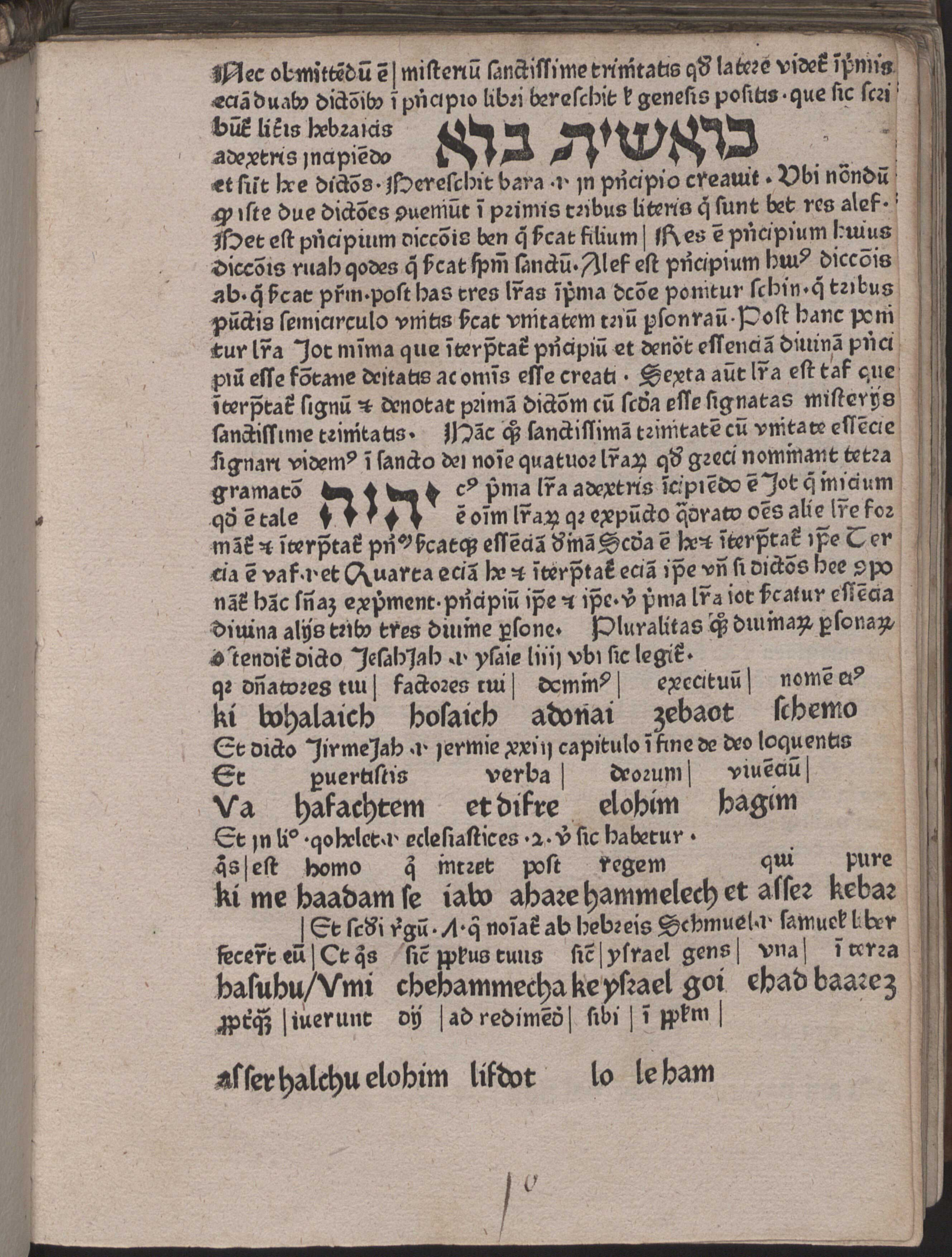

В этом трактате, как и в остальных сочинениях Петра Черного, он цитирует еврейские тексты, но в латинской графике. Однако в двух местах впервые у него появляются настоящие еврейские буквы и слова. Это не печатный текст, обманывать вас не буду. Это ксилография, то есть, эти буквы вырезались на деревянной доске и потом вставлялись в текст.

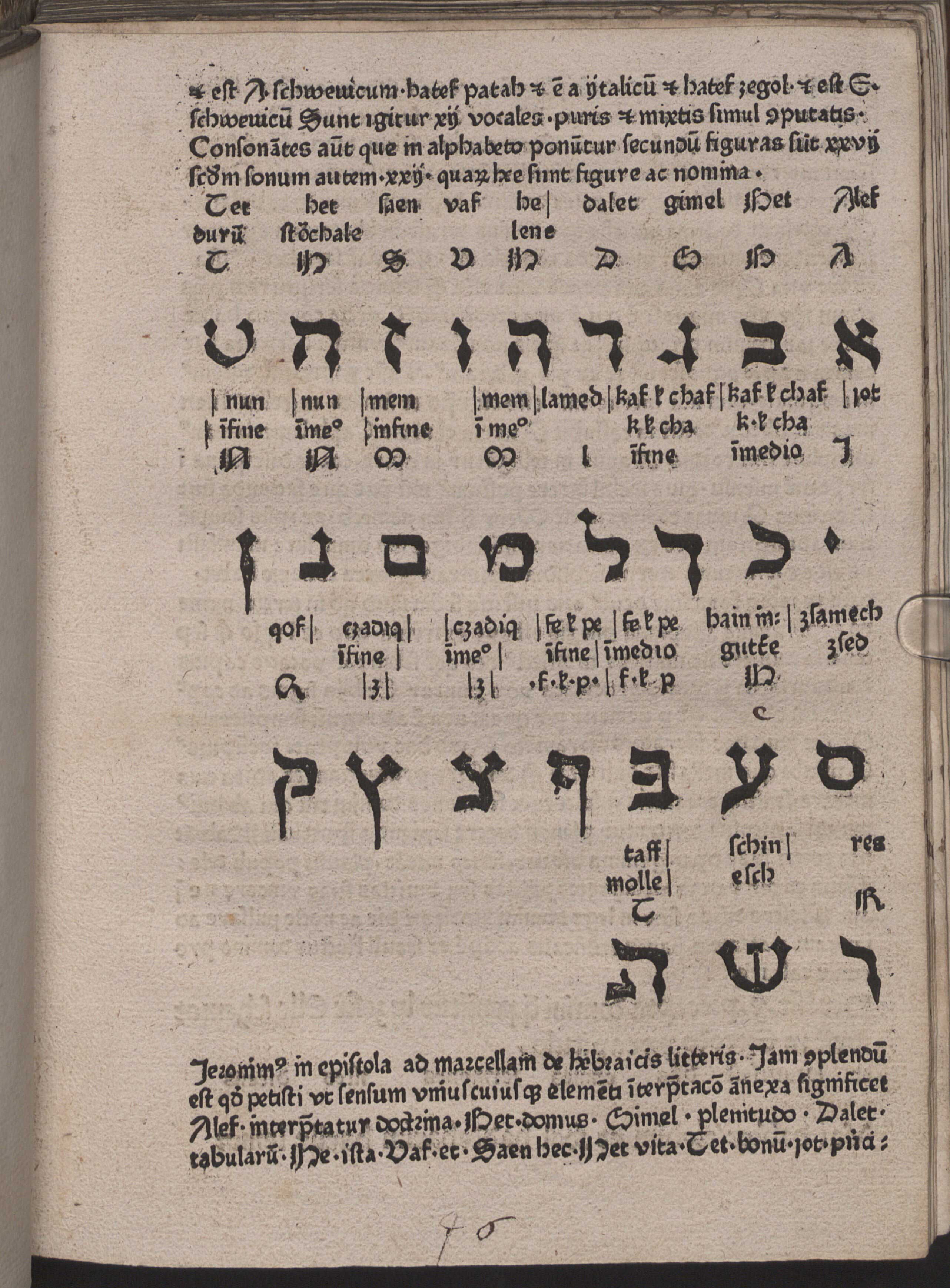

На этом листе вы видите самое начало библейского текста, наверху, это берешит бара, и имя Бога — тетраграмматон йуд, хей, вав, хей. Если смотреть на эти буквы, понятно, что они, безусловно, ашкеназские. Они вырезаны с каким-то подражанием большим буквицам в еврейской книге. Мы видим, что резчик не очень различал, где у него каф или бет, это надо просто знать текст. Реш тоже, особенно первую, можно с вав спутать. Но, тем не менее, текст знакомый, берешит бара, сомнений тут нет. Это как бы заглавные литеры, которые вырезаны на доске. В тексте таких два места. А вот на листе 46 помещен полный еврейский алфавит, это очень интересно.

И как раз этот лист свидетельствует о том, что это не большие заглавные буквы, а нормальные буквы из еврейского текста. Здесь выписан весь алфавит, все 27 букв, даже с конечными.

Это, конечно, не начало книгопечатания в Германии, но, тем не менее, все-таки это 1475 год. Помимо того, что он дал нам два первых датированных еврейских итальянских издания, он все-таки дал нам и первый намек на то, что время пройдет, и еврейское книгопечатание, в той или иной форме, появится и в ашкеназских землях.

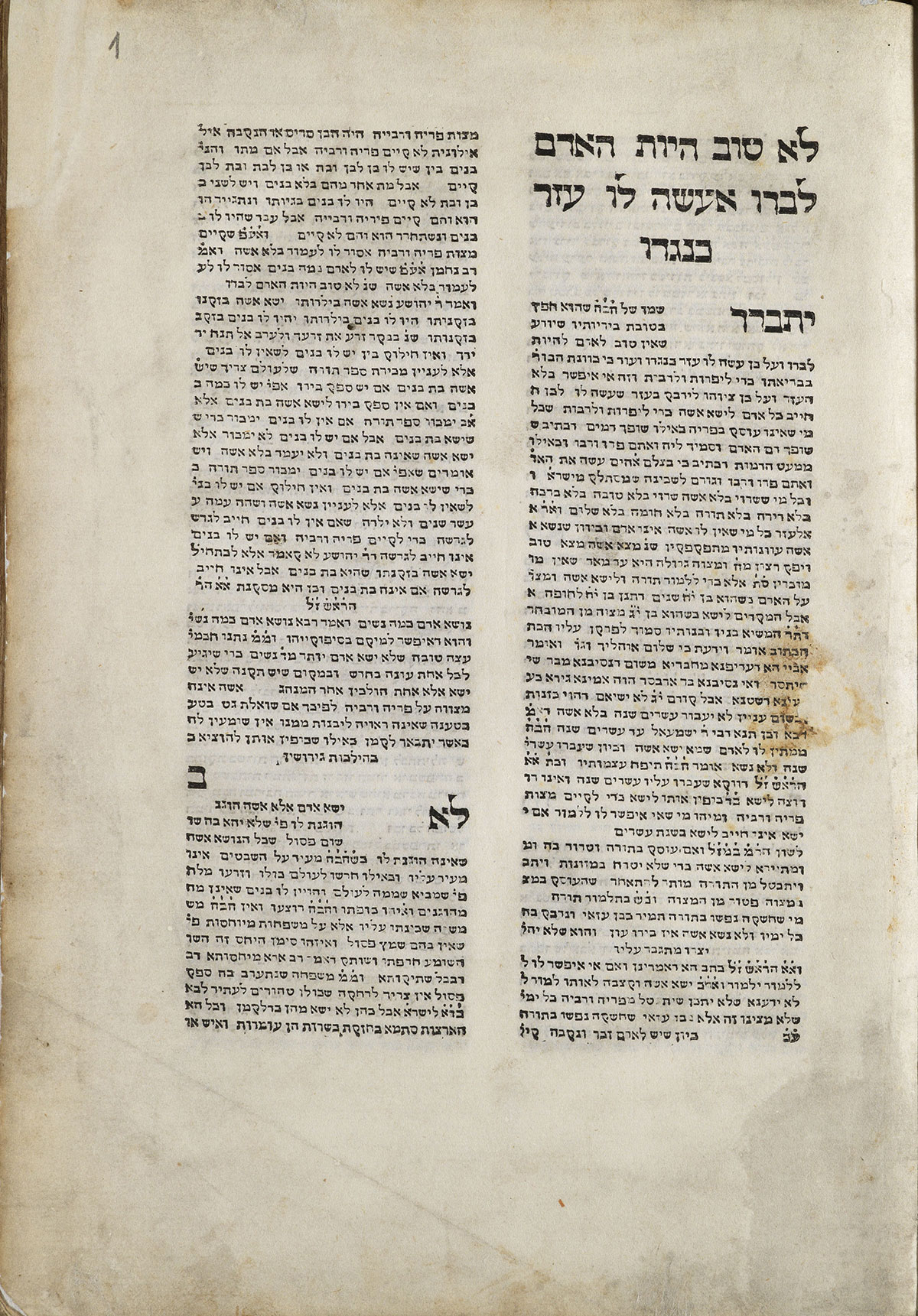

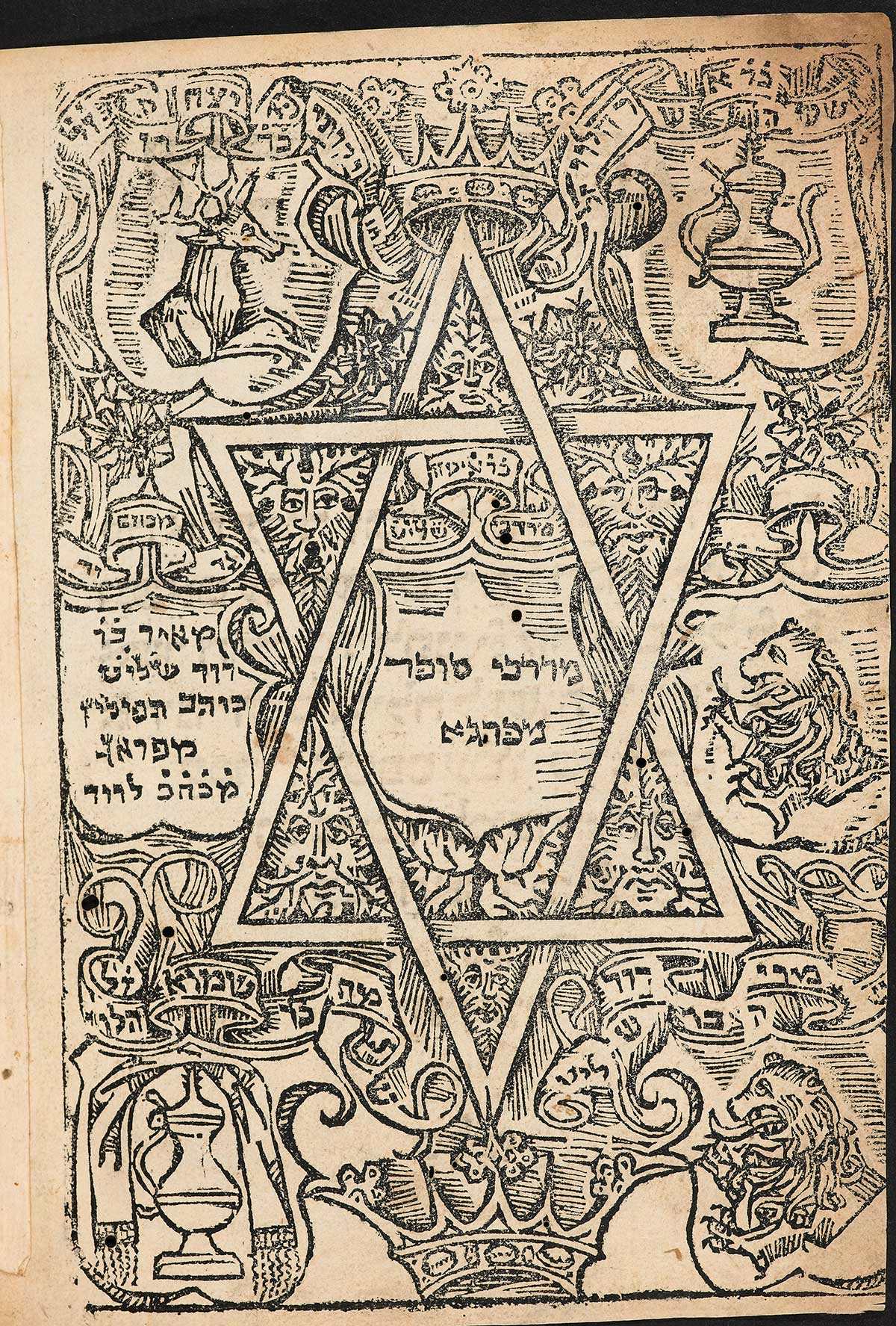

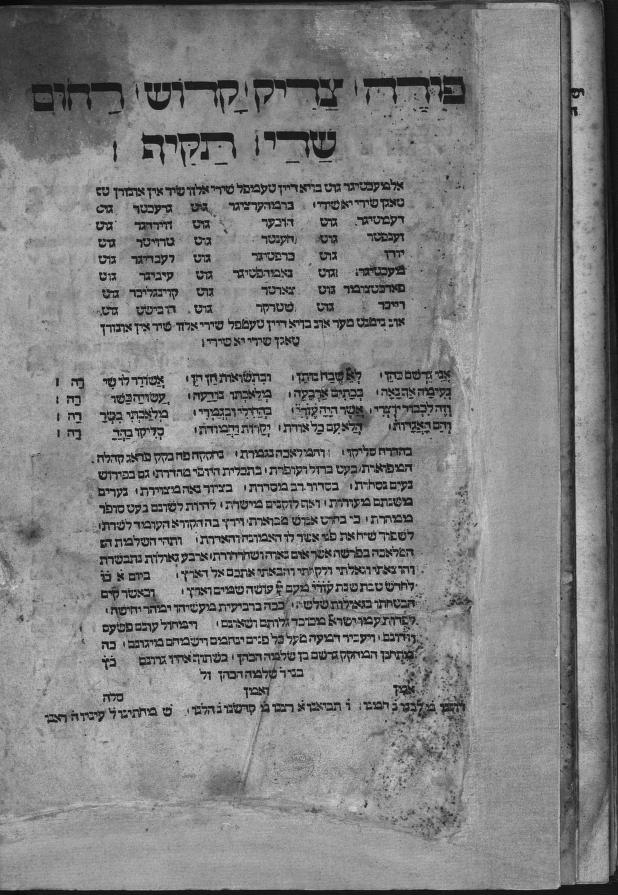

Возвращаемся в Прагу. Оно действительно появилось — в 1512 году, когда был издан Сидур — молитвенник на круглый год по ашкеназскому обряду. Это книга — абсолютный уникум. Она сохранилась всего в одном экземпляре, который находится сегодня в Оксфорде, в Бодлианской библиотеке, и я очень рад, что могу вам показать колофон, даже, собственно говоря, два колофона из этой книги. Первый колофон — он тоже вырезан на доске, это тоже ксилография, и здесь перечислены все имена целой артели первопечатников.

Мы вообще, честно говоря, не знаем, кто из них был типограф, кто — донатор, кто — корректор, но здесь перечислены все вместе. Я вам сначала назову их имена, а потом покажу в тексте. Это Исайя бен Ашер ха-Леви, Йекутиэль бен Ицхак Дан, Мордехай бен Элиэзер, Меир бен Давид, Шмарья бен Давид, Шломо бен Шмуэль ха-Леви.

Теперь давайте посмотрим на этот лист. Это ксилография, в самом центре которой магендавид. Внутри его, видимо, имя основного печатника — это Мордехай, софер ми-Праг. Мордехай — писец, или Софер, может быть, это была его фамилия, из Праги. Выше маленькими буквами на такой извилистой ленте его имя повторяется. Там написано: Мордехай бен рабби Элиэзер шалит. Шалит — это аббревиатура, которая, опять же, повторяется в этом тексте. Она значит ше-ихье ле-орех йамим товим. «Пусть живет он долго и счастливо», примерно так.

Я вам не буду называть всех печатников, но давайте посмотрим в левом верхнем углу — такая полу-лань с поднятыми передними ногами и надпись, которая так куртуазно выведена: Йекутиэль бен рабби Ицхак Дан заль, опять же, аббревиатура: зихроно ли-враха. В средней левой части тоже большая надпись. Меир бен рабби Давид шалит (та же аббревиатура) котев тфилин (то есть, переписчик святых текстов для филактерий) ми-Праг михтам ле-Давид.

Это тоже очень интересное слово. Михтам ле-Давид — это, собственно говоря, начало 16-го Псалма. Сами эти слова ничего нам сказать не могут, но если мы откроем 16-й псалом, (в Ветхом Завете 15-й), и прочтем первый стих, то звучит он так: Шамрени Эль ки-хасити вах — «Храни меня, Господь, ибо я на тебя уповаю». В нижнем углу у нас появляется Шмарья бен рабби Давид шалит. Вот еще, посмотрите, в левой нижней части, над кувшином, тоже на такой как бы ленте. Вот имя: Шломо бен рабби Шмуэль ха-Леви заль. Вот вам представление об именах печатников, которые вплетены в ксилографию, отпечатанную, вырезанную на дереве и очень сложно скомбинированную в такой серьезный лист.

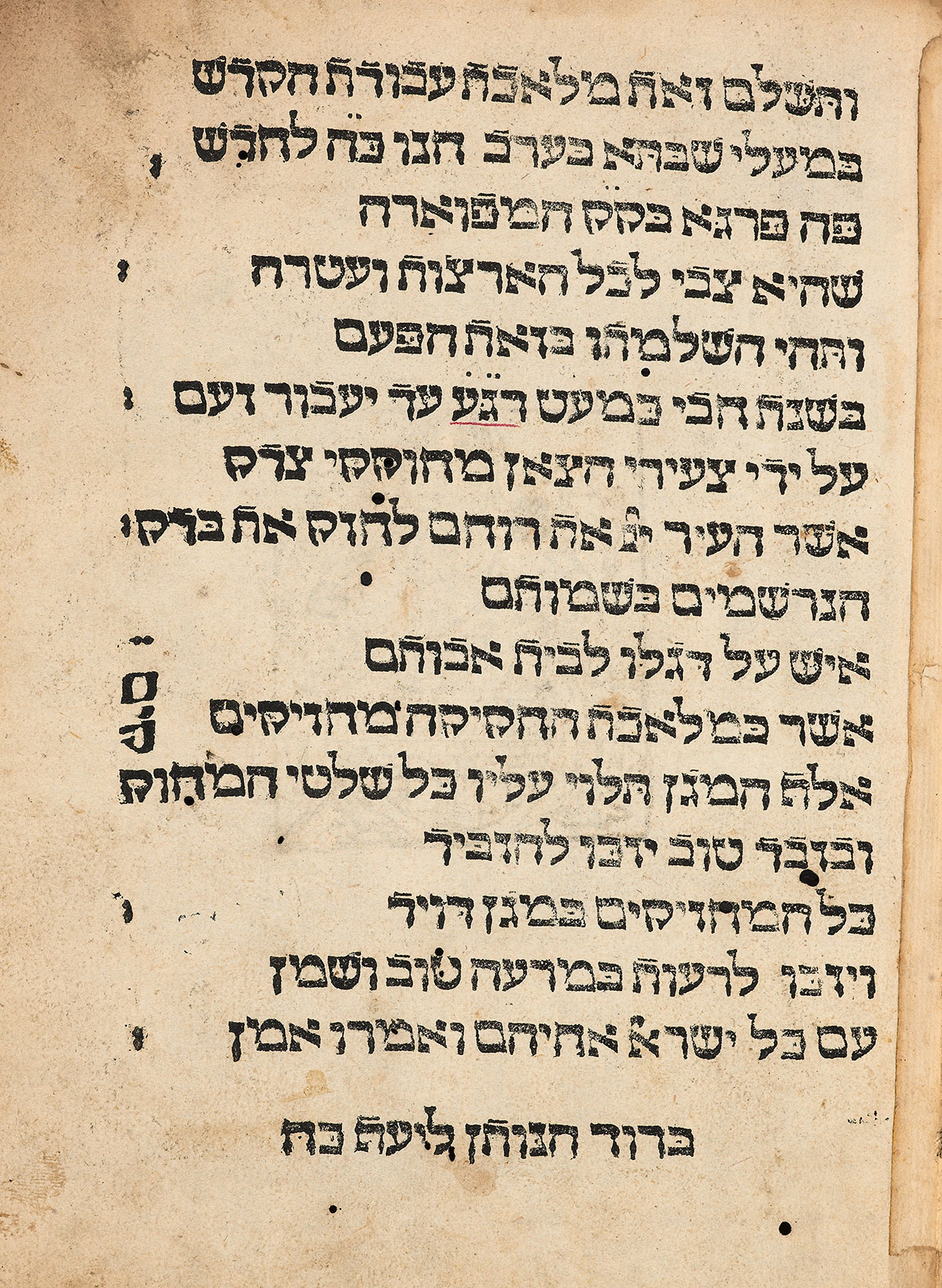

А вот второй колофон, он как раз не содержит имен, но это тоже очень интересный текст, который говорит о высокой культуре этих артельщиков, если их можно так назвать.

Во-первых, он рифмованный, во-вторых, в нем очень много отсылок к библейским цитатам, или полу-цитатам, и он красиво написан. Весь мы его читать не будем, но первая строка, например: Ва-тишлам зот млаха аводат ха-кодеш — «и было завершено это ремесло, святая работа». А вторая строчка указывает на то, что эта печать завершилась в вечер праздника Хануки. Третья строчка указывает на город, по Прага, тоже очень красиво: кехила кдоша «здесь Прага в великолепной общине, которая краса и диадема всех земель», ше-хи цви ле-холь ха-арацот ва-атара.

И дальше сам год обозначен длинным стихом из Библии, очень красивым, и в нем, выделено то слово, которое мы должны сосчитать, би-шнат хави кимат рега ад йаавор заам, «спрячься на мгновение, доколе не пройдет гнев». Это цитата из книги Исайи, 26-я глава, 20-й стих. То есть, гнев — заам — говорит о том, что времена были совершенно не простые. И дальше, интересно, на следующей строке уже появляется, что это напечатали «стадо теснящих», молодые печатники, и появляется вот это слово «мехокекей цедек».

И дальше всюду в пражских изданиях слово «печатник» будет не мадпис, к которому мы уже привыкли по итальянским изданиям, а мехокек. Это слово, которое в Библии обозначало и резчика, и законодателя, и на первом этапе становления книгопечатания так называли первопечатников. И кончается, соответственно, этот текст тем, чем часто кончаются и тексты в рукописи: «Благословен дающий усталому силы». Это тоже, кроме первого слова барух, цитата из книги Исайи, из 40-й главы, 29-й стих. Еще раз скажу, что для нас очень важно показать вам это издание, это уникум.

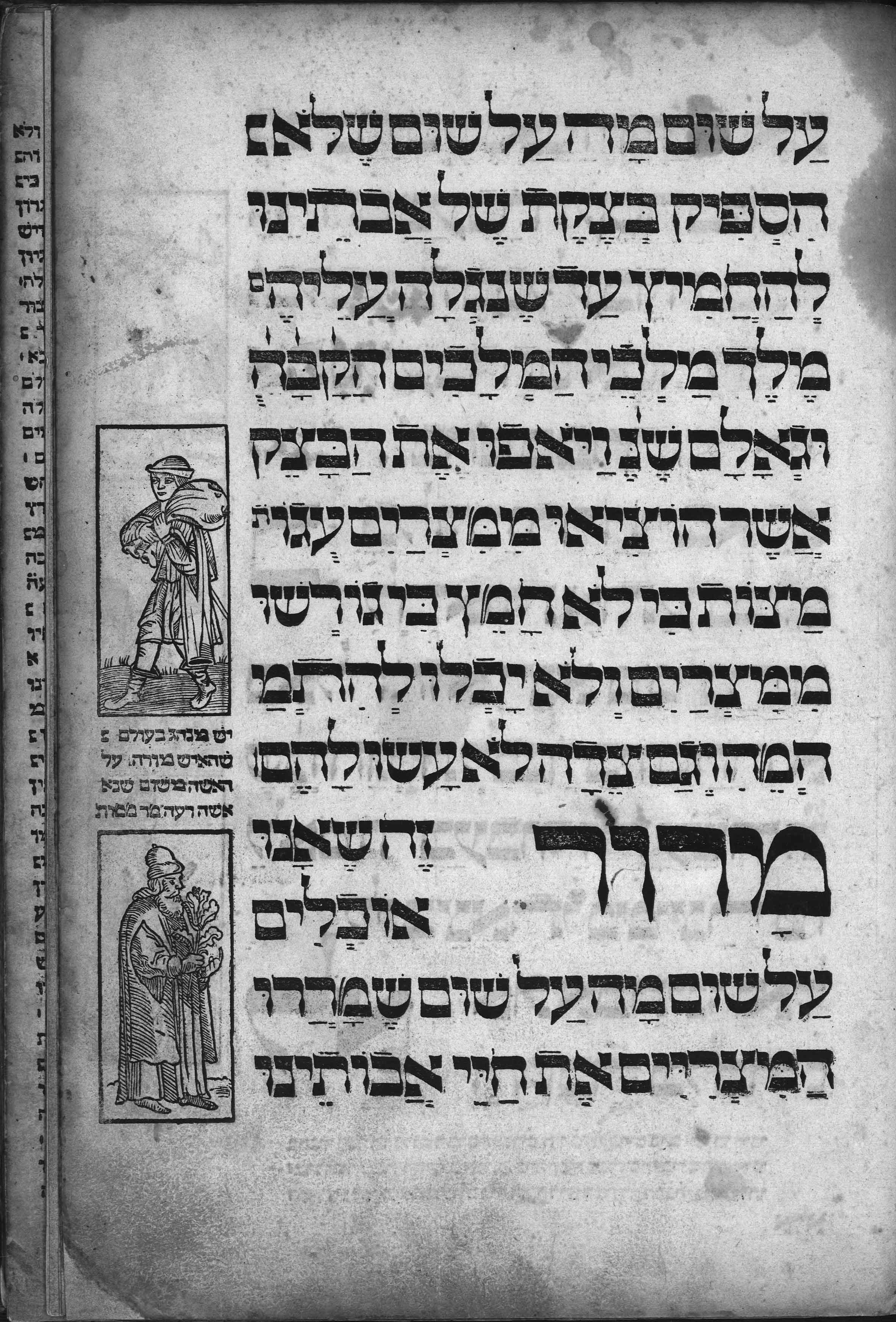

А первопечатная книга, которую я хочу вам показать подробно, это так называемая «Пражская Агада». Это знаменитое издание 1526 года, которое стало образцом для многих и многих десятков изданий Агады. И я уверен, что даже в Википедии, например, можно прочесть про эту Пражскую Агаду отдельную статью. Я не проверял, но практически уверен, что она есть. Вот мы начнем с самого конца.

Это колофон, в котором есть дата. Здесь написано, что печать была завершена в йом алеф каф вав ле-ходеш тевет шнат… И год тоже указан цитатой из Библии: Эзри меим Адонай осе шамаим ва-арец. Это знаменитая цитата. И, конечно, само слово, которое надо нам с вами сосчитать выделено точками над буквами. Это цитата из книги Псалмов, 121-й, (120-й по счету Ветхого Завета), псалом, второй стих. «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». И в последней строке здесь точно уже обозначен печатник: ха-мехокек Гершом бен Шломо ха-Kохен бе-шитуф ахив Гронем Кац, бней рабби Шломо ха-Кохен заль, ве-амен, амен, села.

Здесь есть основной печатник, это Гершом бен Шломо ха-Кохен. Он известный печатник и много потом печатал книг. И его брат, который появляется как помощник, видимо, только в этом издании. Давайте посмотрим сразу мой любимый лист с текстом Ха-лахма анья, я в каждой Агаде пытаюсь это увидеть.

Во-первых, посмотрите, какие буквы, как они четко выписаны. Ха-лахма анья — это «хлеб скудности нашей», очень красивый текст на арамейском языке, с которого, собственно, и начинается пасхальное повествование.

На самом верху два ангела-путти держат герб, в котором мы видим символ когенов. Это две руки, каждые из которых показывают букву шин, Шаддай. И по бокам написано Гершом кохен. Дальше, в середине, как я уже сказал, очень красивый текст из четких букв. По бокам первые две фигуры — это Давид и Голиаф. Давида легко узнать, с ним рядом овечка, в руках он держит пращу, и там даже виден камень.

А внизу другой библейский сюжет. Это суд Соломона. Если вы вглядитесь, вы увидите сидящего царя, двух женщин, распеленутого ребеночка, видимо, или это его люлька какая-то лежит рядом. И они его готовятся разрубить. Знаменитая история, пересказывать ее я не буду. Они вообще никак не связаны, как вы понимаете, с повествованием, но, тем не менее, появились.

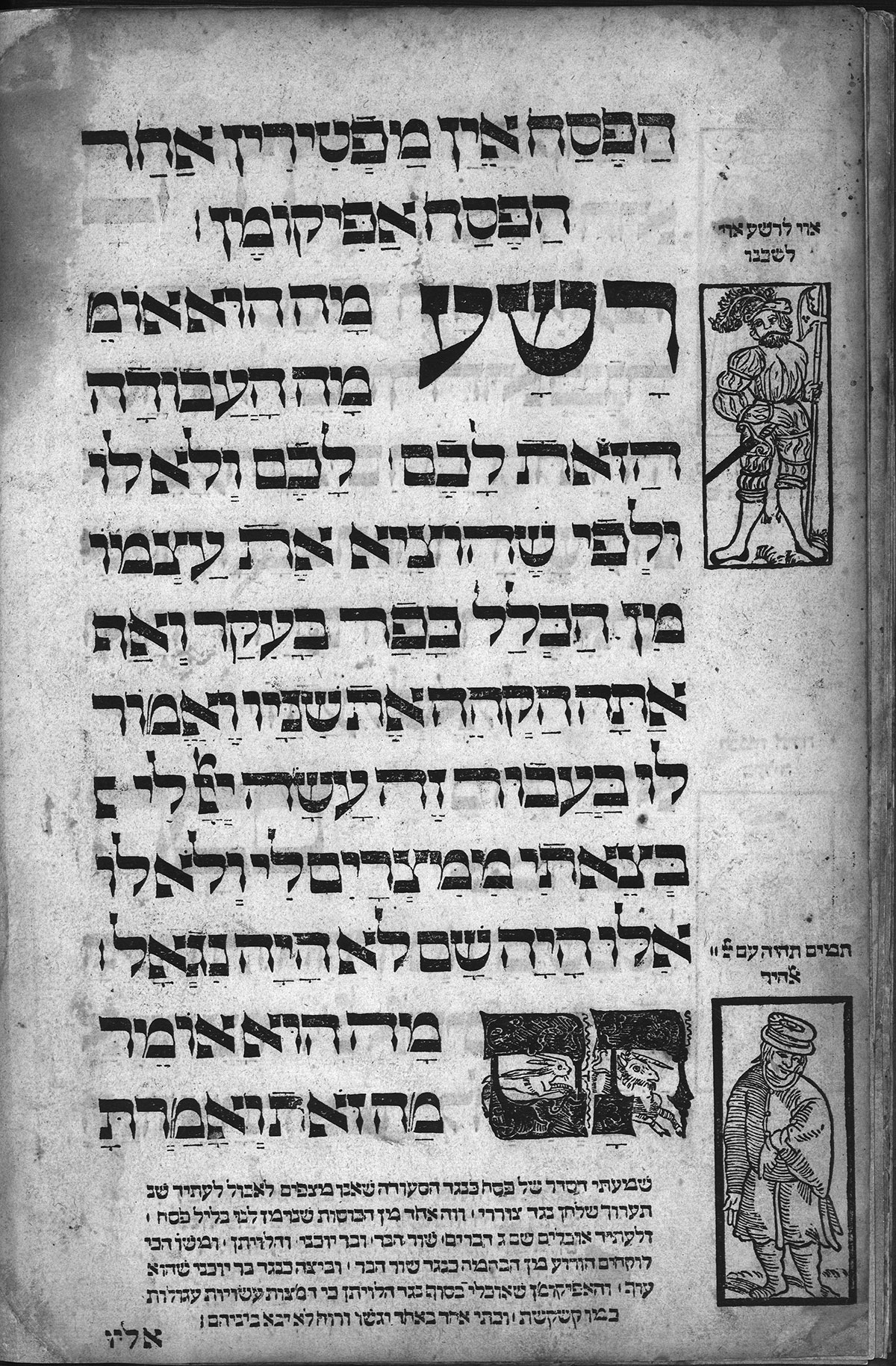

Давайте посмотрим другой лист, где Агада обращается к четырем типам людей.

Здесь есть грешник (раша) и простак (там). Грешник всегда изображается в виде воина, в виде солдата. Мне очень понравилось, что над ним есть подпись: ой ле-раша, ой ли-шхено — «горе грешнику и горе его соседу». Вот это меня как-то очень смутило, потому что — как соседей ему подбирали?

А внизу этот самый там, где написано над ним: тамим тихье им Адонай Элохеха — «искренним (или честным) будь с Господом Богом твоим». И обратите внимание, что в самом тексте слово там — в него вот, как бы, втиснута, в большие буквы, небольшая сцена охоты, типичная для средних веков, очень симпатично сделанная. Эти буквы стали классическими ашкеназскими буквами. Пражская Агада задала на столетия их вкус и стиль.

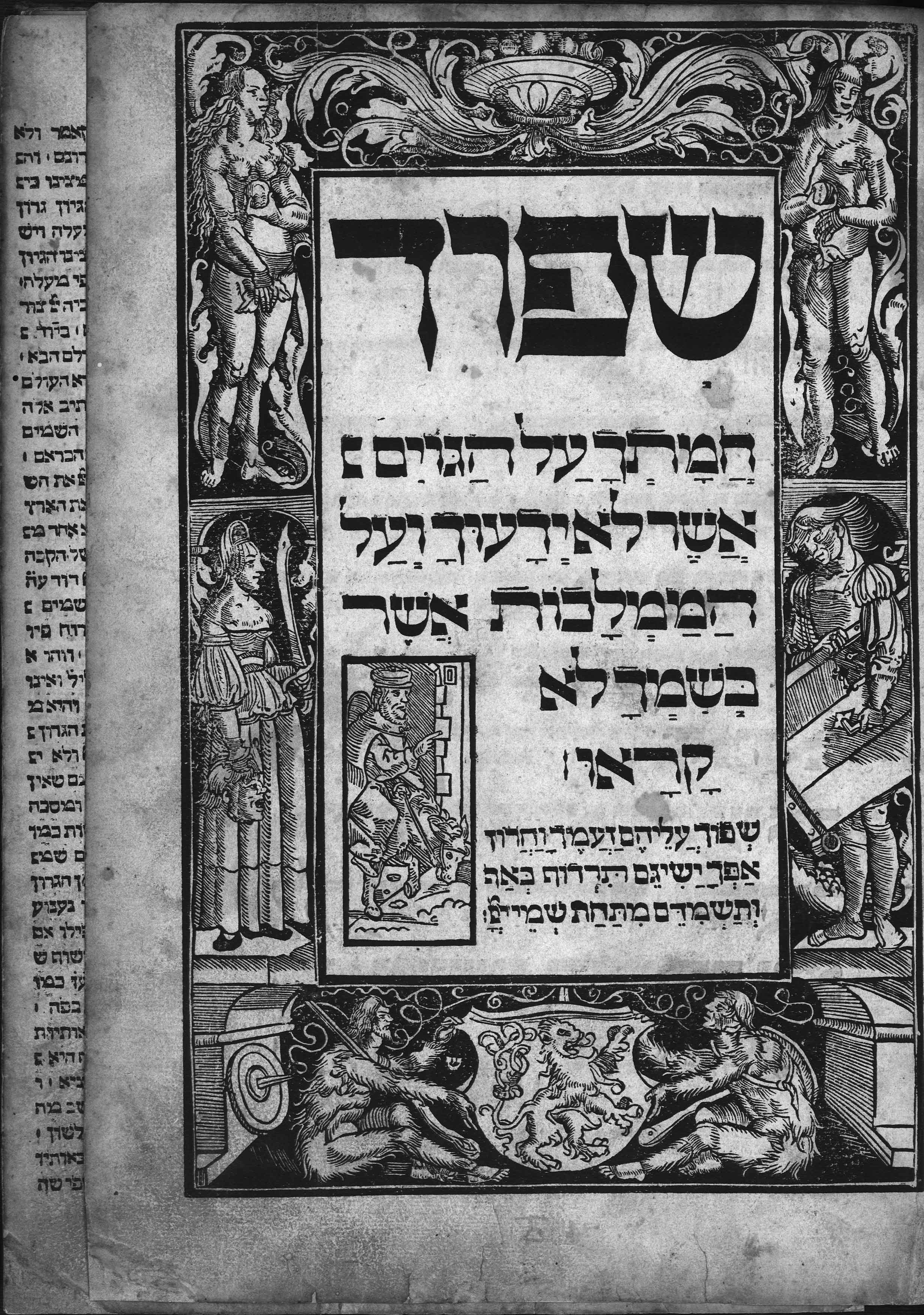

Вот очень интересный текст знаменитой молитвы Шфох хаматха — «Излей свой гнев».

Сами буквы большие и малые. Внутрь вписан мессия на ослике. Сама молитва известная: «Излей гнев Твой на народы, не знающие Тебя, и на царства, не призывающие имя Твое». Это 79-й Псалом, 6-й стих. А что у нас по бокам? Давайте посмотрим, это тоже интересно.

Наверху Адам и Ева, она держит яблочко. Справа Самсон с воротами Газы, помните, он их снял с петель и унес на гору, такой он богатырь. А слева Юдифь с отрубленной головой Олоферна. Это тоже очень важно, потому что книга Юдифь не входила в библейский канон, ее нет в Танахе. А в средние века этот сюжет — «Юдифь и Олоферн» — стал популярен в еврейской среде, ассоциировался с Ханукой и появляется здесь на картинке, хотя, подчеркиваю, это не библейская книга.

А внизу, обратите внимание, на две мощные фигуры дикарей, которые держат герб Богемии. Эти фигуры и этот герб подчеркивают общую силу и ашкеназскую мощь, если можно так выразиться. Они хорошо видны, дикари дикарями, а герб держат крепко. Вот такая удивительная картинка. Я чувствую, что в эти иллюстрации вложено очень много силы. В этой Агаде больше шестидесяти таких иллюстраций, которые вплетены в текст или его обрамляют.

Давайте посмотрим еще один лист, который принято цитировать.

Здесь упоминается марор, то есть, горькая зелень. И между ними такой текст. Йеш минхаг ба-олам ше-ха-иш море аль ха-иша мишум шенээмар иша раа мара мимавет, «Существует обычай в мире (я бы сказал, что только в ашкеназском мире) мужчина указывает на женщину, когда говорит о горькой зелени, так как сказано: “злая женщина горше смерти”». Я мало где такое встречал, чтобы так прямо было сказано. Эта Агада выложена в сети, ее можно найти и пролистать. Она действительно вся чудесная, даже очень сложно что-либо выбрать из того, чтобы показать.

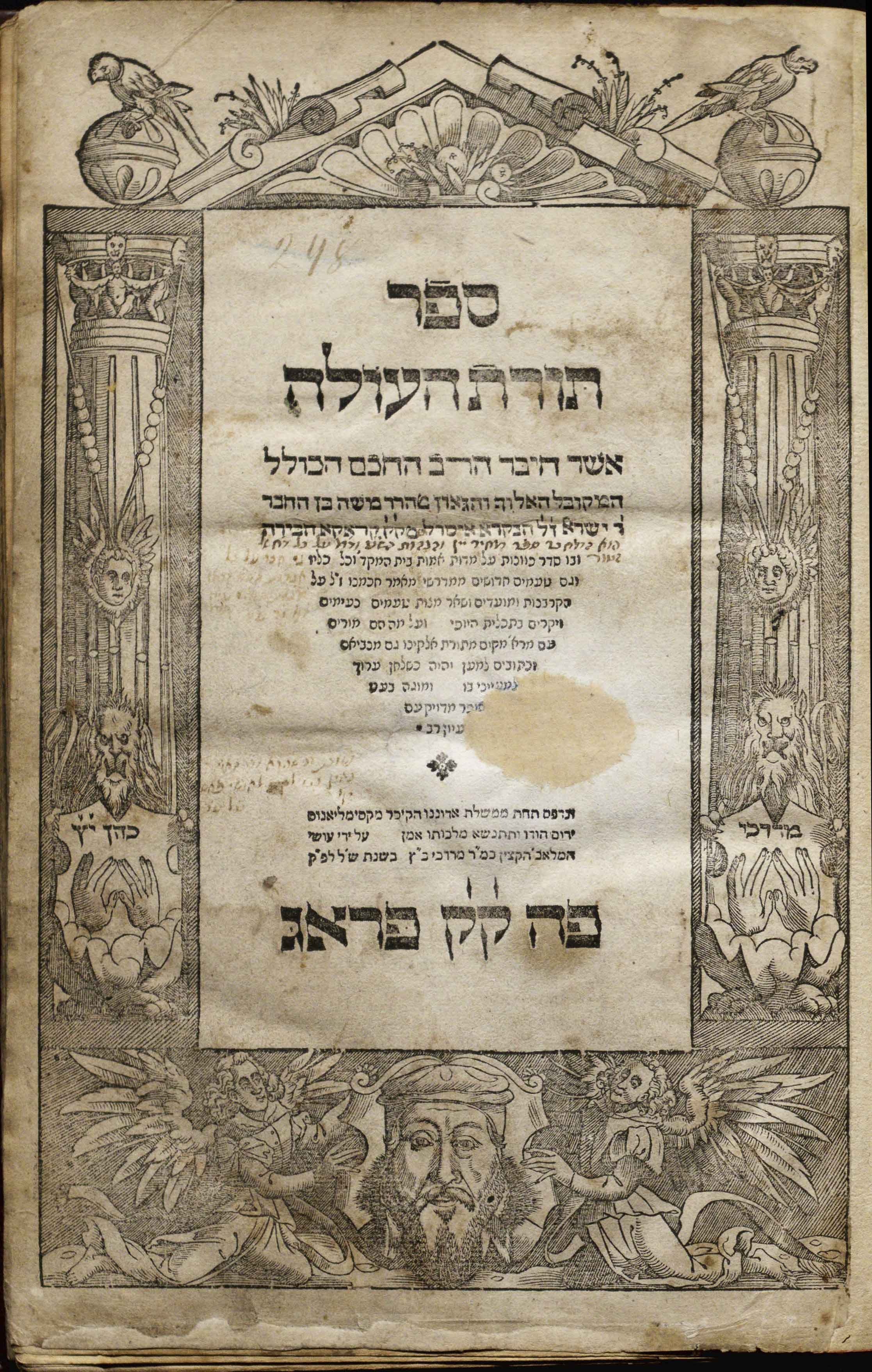

Последнее издание из пражских, которое мы сегодня посмотрим, Сефер Торат ха-ола — «Книга Учения о жертве всесожжения».

Это уже позднее издание 1570 года, сочинение Моше Бен Исраэля Иссерлеса. Это философско-талмудический комментарий к «Наставнику колеблющихся» Маймонида, очень интересная и сложная книга. Для нас она интересна другим. Во-первых, у нас здесь есть имя первопечатника справа и слева — Мордехай Кохен. И самое для нас важное здесь — это то, что внизу впервые в истории еврейского книгопечатания появляется портрет печатника, этого самого Мордехая. По-моему, очень симпатичный дяденька.

Итак, можно сказать, что от самой первой книги, которая была издана в 1512 году артелью печатников до появления первого портрета, до 1569 года, они с перерывами издали чуть больше 30-ти изданий. Это спорно, но обычно говорят, что это 32 издания, которые были выпущены в Праге, они считаются началом еврейского книгопечатания в Ашкеназе.

Итак, дорогие мои друзья, мы можем подвести итог возникновения ашкеназского книгопечатания и сказать следующее: что оно возникло в Праге, и в период с 1512 по 1569–70 год, где артелями печатников было издано примерно 30 изданий. Некоторые считают, что их было 32, но отдельные книги помечаются как месупак — «сомнительно».

И что еще получилось? Возникли издания, которые с типографской точки зрения могут являться классическими образцами ашкеназского типографского искусства. Но мы на этом совершенно не прощаемся с Ашкеназом. Мы как раз продолжаем путешествие и в следующий раз будем говорить о еврейском книгопечатании уже непосредственно в Германии, и дальше перейдем к Восточной Европе.