Михаил Майзульс — историк-медиевист, переводчик с французского, выпускник РГГУ и Высшей школы социальных исследований (Париж), лауреат премии «Просветитель», сотрудник Центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ.

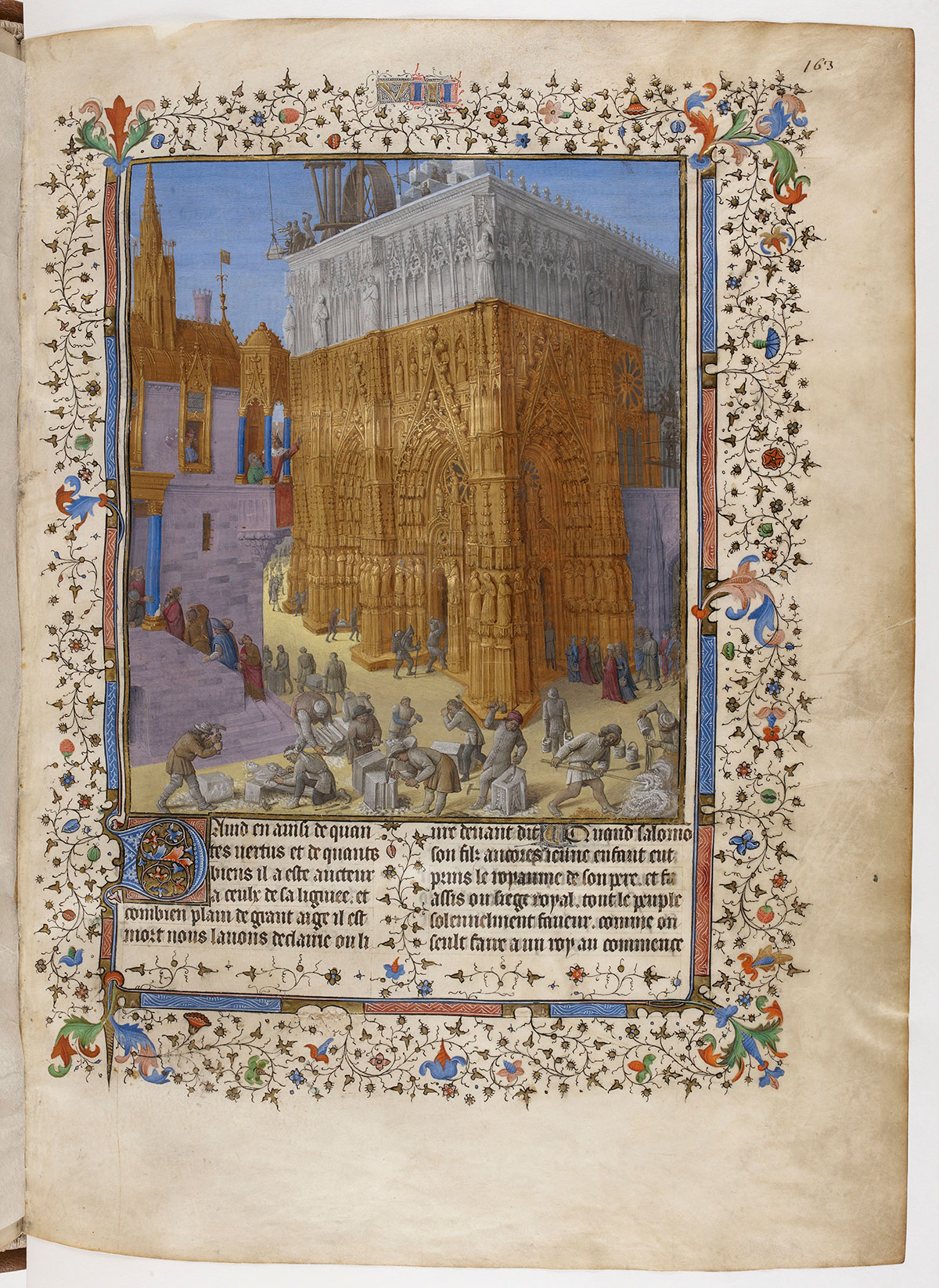

Около 1470 г. французский художник Жан Фуке изобразил строительство собора.

Леса, огромный колесный кран.

Каменотесы высекают блоки нужной формы.

Скульпторы вырезают из камня статуи.

Готику ни с чем не спутаешь. Только здание это странное. Оно не похоже на реальные готические соборы. Их обычно строили в форме вытянутых базилик с перекрестьем трансепта, а тут перед нами нечто кубическое.

Не только порталы с их статуями, но и стены покрыты позолотой.

В Средние века наружную скульптуру часто раскрашивали, а отдельные элементы золотили, но едва ли кто-то решил бы покрыть драгоценным металлом здание целиком.

На самом деле на миниатюре Фуке изображен не католический собор, а Иерусалимский храм — главная святыня иудаизма. Государь, который следит за стройкой с балкона своего дворца, не какой-нибудь Людовик или Карл, а царь Соломон.

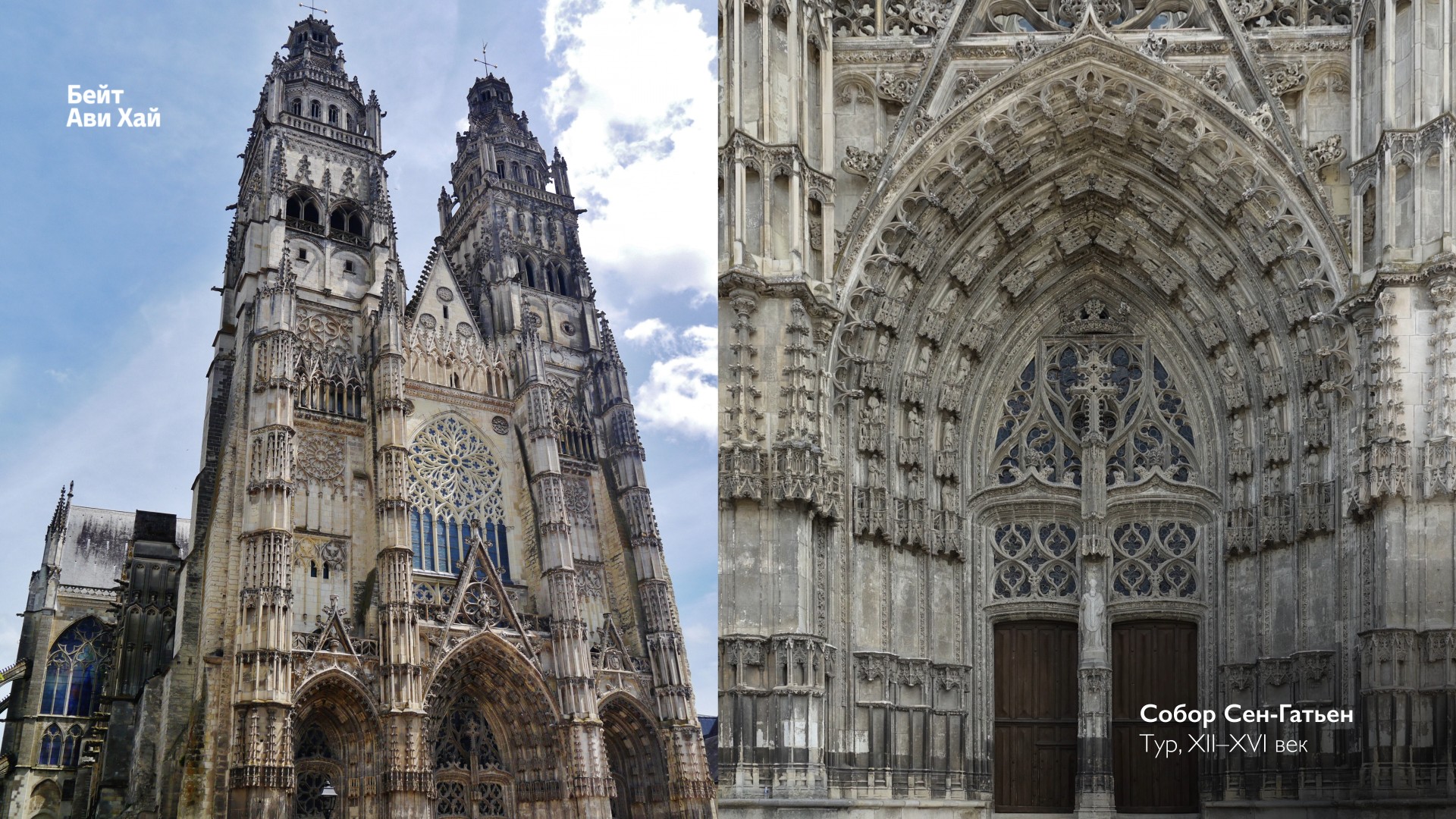

И перед нами иллюстрация к «Иудейским древностям» Иосифа Флавия. Древний храм, о котором у Фуке и его современников, само собой, было лишь самое общее представление, тут уподоблен христианской церкви, но ясно от нее отличается. Более того, его порталы напоминают не абстрактную церковь, а конкретный памятник — собор Сен-Гатьен в Туре, который в то время как раз достраивали.

Тур, родной город Фуке, в те годы был резиденцией короля Людовика XI, фактически столицей государства.

Через архитектурное цитирование художник соотносил Израильское царство со своим — Францией.

Такая библейская готика не курьез, а вездесущий феномен. И он помогает лучше понять, как в те времена работало историческое воображение.

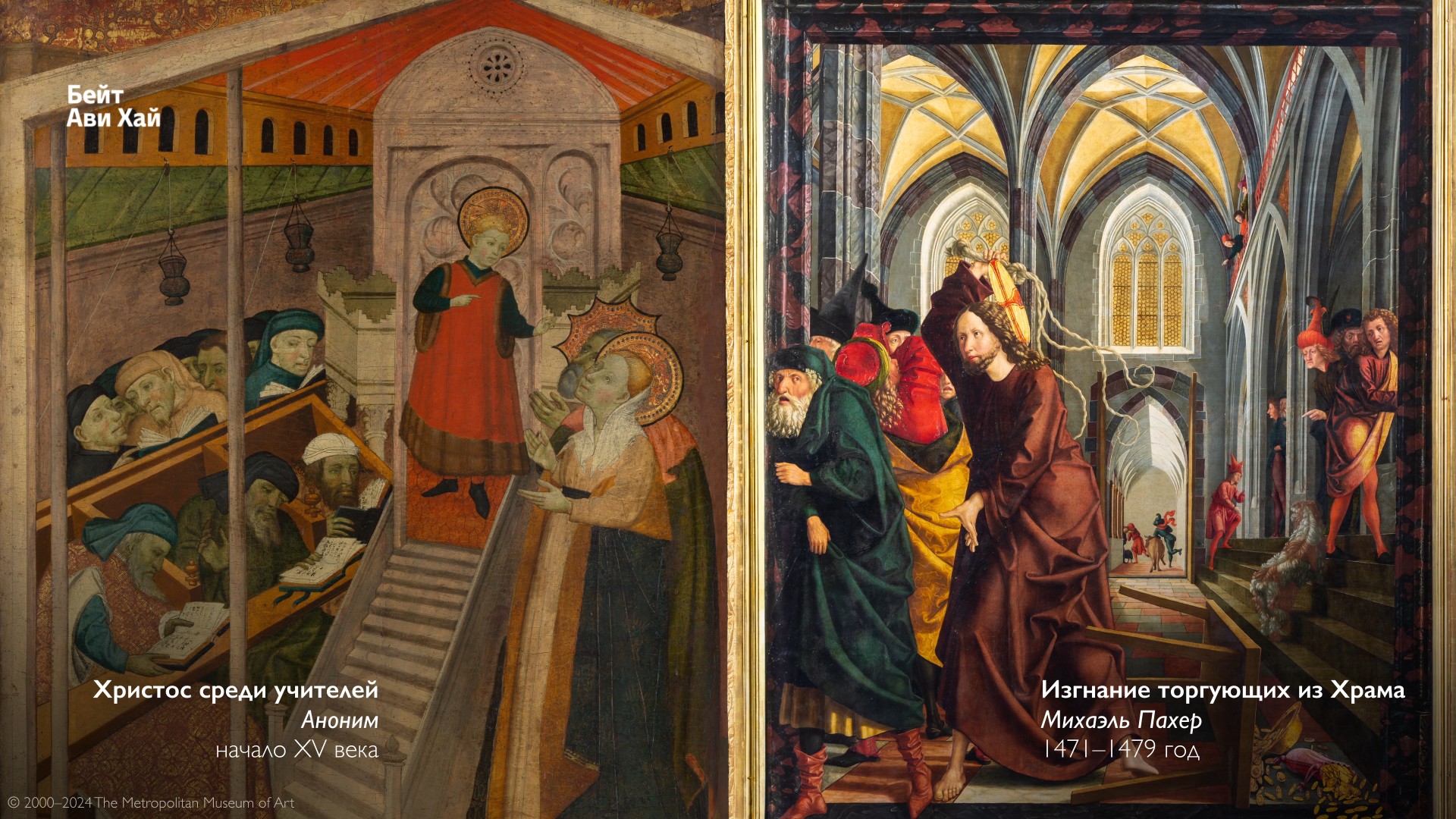

Средневековые мастера изображали Иерусалим ветхозаветных и новозаветных времен бесчестное число раз.

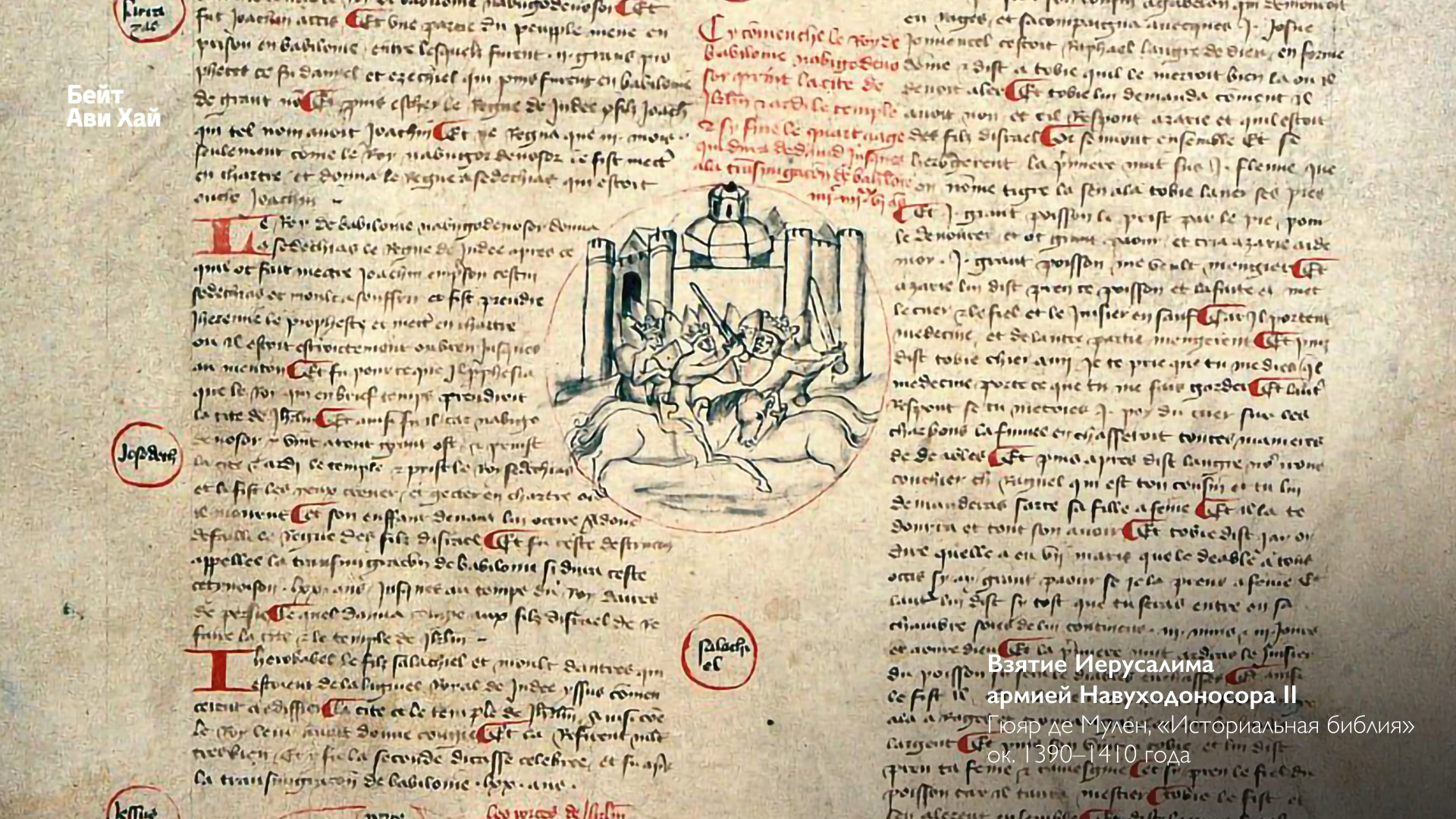

Его визуальной доминантой почти всегда служил храм. В одних сюжетах фигурировал Первый храм, который был построен при царе Соломоне и разрушен вавилонским царем Навуходоносором II в 586 г. до н.э.

В других — Второй храм, заложенный в 516 г., на рубеже старой и новой эры перестроенный царем Иродом, а в 70 г. н.э. разрушенный римской армией под командованием Тита.

Многие из этих сооружений напоминали Купол скалы — исламское святилище, воздвигнутое в конце VII в. на Храмовой горе, на месте давно разрушенного Храма.

Это восьмиугольное строение было возведено на том месте, откуда, по мусульманскому преданию, пророк Мухаммед вместе с ангелом Джабраилом вознесся на небеса.

А потому Храм — даже в новозаветных сценах — часто изображали с полумесяцем, который символизировал не только ислам, но и иноверие в целом.

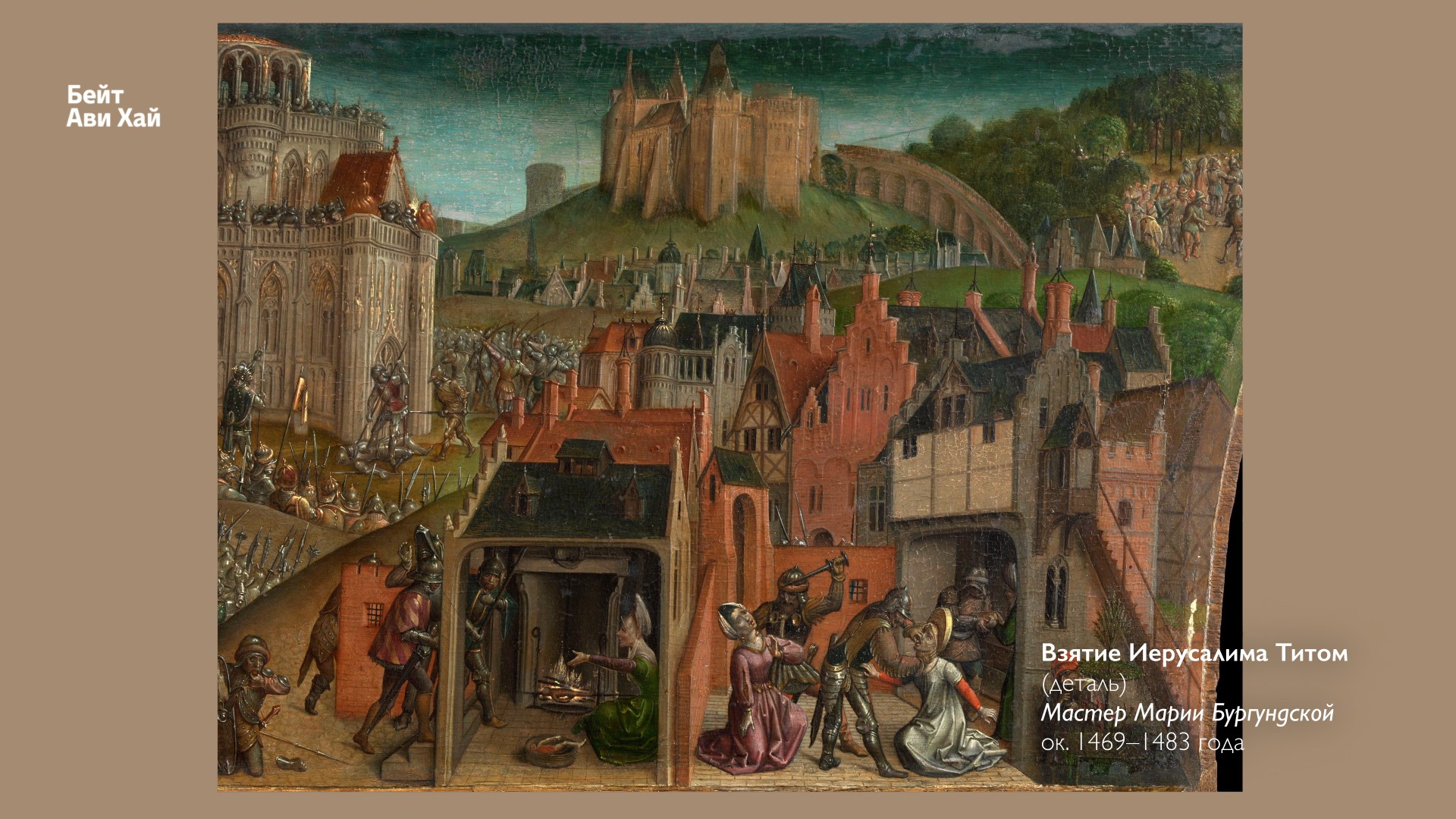

Хорошо, c Храмом разобрались. А как выглядел город, лежавший вокруг? Западные художники XV в. как правило представляли Иерусалим на привычный им манер: островерхие шпили готических церквей, крепостные башни с бойницами, ратуши с высокими колокольнями, дома с треугольными или ступенчатыми фронтонами, рыночные площади.

К этим реалистическим видам они часто добавляли несколько архаично-романских или восточно-экзотических деталей — чаще всего купола. Те ясно говорили, что это все-таки древность и Восток, а не современность и Запад.

Но это еще половина истории. Многие художники делали следующий шаг — к архитектурному портрету. Это значит, что они придавали Иерусалиму облик конкретных городов: Парижа, Брюгге, Нюрнберга или Вены.

Или, если взглянуть с другой стороны, представляли свои города (или города заказчиков) как Иерусалим, перенося знакомые шпили и башни в сакральное пространство Рождества или Распятия.

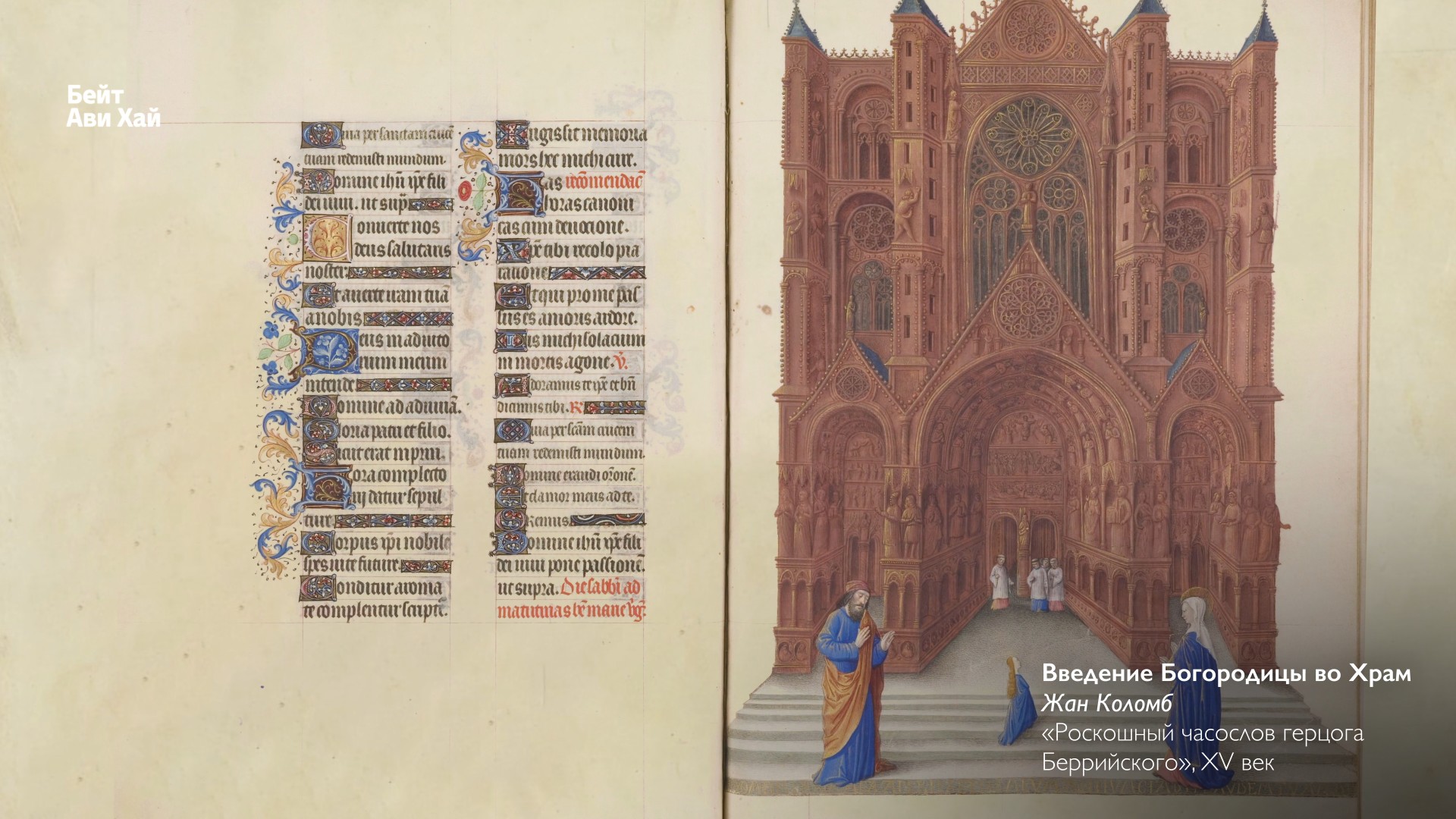

Приведу несколько примеров. В Роскошном часослове герцога Беррийского, одной из самых известных рукописей XV века, волхвы, устремившиеся с дарами к младенцу Иисусу, собираются на фоне готического города.

В нем легко узнается Париж — с двумя башнями Нотр-Дама (правда, вокруг высятся скалы, каких вокруг французской столицы не сыщешь).

В середине века Жан Фуке украсил миниатюрами «Часослов», предназначенный для королевского казначея Этьена Шевалье. В этой рукописи многие библейские события тоже разворачиваются на фоне Парижа. Например, праведный Иов, покрытый язвами, лежит на гноище, а за ним возвышается огромный Венсенский замок с 52-метровым донжоном.

Христос несет крест на Голгофу, а позади него изображен фасад Сент-Шапель с громадной готической розой.

Эта часовня была воздвигнута королем Людовиком IX в середине XIII в. для реликвий, связанных со Страстями Господними: тернового венца, частицы креста и копья, которым сотник Лонгин пронзил бок Иисуса. Сцены Страстей, а на фоне — капелла-реликварий, где хранятся святыни, связанные с мучениями и смертью Богочеловека.

Такие архитектурные портреты должны были сократить психологическую дистанцию между заказчиком и священной историей, напомнить ему о том, что она обладает вечным, вневременным значением, а потому разворачивается здесь и сейчас. Одновременно парижские виды в новозаветных сценах, конечно, прославляли королевскую столицу и христианнейшего короля, которому служили и казначей Шевалье, и художник Фуке.

Но есть еще один важный феномен, который связывал европейские города с далеким Иерусалимом. В разных концах христианского мира в Средние века строили «реплики» Храма Гроба Господня. Благодаря воспроизводству форм, размеров или пропорций главной иерусалимской церкви, а иногда почти и без внешнего сходства с ней, они должны были воссоздать сакральную ауру, окружавшую оригинал, и стать местом памяти о Распятии и Воскресении.

Кроме того, европейские города порой декорировали себя как Иерусалим. Возьмем, например, Брюгге.

Там с XII в. хранилась реликвия крови Христовой. Позже в честь этой святыни стали проводить торжественную процессию. В это время город — в том числе с помощью расписных декораций — превращался в Иерусалим.

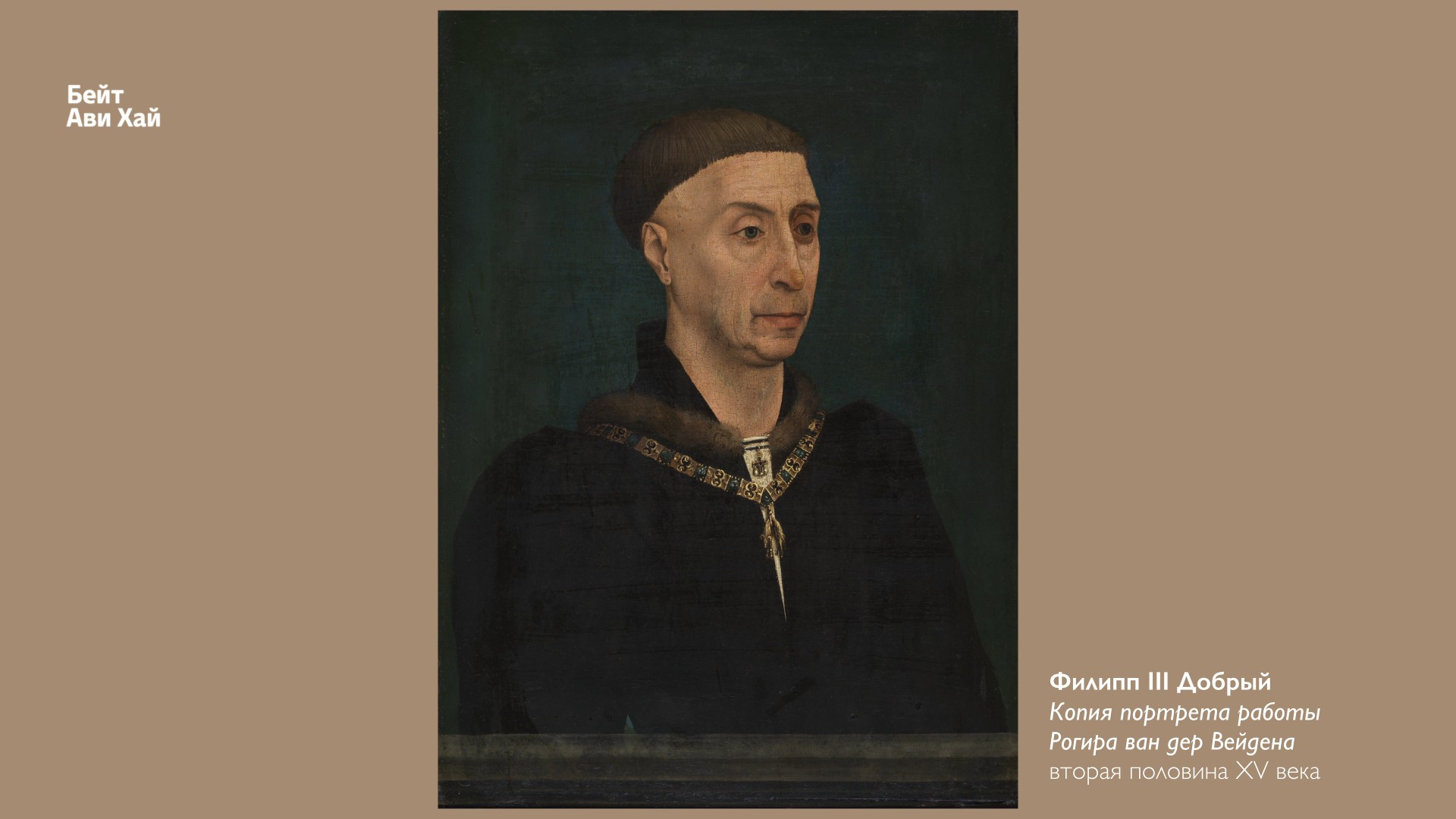

Интерес к Святой земле также подпитывался религиозными и военными устремлениями бургундского герцога Филиппа Доброго.

Мечтая освободить настоящий Иерусалим от мусульман, он приступил к строительству флота, предназначенного для будущей экспедиции. Когда в 1440 г. он торжественно прибыл в Брюгге, там была установлена картина, представлявшая город как Иерусалим.

Однако триумфально вступить в настоящую Святую землю герцогу было не суждено. Эпоха Крестовых походов давно закончилась — они остались только в воспоминаниях и мечтах. Иерусалим находился в руках египетских Мамлюков, а потом на века отошел главной мусульманской державе региона — Османской империи. Мы привыкли к тому, что можно цитировать тексты. Выше я показал, как и зачем можно цитировать архитектуру.

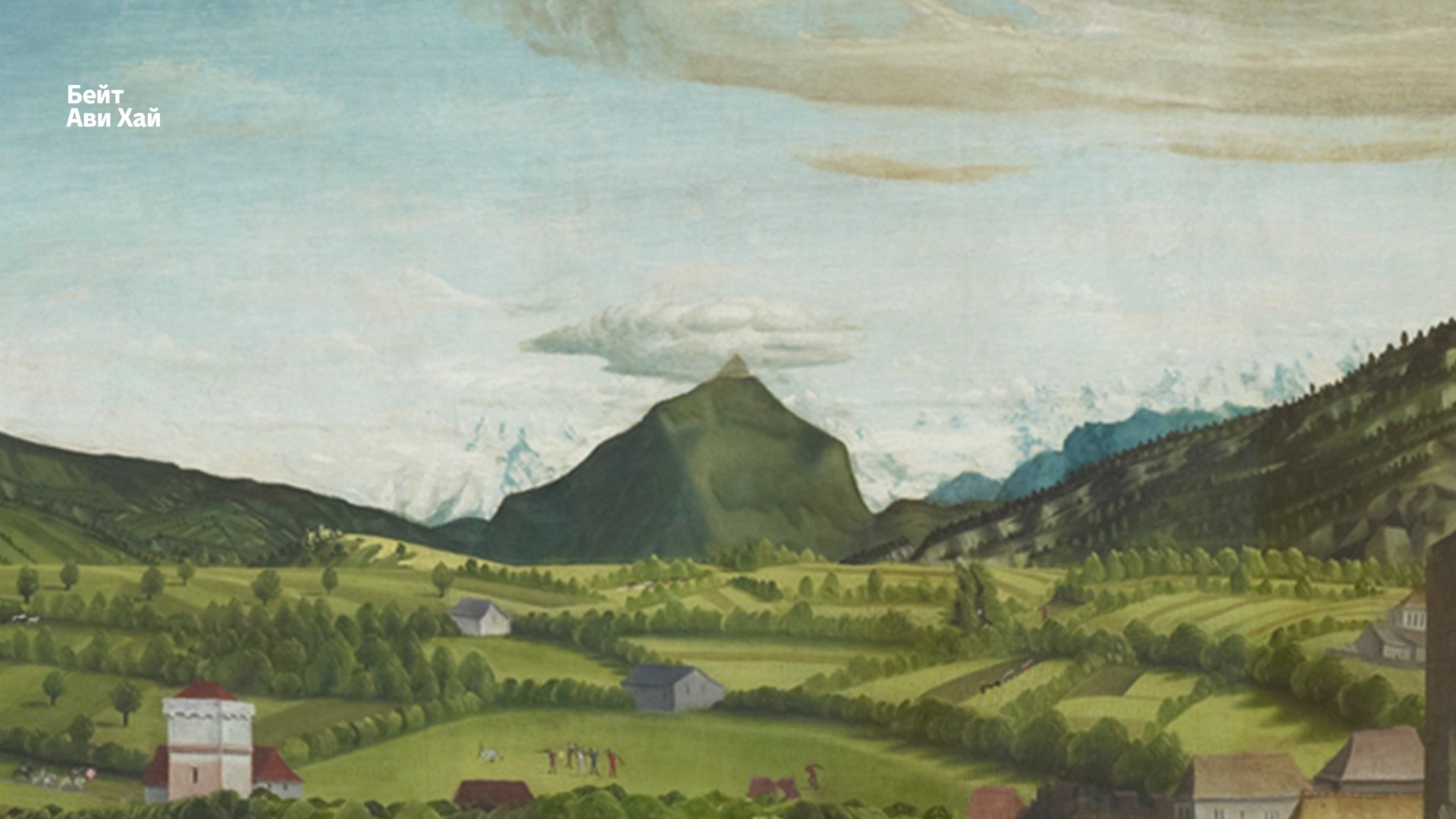

Но тот же метод начали применять и к природным ландшафтам. На исходе Средневековья некоторые художники стали включать в свои библейские сцены не только портреты городов, но и узнаваемые пейзажи. В 1444 г. южнонемецкий мастер Конград Виц на алтарной панели, предназначавшейся для собора Женевы, изобразил сюжет, соединивший несколько евангельских эпизодов. Он известен как «Чудесный улов», «Хождение по водам» или «Призвание апостола Петра».

Христос по глади Тивериадского озера идет к лодке, в которой рыбачат его будущие ученики, в том числе Петр. А перед лодкой мы видим того же Петра, который попытался дойти до Христа по воде, но начал тонуть. На том берегу озера, явно срисованного с Женевского, видна гора Ле-Моль, а за ней — заснеженный массив Монблана.

Как считается, швейцарская Галилея, нарисованная Вицем, — это старейший портрет ландшафта, сохранившийся в североевропейской живописи. В те времена горы, долины, леса, реки и побережья служили фоном для главного — библейских или исторических сцен. Никому бы не пришло в голову превратить их в самостоятельный сюжет, изобразить без людей.

Но в следующем, XVI столетии, этот шаг будет сделан — и родится новый, самостоятельный жанр — пейзаж.

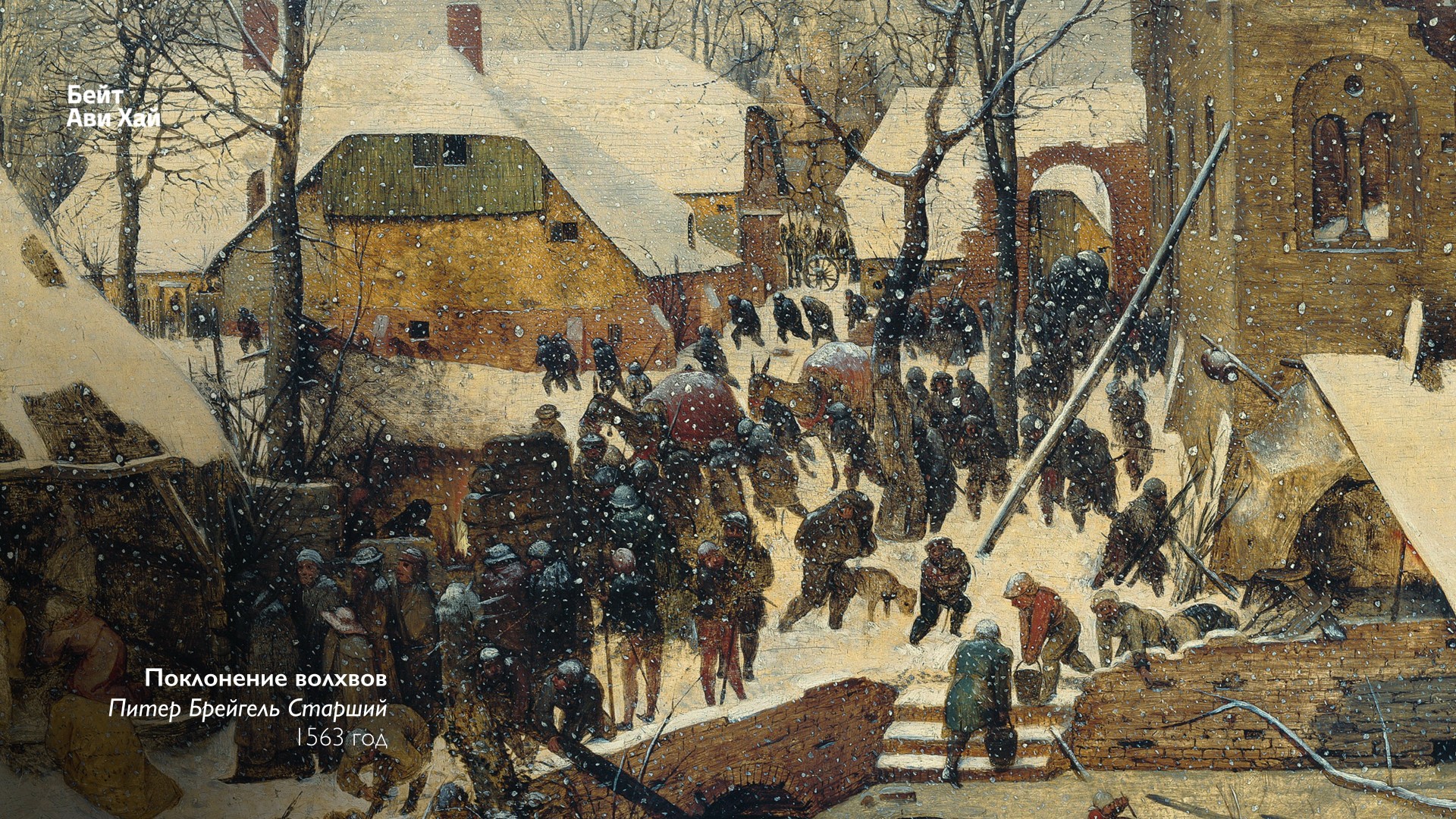

Если знать историю готического Иерусалима, о которой я только что рассказал, заснеженные Палестины, какие сто с лишним лет после Витца будет писать Питер Брейгель, уже не покажутся столь небывалыми.

Снег и снег, замерзший Иордан, Вифлеем, похожий на фламандскую деревню. Что тут такого?