Ольга Караськова — историк-медиевист, доктор искусствознания (PhD), выпускница СПбГУ и Лилльского университета, в прошлом — научный сотрудник Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург) и ряда французских музеев и университетов, сейчас — независимый исследователь. Живет в Париже.

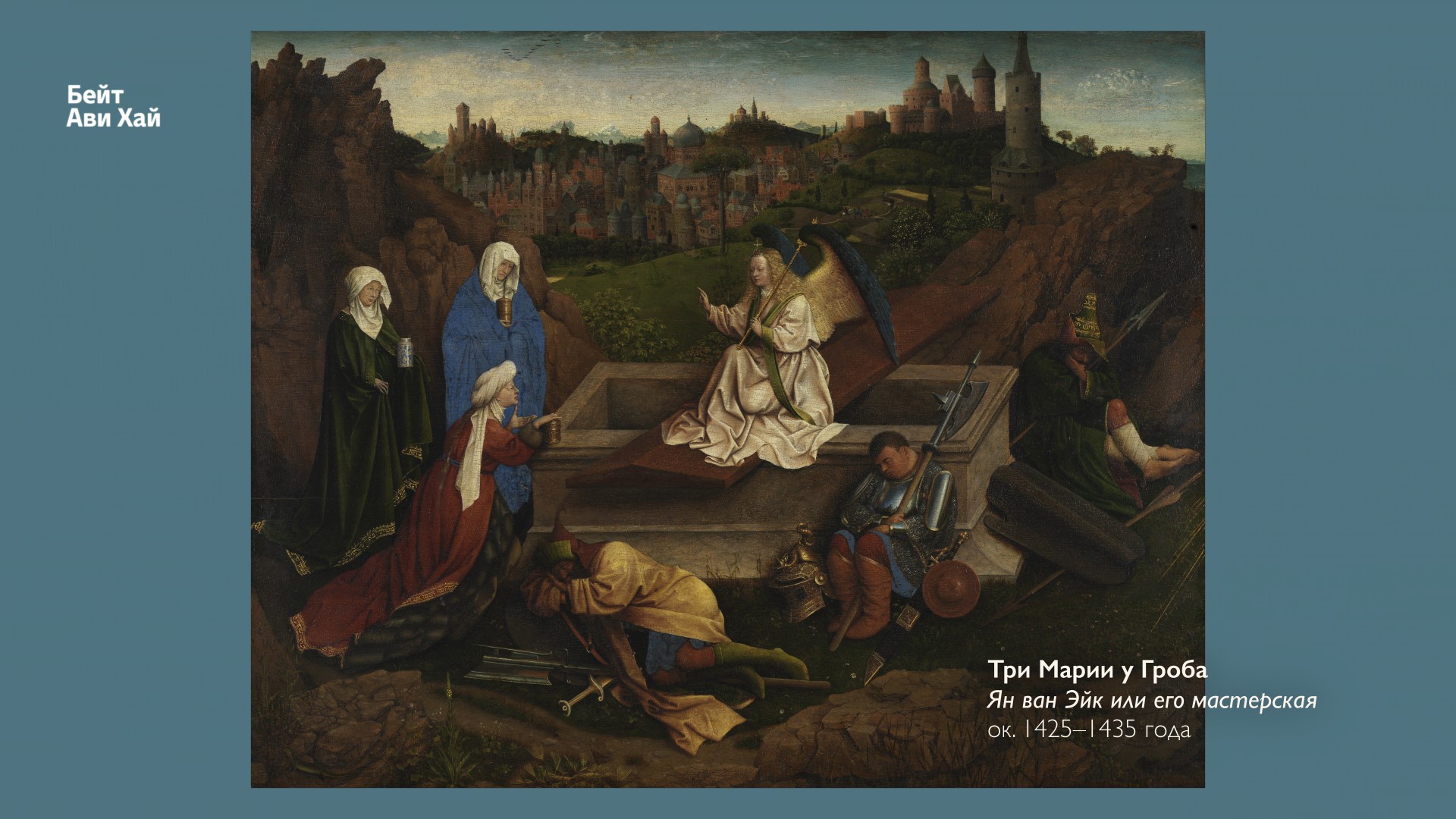

Что это за город на картине? Это Иерусалим.

Вот жены-мироносицы пришли ко гробу Христа, которого распяли и похоронили в Иерусалиме. А вот и церковь Гроба Господня, и Купол Скалы — которую в Средневековье принимали за Иерусалимский Храм — все на месте.

Тогда что это за странные башни на холмах, ни на что в Святом городе не похожие?

А это художник Ян ван Эйк пытался изобразить древний Иерусалим — таким, как его должен был знать Христос и как его описал Иосиф Флавий в «Иудейских войнах». Но тогда почему — за исключением вот этих нескольких зданий — весь остальной Иерусалим выглядит так, будто переехал в Святую Землю прямиком из Фландрии?

И что тогда за город представлен вот на этой картине со сценой оплакивания Христа — это тоже Иерусалим?

Нет. Это город Брюгге, прекрасно узнаваемый по колокольне церкви Девы Марии, которая так гордо возвышается над пейзажем.

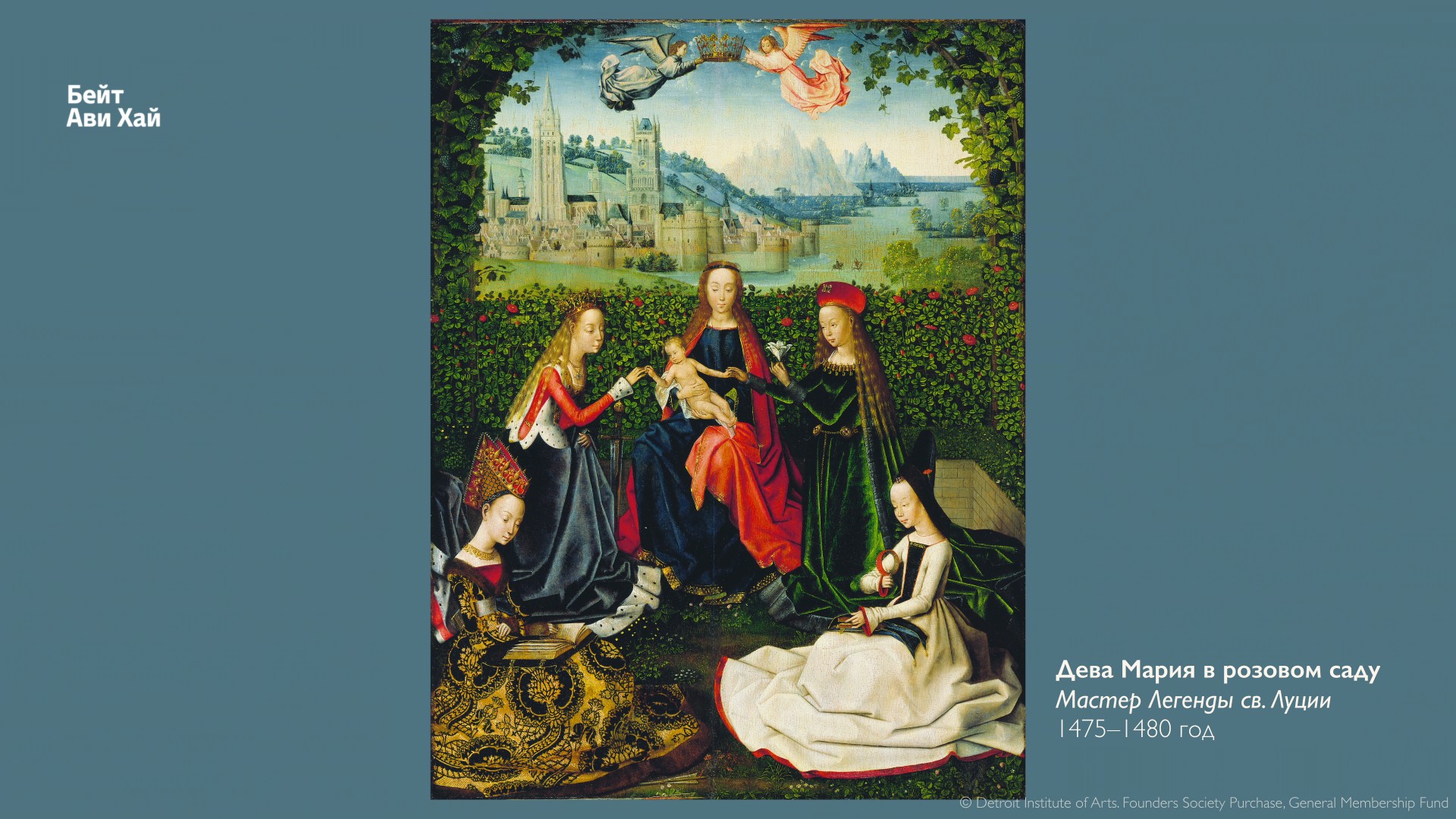

И вот на этой картине у нас за спинами святых дев тоже раскинулся Брюгге.

И здесь снова он же.

Историкам искусства хорошо знаком этот прием, который активно практиковался в средневековой живописи — когда художник наряжает древних персонажей в современные ему костюмы или же помещает их в современные пейзажи и интерьеры. Однако близкое знакомство с этим феноменом не делает его, с нашей сегодняшней точки зрения, менее странным. Нам не очень просто осознать тот факт, что позднесредневековые люди — ну, например, жители того же Брюгге — могли искренне верить в то, что их город был полноценным филиалом земного и даже небесного Иерусалима и что описанные в Евангелиях события продолжали совершаться в их времени, в их пространстве и буквально-таки у них на глазах.

Немалую роль в распространении этого представления о мире сыграло религиозно-философское течение, зародившееся в Нидерландах в конце XIV века и очень быстро распространившееся по Северной Европе. Доктрина эта называлась Devotio Moderna, «Новое благочестие», и среди прочего она всемерно поощряла верующего к тому, чтобы в процессе чтения Священного писания переживать все описанные события так, словно бы они происходили здесь и сейчас, в его непосредственном присутствии — и даже при его непосредственном участии.

Миниатюра из рукописи произведения «Диалог герцогини Бургундской с Иисусом Христом», представляющая герцогиню Маргариту Йоркскую в образе Марии Магдалины в момент ее встречи с воскресшим Учителем, и притом не в саду, а в интерьере герцогской опочивальни — очень наглядный пример такого непосредственного переживания библейских событий.

«Новое благочестие» предполагало и другие любопытные молитвенные практики — например, «воображаемое паломничество». Надо сказать, что в эту эпоху церковь начинает активно осуждать обычные паломничества, то есть личный поход ногами к святому месту — мероприятие это было долгое, опасное и, главное, дорогое. Так не лучше ли отдать эти деньги на богоугодные дела, а ходить к святыням — с тем же успехом и с такими же духовными наградами — не выходя из дома? Воображаемое паломничество подразумевает исключительно путешествие души, когда верующий христианин, читая Библию или же специальный vademecum, путеводитель по святыням, ментально переносится к месту действия и переживает все описанное там как наяву.

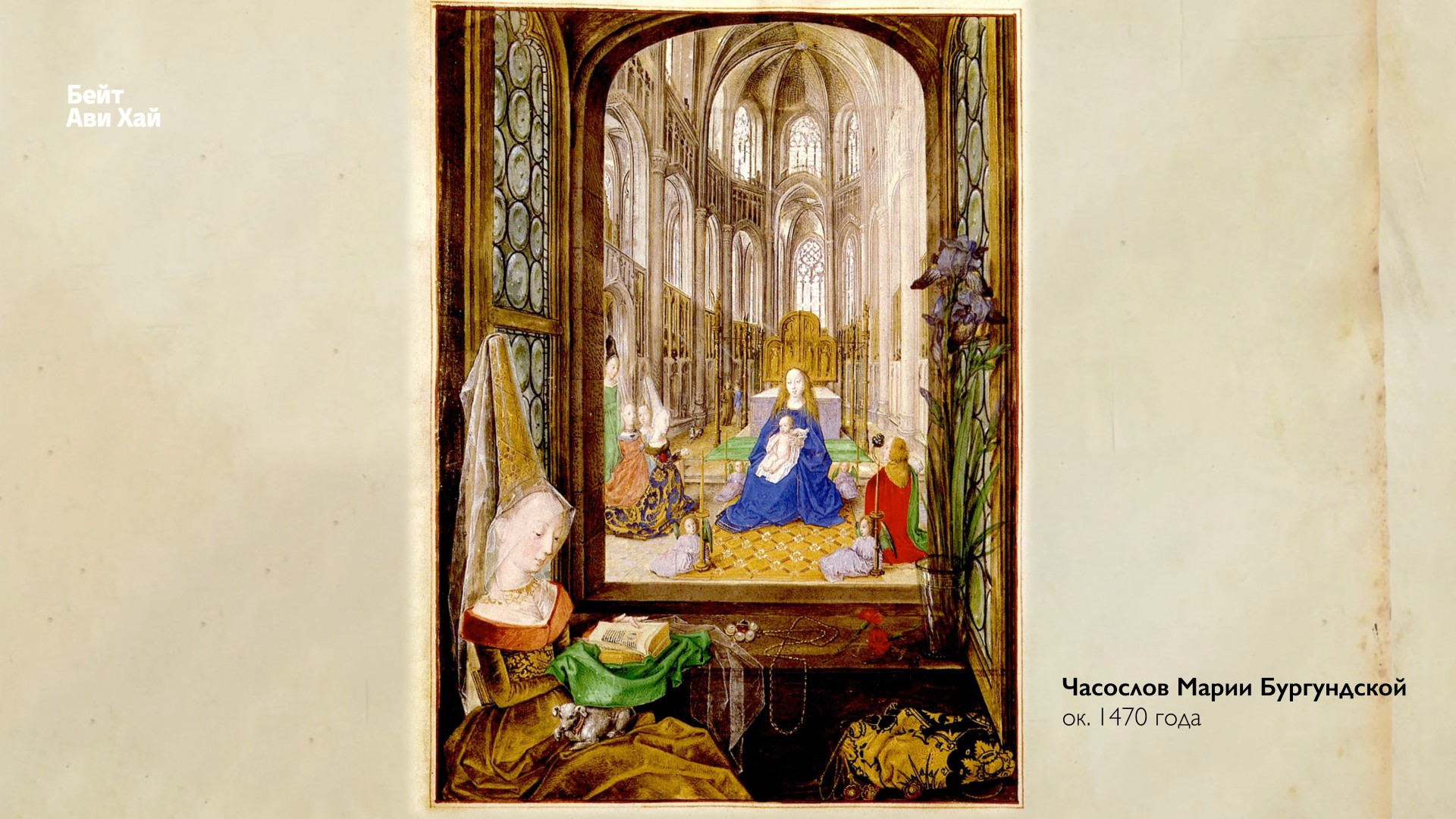

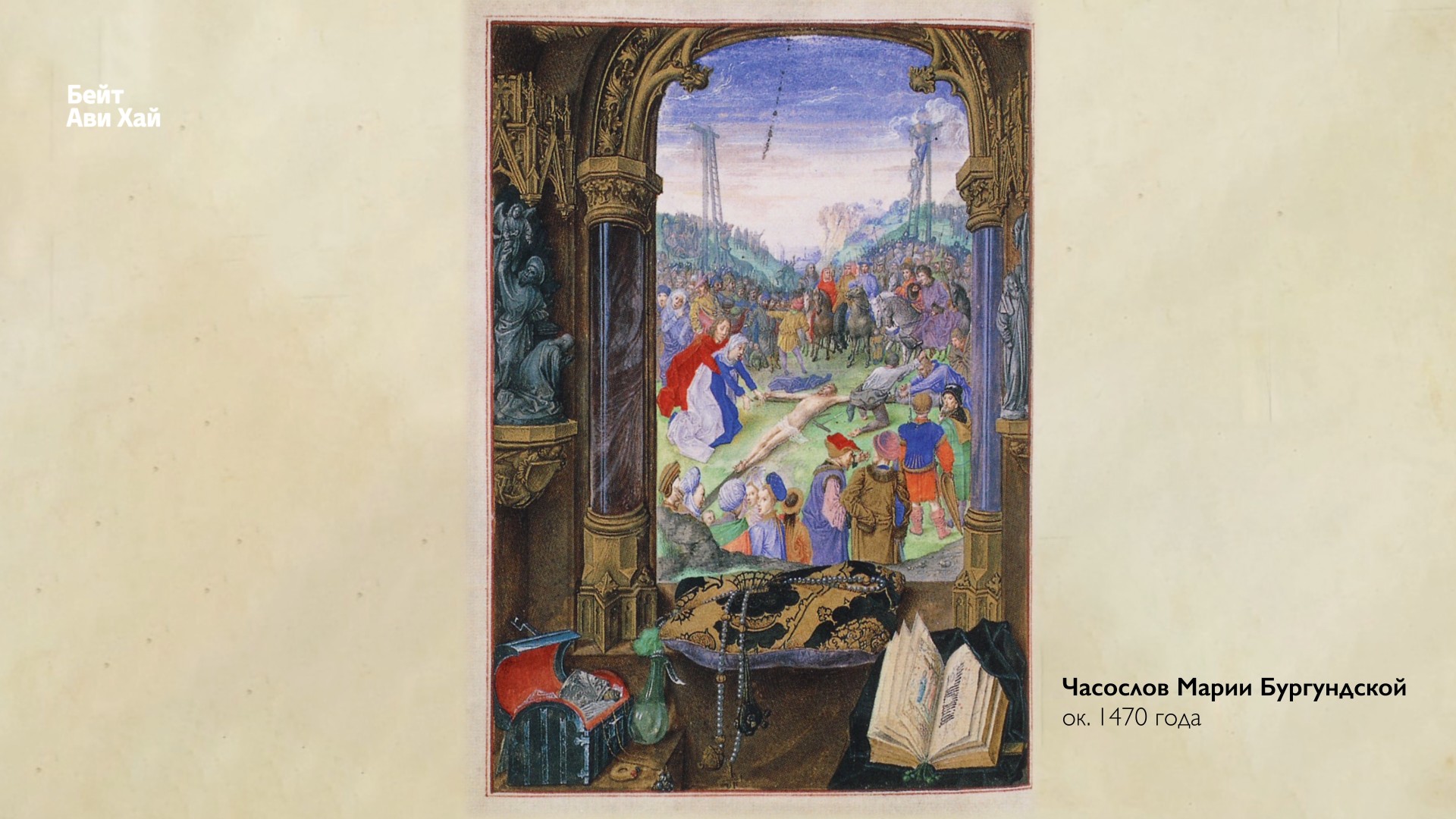

Именно о такого рода паломничестве повествуют две знаменитые миниатюры из Часослова Марии Бургундской.

За окном, возле которого сидит погруженная в благочестивые размышления герцогиня, открывается не обыденный пейзаж, а надмирное сакральное пространство, в котором она, будучи силой молитвы перенесена из земного окружения в «духовный парадиз», может созерцать свою покойную мать, допущенную к Царице Небесной.

На второй миниатюре самой Марии уже нет, — точнее, мы как бы смотрим на происходящее ее глазами, поскольку сцена, разворачивающаяся за окном, создана ее фантазией.

Книга часов, лежащая справа, раскрыта на молитве о распятии — именно это чтение стало импульсом к «воображаемому паломничеству» юной герцогини в Иерусалим, где Страсти Христовы предстают перед ней во всей своей драматичности.

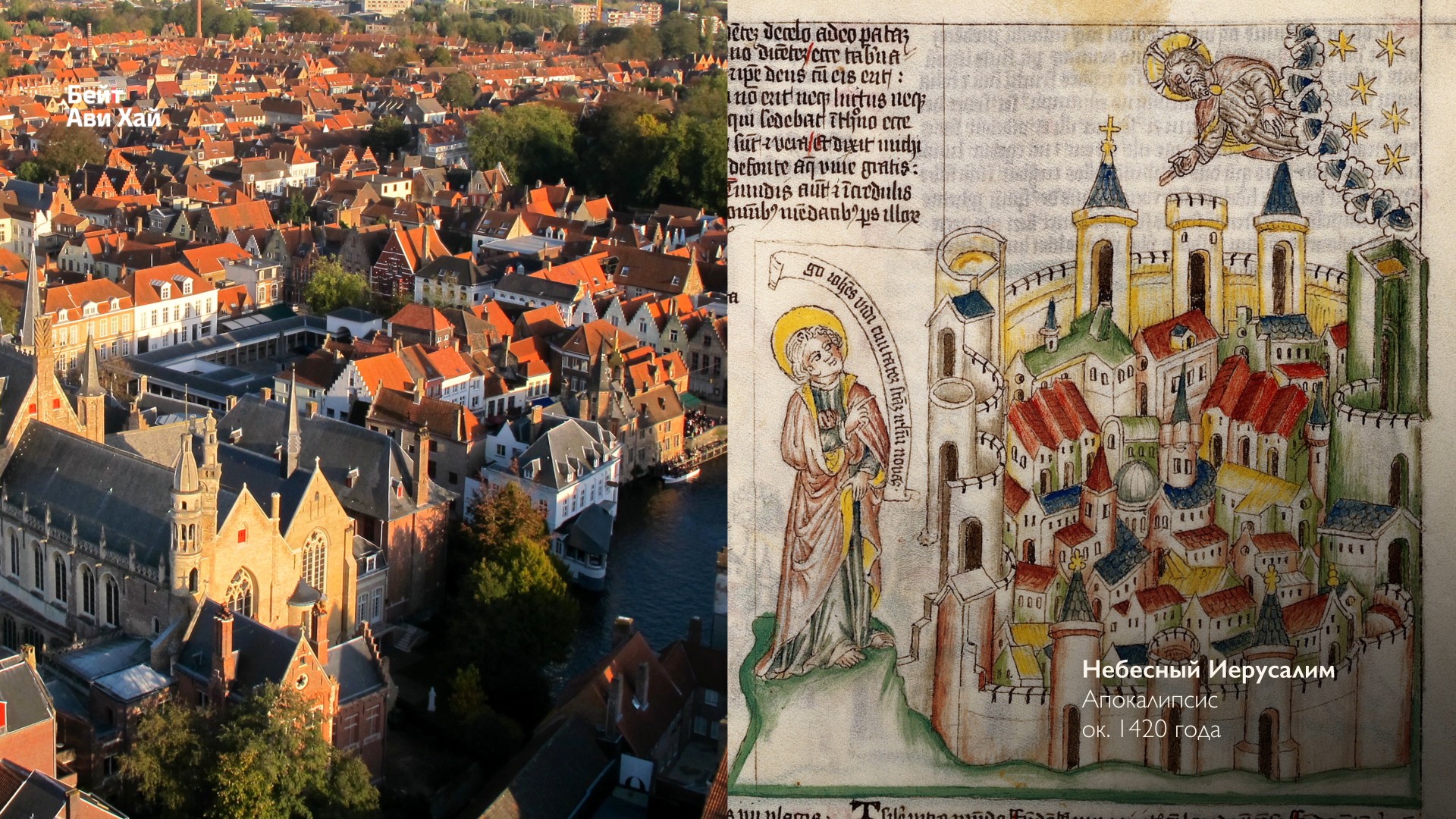

Но, впрочем, совсем уж воображаемые паломничества — это была опция для особо продвинутых пользователей; большей части верующих все же требовались какие-то материальные ориентиры. Отсюда возникает удивительное явление, которое можно назвать «переносом Иерусалима», когда западная одержимость Святым городом доходит фактически до мимикрии: всякий населенный пункт теперь может объявить себя Иерусалимом и прикрепить к своим достопримечательностям соответствующие ярлычки, превращая их в Крестный путь, Елеонскую гору и даже в Гроб Господень.

Так развивается новый тип паломничества — перформативный, позволявший верующему приобщиться к кульминационному событию в истории человеческого спасения, не покидая родных стен.

А уж городу Брюгге представлять себя Иерусалимом сам бог велел — здесь с 1150 года хранится бесценная реликвия крови Христовой, привезенная графом Дитрихом Эльзасским из Второго крестового похода. Ежегодная процессия в ее честь проводилась в день Вознесения; под чтение псалмов и молитв участники шествия торжественно обходили город, повторяя Крестный путь Христа и с каждой новой остановкой на нем все более проваливаясь в пространственно-временную дыру, пока окутанный фимиамом город не становился для них самым что ни на есть Иерусалимом, спиралью закрученным от нового храма, высокой колокольни церкви девы Марии, видимой с любого места, по которому проходила процессия.

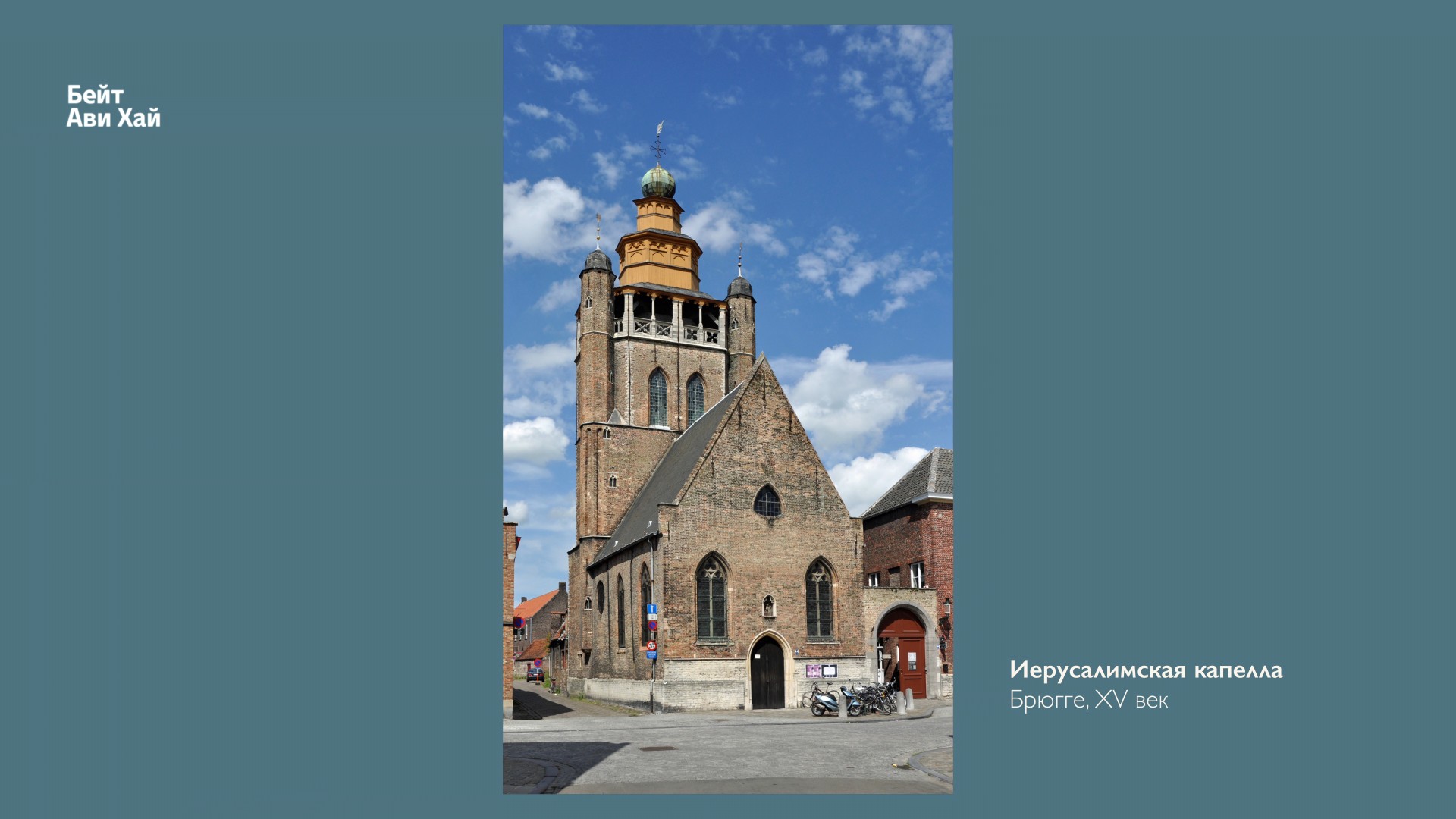

Но есть в Брюгге и еще более материальное свидетельство связи с Иерусалимом — капелла, выстроенная в соответствии с Храмом Гроба Господня.

Основана она была в 1427 году братьями Якобом и Питером Адорнами, богатыми генуэзскими купцами-экспатами, чьи предки обосновались во Фландрии еще в XIII веке. Семейной традицией Адорнов были паломничества в Святую землю — собственно, Якоб и Питер и заложили свою церковь сразу после возвращения из Иерусалима. Целью этого богоугодного деяния было дать возможность тем, кто лично побывал у Гроба, снова пережить этот опыт, а всем остальным — опосредованно приобщиться к главной христианской святыне.

При этом легко можно заметить, что Иерусалимская капелла не слишком похожа на свой прототип.

Как же она тогда могла служить субститутом Гроба и как люди, совершившее настоящее паломничество, могли заново переживать в ней сходный мистический опыт? У средневекового западного человека было совсем иное, чем у нас, представление о том, что такое копирование. Понятия «точная копия» в современном смысле просто не существовало — повторение сакрально значимой вещи, будь то почитаемая икона или здание, должно была соответствовать ему скорее по духу, чем по букве.

Например, экзотической луковки, венчающей капеллу Адорнов, было совершенно достаточно для обозначения того, что это Иерусалим.

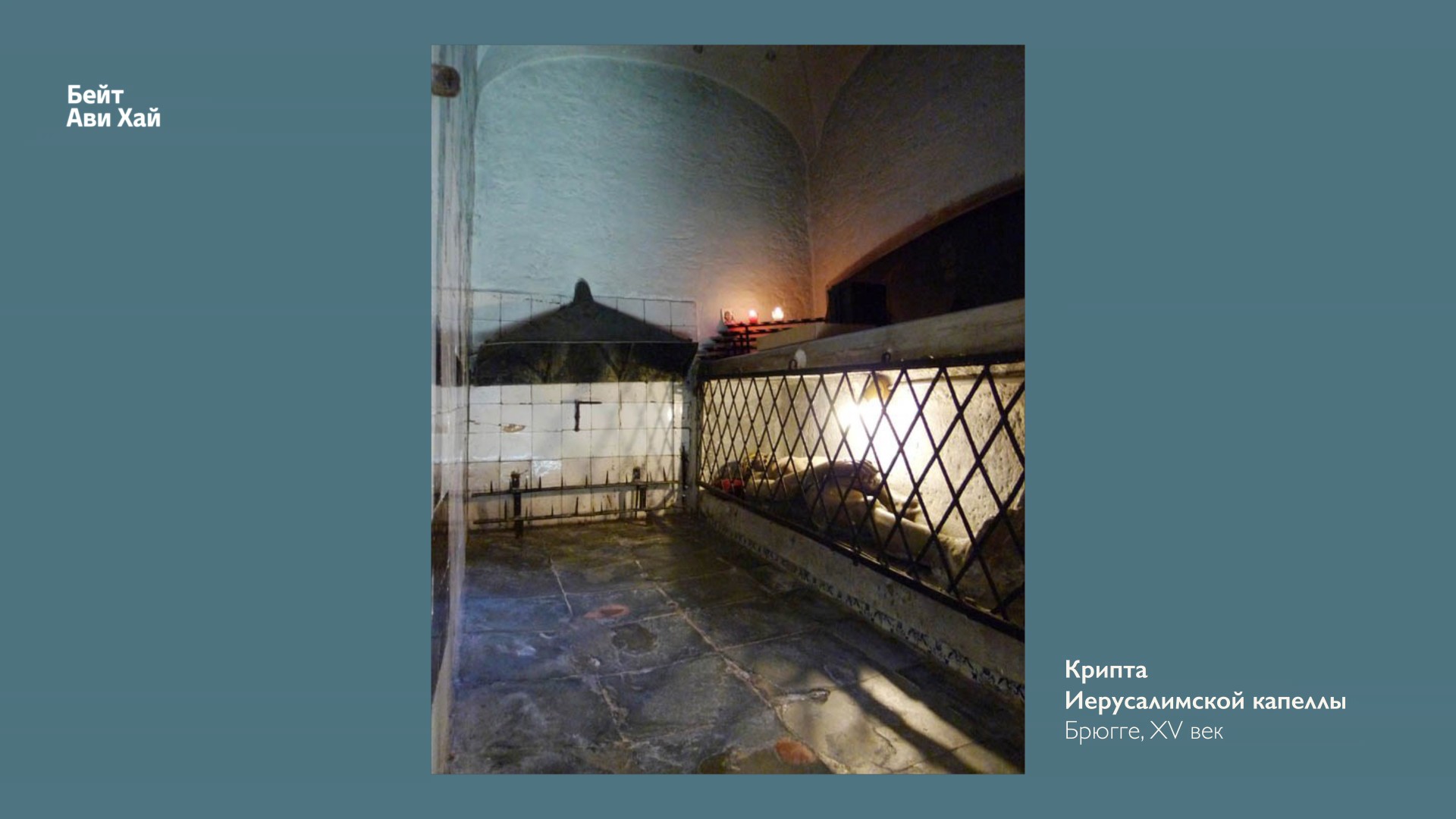

А необходимость пригнуться, проникая в условную «пещеру» с условным же гробом, сразу переносила брюжского пилигрима за тысячи километров к югу, туда, где находится настоящее место погребения Христа. Иерусалимская капелла копировала Храм Гроба Господня в том смысле, что она была гораздо больше ориентирована на чувственное проживание паломничества, чем на визуальное.

Тут надо еще сказать, что с XIII века христиане могли посещать иерусалимскую базилику только по ночам, и при скудном свете факелов и свечей, перемещаясь вместе с экстатической толпой от одной святыни к другой, они фактически ничего не могли разглядеть из ее внутреннего убранства.

Зрение служило им намного меньше, чем остальные четыре чувства — они вдыхали тяжелый запах ладана, прикасались к стенам и святыням, слышали молитвы и песнопения, прикладывались губами к холодным камням — воспоминания, которые оставались у них после посещения храма, были прежде всего телесными.

Именно этот иммерсивный сенсорный опыт, задействующий все тело и все органы чувств, и позволяла им пережить часовня в Брюгге — она работала как своеборазное устройство памяти, которое и стимулировало воспоминания о пережитом опыте, о реальном путешествии в Святую землю, и создавало в доступной близости пространство, где эти события могли быть физически и воображаемо воспроизведены.

Так же, как и в Иерусалиме, посетители карабкались по крутой лестнице на трехметровую «Голгофу»; они сгибались, чтобы попасть в «гробницу» — где, в отличие от Иерусалима, была положена раскрашенная фигура мертвого Христа, и благодаря ей, при некотором ментальном усилии, они еще и становились как бы непосредственными свидетелями евангельских событий.

Верующий вполне мог убедить себя в том, что паломничество, совершенное им в стенах часовни в Брюгге, в какой-то мере эквивалентно паломничеству на Святую землю; он даже мог получить индульгенции, как если бы совершил настоящее путешествие в Иерусалим.

Многослойные чувственные впечатления, получаемые пилигримом от посещения Иерусалима или же одного из его европейских «филиалов» — это один из самых интересных аспектов средневекового паломничества. Пространство, по которому он движется, существует где-то на границе воображаемого и реального — паломник фактически совершает путешествие по местам памяти, соотнося святыни, обозначенные на карте, с евангельским нарративом.

Картина Яна ван Эйка, с которой я начала свой рассказ, представляет собой, по сути, именно такое многослойное воображаемое паломничество: на ней запечатлено то самое мета-пространство, в котором реальный Иерусалим соседствует с Иерусалимом библейским и в то же время оба они перенесены в привычные художнику и его зрителю фламандские декорации.

У нас сегодня есть все основания предполагать, что когда-то эта картина украшала Иерусалимскую капеллу братьев Адорнов в городе Брюгге; ее созерцание позволяло посетителю и стать, вместе с женами-мироносицами, свидетелем чуда Воскресения Христа, и пройтись по святым местам памяти, и через годы и расстояния обновить свою связь с Вечным городом.