Олег Воскобойников — медиевист, сооснователь и научный руководитель «Страдариума», доктор Высшей школы социальных наук (Париж).

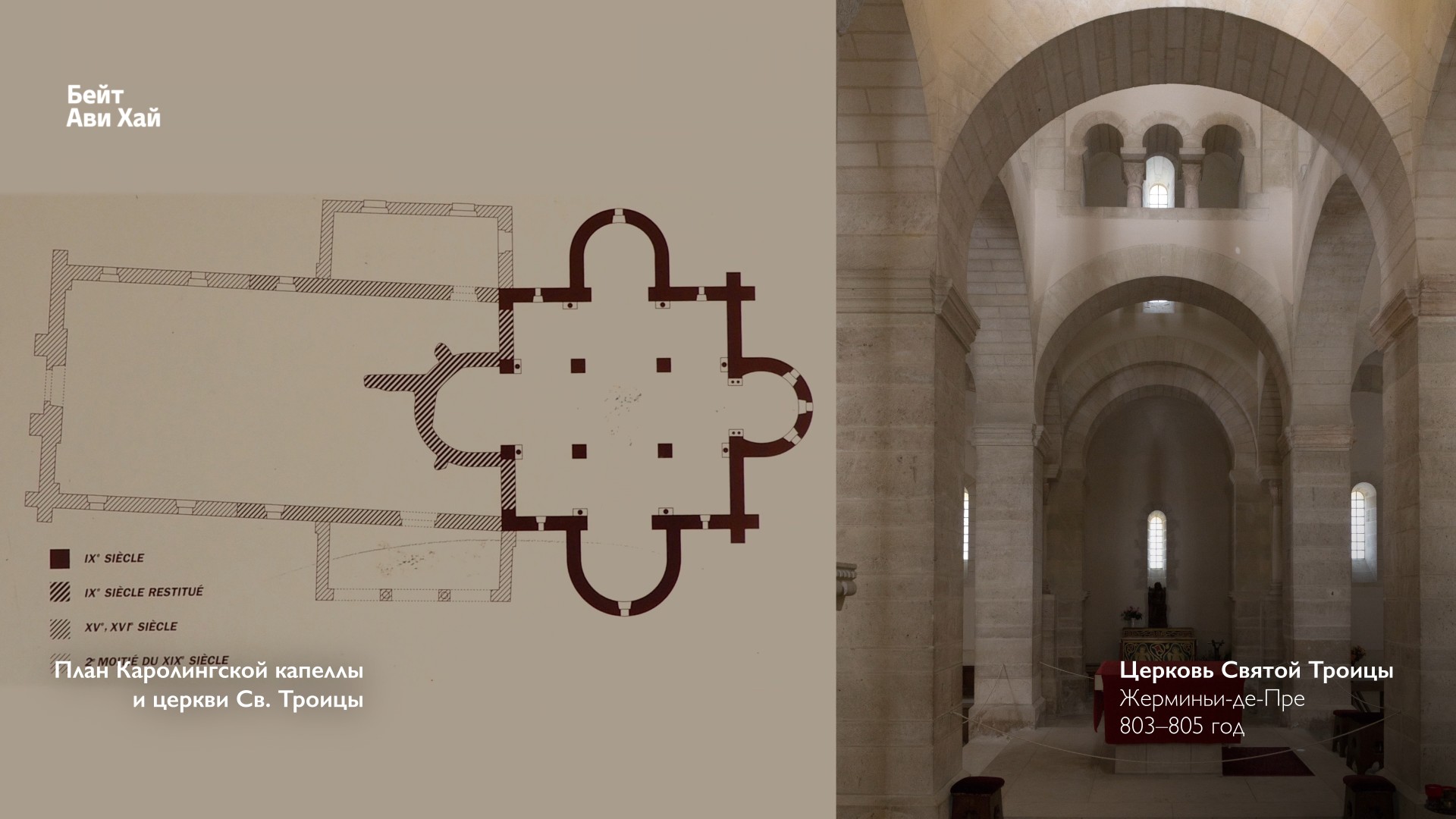

В Жерминьи-де-Пре, под Орлеаном, в небольшой церковке, жертве варварских реставраций XIX века, сохранилась древнейшая мозаика Франции, единственная в этой стране работа византийских мастеров.

На ней изображены два ангела и Ковчег Завета, описанный в книге Исход.

Мозаика тоже пострадала и от хулиганства мальчишек, которые 200 лет назад выковыривали золотую смальту, и от не всегда удачной реставрации. Но, при неизбежных потерях в стиле, она верно сохранила сюжет. Попробуем разобраться, что и зачем здесь изображено.

В VIII веке Византию сотрясал иконоборческий кризис.

Он поставил под вопрос не только формы иконопочитания, но и само развитие христианского искусства. Однако Второй Никейский Собор, он же Седьмой Вселенский, в 787 году решил вернуться к традиционным формам почитания изображений и к монументальной живописи в храмах.

Запад не понял и по многим причинам, утверждая свою политическую и религиозную независимость от Востока, решил пойти своим путем.

В 790-х годах Теодульф Орлеанский, поэт и богослов при дворе Карла Великого в так называемых «Карловых книгах» ответил на Деяния Седьмого Вселенского собора. Он довольно подробно обосновал неприятие того, что ему показалось adoratio, то есть обожествлением материальных изображений. Король франков, участвовавший в обсуждении, почувствовал сильный полемический тон и не дал книге официального хождения. Он не готов был ругаться с Востоком. Зато в собственной молельне, в поместье в Жерминьи-де-Пре, Теодульф демонстративно поместил в конце апсиды необычный образ: Ковчег Завета, охраняемый двумя херувимами и благословляемый десницей Божьей сверху.

Такая иконография уникальна: в то время главная апсида всегда украшалась антропоморфным изображением божества «во славе», maiestas на латыни, либо изображением Девы Марии с Младенцем.

А тут — предмет важный для иудеев, знакомый по ветхо и новозаветным описаниям и упоминаниям, но все же не слишком привычный в таком месте. Невежа вообще мог принять его за какой-то ящик.

Образ в Жерминьи звучал как абстракция, как полемическое богословское послание, пусть и «опубликованное» в собственном поместье. То, что Теодульф придавал ему большое значение, ясно уже из того, что он не поскупился на мозаику, искусство имперского масштаба. Несмотря на разрушение изначальной постройки, очевидно, что Теодульф ориентивровался в строительстве на Аахенскую капеллу, а та, в свою очередь, на равеннскую базилику Сан Витале.

Более того, в мозаике в Жерминьи нашли тессеры из Равенны.

Будучи большим поэтом, он сопроводил мозаику элегическими дистихами, легко читаемыми и сегодня. Вот мой перевод на русский:

Видя молельни святой здесь образ и херувимов,

Как блистает, взгляни, и с Богом завета ковчег.

Глядя на них и мольбой Вседержителя силясь коснуться,

В этой молитве своей, Теодульфа, прошу, не забудь.

Просто благочестивая формула, но и наставление: описанный в Ветхом Завете ковчег предвосхищает как саму Церковь, так и эту самую молельню, где мы вот сейчас оказались. Помолись здесь — и придешь к Богу, для этого тебе не требуется посредничество каких-либо иных изображений воплощенного Бога. Иной христианин 800 года на такую живописную формулу христианской веры мог смотреть как на заумь. Почему не изобразить, собственно, Бога?

Современник Теодульфа Эйнхард, биограф Карла Великого, тоже очень благочестивый, парой десятилетий позже наставлял своего ученика Лупа Феррьерского, как молиться распятому Христу и как именно смотреть на распятие. Средствами высокой латинской риторики он калибровал духовное зрение талантливого ученика. Но Эйнхард не отрицал изобразимость Бога как таковую, в том числе — Бога страдающего, распятого.

Для Теодульфа же только ковчег, созданный человеческими руками, но по строгим предписаниям Божества, хранимый херувимами, силами небесными есть единственное возможное в церковном пространстве свидетельство символического присутствия Бога на нашей грешной земле.

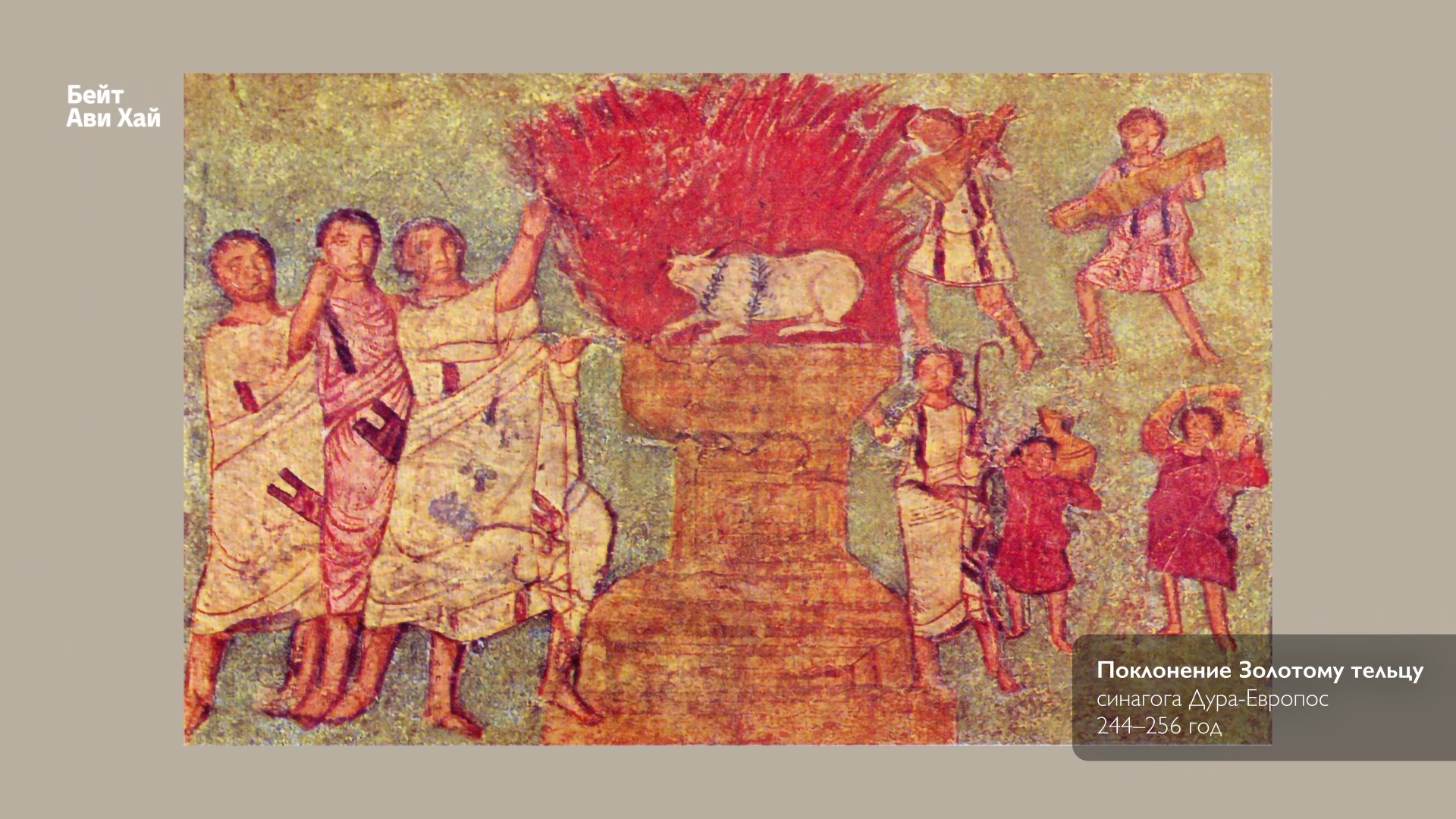

Откуда такие сомнения в эпоху, когда базилики давно украшались целыми изобразительными циклами, вспомним Рим? Дело отчасти в амбивалентности Писания, отчасти — в специфической свободе христианского искусства. В книге Исход Бог сам произносит запрет на всякое изображение всего, что на небе, на земле и под водой для поклонения в 20-й главе. Это очень важный запрет. Но и строительство святилища описывается в важных подробностях — и это несомненно, имело большое значение и для иудаизма, и для христианства. Это исключение, но важное. Более того, запрет на почитание образов и идолов, не раз повторяемый в Танахе, вовсе не стало запретом на искусство в целом. Свидетельство тому — фрески в синагоге в Дура Европос.

Авторитетные раввины, например, Раши в XI столетии, засвидетельствовали присутствие библейских сцен вроде битвы Давида и Голиафа на стенах домов богатых евреев. Очевидно, что иудеи подражали соседям-христианам, даже если вход в церковь им формально был запрещен.

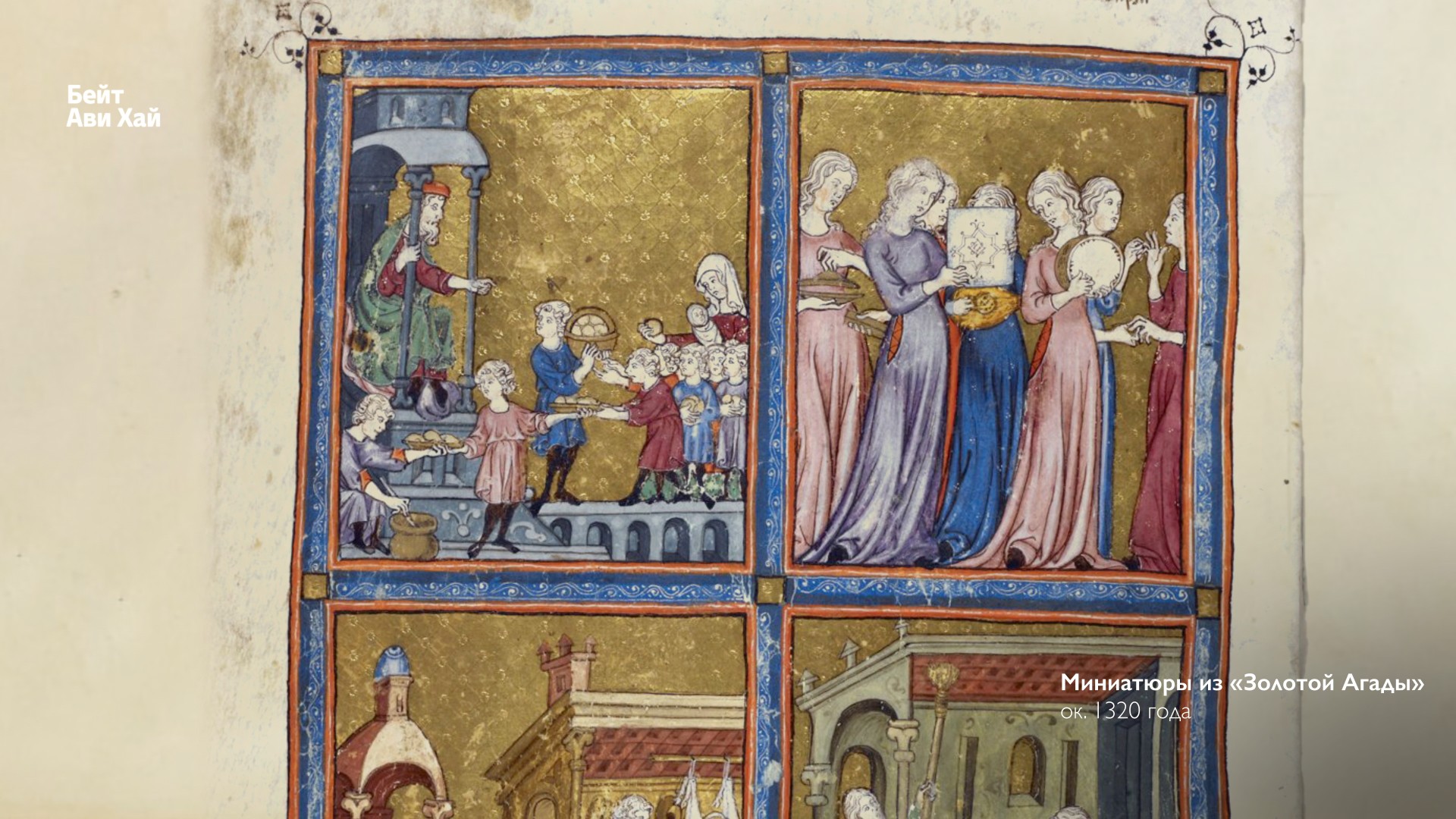

Когда в эпоху Рассеяния те или иные иудейские общины оказывались в большей степени ассимилированы окружающей культурной средой, и если эта среда не заставляла их отказываться от религии предков, то и визуальная, художественная составляющая этой религиозной враждебной, в общем-то, среды уже не выглядела в их глазах незаконной. В результате до нас дошли памятники средневековой еврейской живописи из Северной Европы, из Италии, из Испании. Например, великолепно иллюстрированные рукописи Агады.

Вернемся в Жерминьи и к нашему вопросу: почему Ковчег, а не антропоморфное изображение прославляющее божество? Икона Девы Марии, всем нам привычная и сегодня, вызывает у Теодульфа вопросы, потому что без подписи ее можно (но как???) спутать с Венерой.

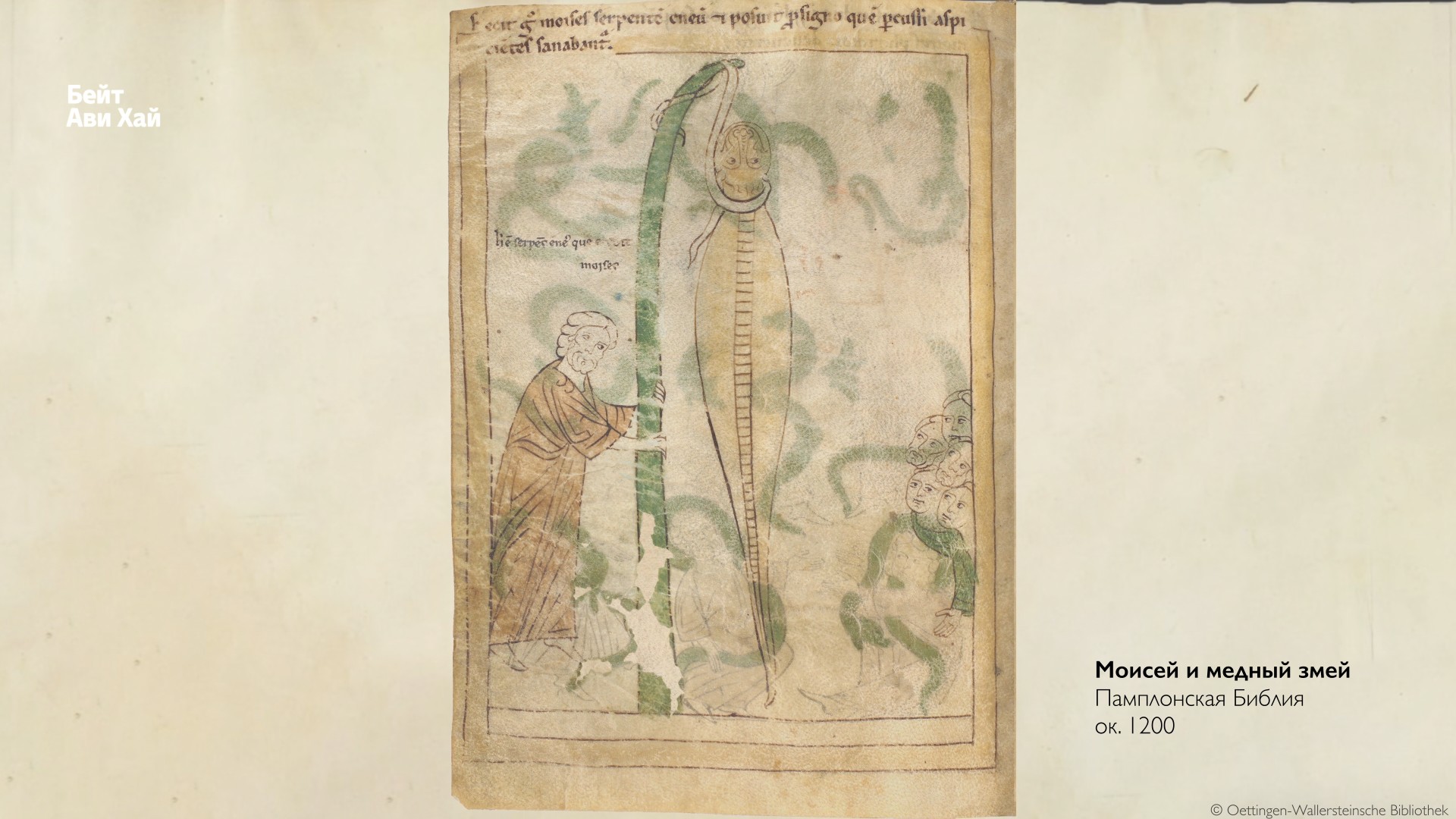

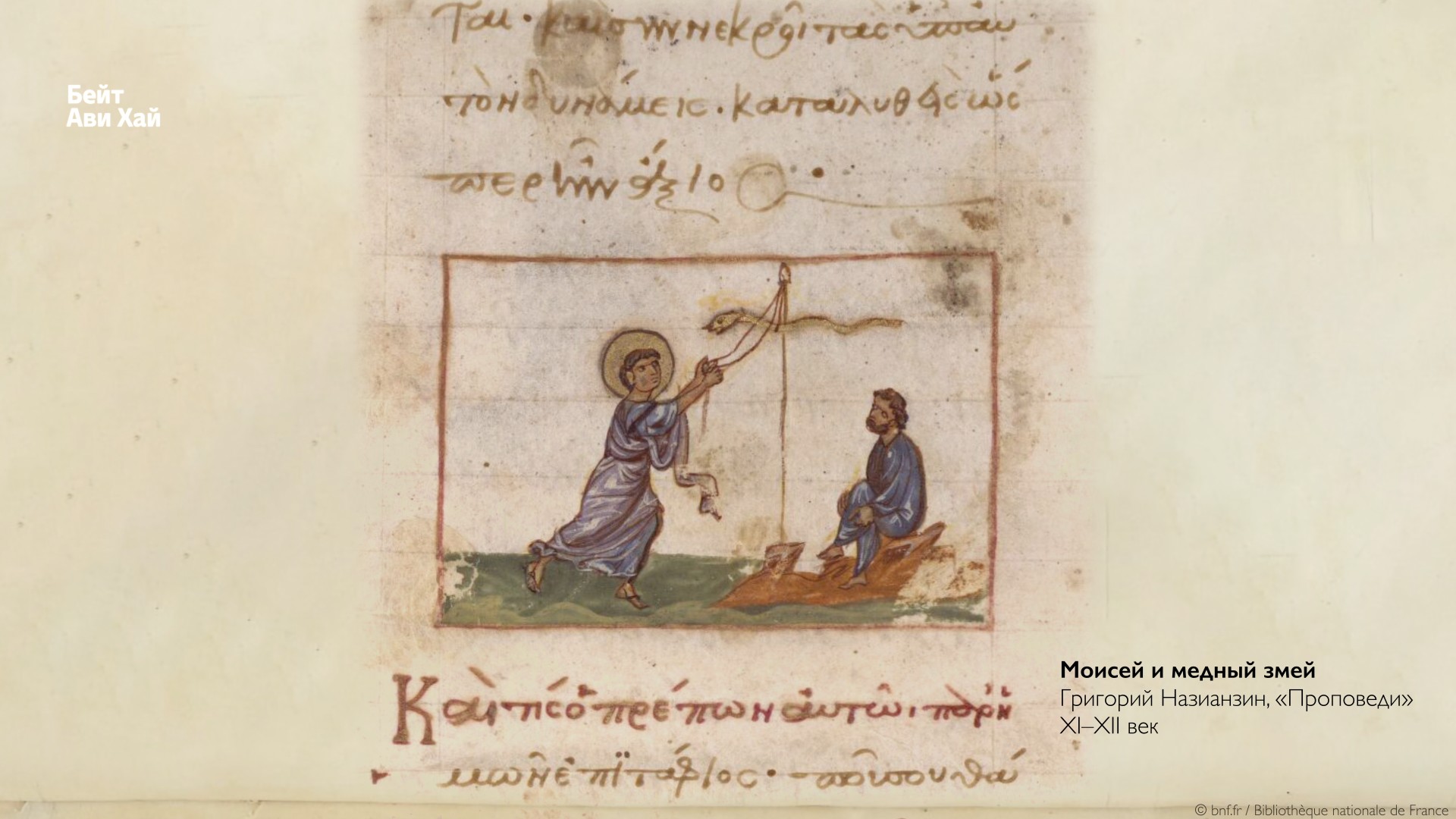

Ветхий Завет не раз выступает против кумиров и идолов, но Моисей, водя свой народ по пустыне, создает медного змея, чтобы, глядя на него с верой, исстрадавшиеся беглецы избавились от досаждавших им реальных змей. Уже Иоанн Богослов сравнивал этого спасительного медного змея с распятием.

В древней миланской базилике Сант Амброджо греческий бронзовый крест и греческого же змея, очень красивого и древнего, эллинистического, водрузили на античные колонны, стоящие посреди нефа, словно два знака, два знамени спасения.

Да, средневековое сознание называло подобные перекрестные ссылки обоих Заветов друг на друга типологией. Но скажите мне, где здесь единобожие, и где принципиальное отрицание поклонения предметам?

Теодульф эту амбивалентность понимал и, будучи внимательным, тонким читателем Писания, делал свои выводы. Он не отрицает религиозное значение взгляда верующего и настаивает: смотри, внимательно смотри, созерцай, молись. Подобную же умную связь физического зрения, духовного созерцания и молитвы предполагало и раннее христианское искусство в целом, и вдохновленная этим искусством каролингская живопись.

Экзальтированные формы иконопочитания могли раздражать и греков, и франков в 800 году, целование икон на христианском Востоке и сегодня может удивлять католиков, тем не менее украшающих свои храмы копиями рублевской «Троицы» или новыми православными иконами. Однако Боговоплощение, то есть учение о Христе как Боге и Человеке, было основой вселенского христианства.

В длительной перспективе этот догмат не мог не сказаться на сходстве в понимании теории и практики религиозного образа на разных концах христианской ойкумены. Ковчег Завета — почитаемый предмет и образ и для иудеев, и для христиан. Но для вторых это образ ученой, высоколобой веры знатока Писания, в чем-то, мы бы сегодня сказали, пижонский, в чем-то, возможно, фрондерский. Император не дал хода радикальной позиции Теодульфа. Тем не менее, известно, что и в этом поместье, в Жерминьи, уже после смерти владельца, в IX веке проводились собрания и здесь бывали государи, наследники Карла.

Я бы многое отдал за то, чтобы узнать, как они смотрели на эту замечательную и уникальную мозаику.