Взгляд на еврейское искусство в ХХ веке «поверх границ»

Добрый вечер! Я приготовила вам лекцию о еврейских художниках периода зрелого модернизма. Это 40-60-е годы XX века. Когда я занималась этим материалом, меня поразило прежде всего то, как художники в разных странах и даже в разных политических блоках решали сходные задачи, не будучи никак связанными между собой, даже не имея никакой информации друг о друге. Поэтому я назвала свою лекцию «Поверх границ» - что должно смотреться логично в проекте «идеи без границ».

Когда объявления об этой лекции появилось в интернете, я, конечно, посмотрела комментарии: кого эта тема увлекает, кого не увлекает. Увидела скептицизм по поводу самого выражения: «еврейское искусство». Кто-то написал: «Ну вот что это такое? Есть ли оно вообще? Это какая-то чепуха». Я некоторым образом разделяю этот скептицизм. Мне даже один раз пришлось написать текст на тему «Существует ли еврейское искусство?». Можно сказать, что это популярное выражение, популярный термин, но для ученого такого ясно определенного объекта в истории искусства нет. Если ученый утверждает, что какой-то объект существует, он должен знать, какие у него свойства, какие черты, где его границы. В отношении того, что называется еврейским искусством, это сделать невозможно. Кто-то скажет, что это искусство, которое делали евреи. А кто-то придет и скажет: «А бывало, что совершенно еврейские вещи, предназначенные для еврейского быта и ритуалов, делали не еврейские ремесленники и художники». Если кто-то скажет, что определяющим признаком еврейского искусства является еврейское содержание произведения, то это тем более можно подвергнуть критике. Много возражений было на этот пункт. А что ж тогда существует? О чем мы вообще говорим и будем говорить? Во-первых, мы можем говорить о самих эти спорах, доводах, разговорах, мыслительных процессах, которых немало было на эту тему – то, что называется сегодня словом «дискурс». Вот этот дискурс о еврейском искусстве существует еще с XIX века. Он может быть зафиксирован, его историю можно написать. И что самое интересное, с этим дискурсом были связаны многие произведения искусства, которые делались или для того, чтобы подкрепить представление о еврейском искусстве, или для того, чтобы показать, каким оно должно быть, или каким оно не должно быть.

Такие произведения искусства, собственно, и являются моей темой – произведения искусства, прикрепленные к этому дискурсу. Так что я не буду говорить о том, кто еврей, кто не еврей в искусстве. А буду говорить о том, что об этом когда-то говорили и какие произведения искусства создавались в связи с этим говорением (или дискурсом). Если вы согласны с такой постановкой вопроса, будем действовать дальше. То есть, как и написано на экране, я рассматриваю еврейское искусство не в контексте истории искусства, а в контексте истории идей, или интеллектуальной истории, как сейчас говорят. Когда вообще возникли разговоры о еврейском искусстве? Почему они важны для евреев? И почему, допустим, разговоры о французском искусстве не являются такими спорными и такими разветвленными? Такого дискурса о других национальных искусствах, может быть, нет. Это очень интересный вопрос.

Как я уже сказала, дискурс о еврейском искусстве начинается в XIX веке. XIX век – это время образования современных наций, национальных государств, разговоров и споров о национальной культуре. И это время, когда развивается культурная история. Культурная история – это основанное на гегелевской философии, представление о том, что общая культура развивается посредством вклада разных своеобразных национальных культур. И как определить свойства национальной культуры, во многом зависит от того, какое искусство производит эта нация, этот народ. Если сравнить национальную культуру с растением, то искусство – это ее цветок, это самая показательная, самая интересная ее часть. И вот поэтому евреям очень важно было в процессе эмансипации и своего национального самоопределения, чтобы еврейское искусство существовало. Непрерывной истории еврейских художников до эмансипации практически не было. Только после, когда у них появились равные с другими возможности, художники могли появиться. Но, то, что их не было, для враждебно настроенных к евреям философов (сам Гегель среди них) было доказательством того, что у евреев вообще нет никакого расположения к искусству и что изначально, еще из Библии идет отрицательное отношение евреев к пластике. Я вот вам вывела на экран одну из формулировок Второй заповеди: «Не делай себе кумира и никакого изображения…» И тогда это трактовалось как то, что у евреев нет вообще расположения к изобразительным искусствам. Может быть, к литературе, может быть, к поэзии, к музыке, но уж точно не к пластическим искусствам. И что им свойственен аниконизм – отказ от изобразительности (это очень важный термин применительно к еврейскому искусству, я буду к нему возвращаться).

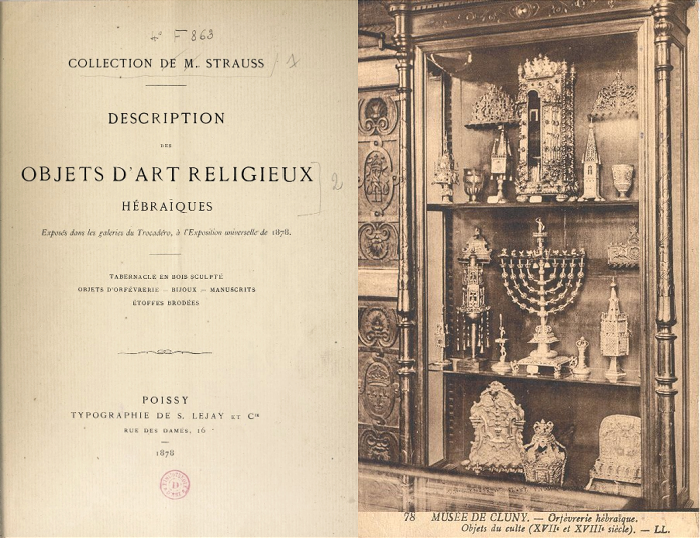

Что можно было ответить на все эти положения? Конечно же, практическим ответом на это было собирание иудаики, предметов культуры и быта, предметов, связанных с еврейскими ритуалами и создание на основе этих коллекций еврейских музеев. Эти коллекции стали появляться на всемирных выставках, где другие нации тоже представляли свое искусство и, конечно, художественное творчество.

Я сейчас не буду в это углубляться. То, что я сейчас говорю, – это только предисловие к тому, что я буду говорить о XX веке, о том, что было уже после войны. Наша тема – модернизм.

Что же такое модернизм? (Вкратце). Это такое движение, развивавшееся уже в начале XX века, которое среди прочего, наибольшее значение придает форме, а не содержанию произведения искусства. Это развитие специального отношения именно к формальным характеристикам искусства, которое в конечном итоге приводит к абстракции. И поэтому из всех характерных ответов на вопрос: что такое еврейское искусство? что там важно – еврейский художник, содержание или форма? – для модернизма особенно важна форма. И поэтому появляются такие концепции, что еврейское искусство тоже должно выявить свой характер именно в форме. Примером такого теоретизирования по поводу еврейского искусства является известная статья Иссахара-Бер Рыбака и Бориса Аронсона «Пути еврейской живописи», которую Гриша Казовский перевел на русский язык. Они прямо пишут, что форма всегда национальна. Как это может быть? Просто человек по природе своей иначе не может выражаться, как изнутри своей национальной сущности, что бы он ни рисовал. Форма национальна, и желательно, она должна быть абстрактна. Чем формальнее и абстрактнее, тем национальнее. И поэтому быть еврейским художником – значит следовать современнейшим течениям в искусстве, как Шагал. Или следовать каким-то фольклорным произведениям, где бессознательным путем эти формальные характеристики выражались. И, как они писали, «евреи должны найти средство выражения своей расы». Вот это слово «раса» тогда широко употреблялось, и не только в отношении еврейского искусства. Оно вообще было распространено в теории искусства начала XX века. И это сыграло злую шутку с евреями, как мы увидим из ситуации, которая сложилась вокруг так называемой Парижской школы. Это последнее, что я хочу вам показать в порядке предисловия.

Париж в 20-30-е годы, где на Монпарнасе жили художники эмигранты, в основном евреи – это именно то место, где стали задумываться, не является ли модернизм (такие течения, как кубизм, экспрессионизм, популярные в этой среде) каким-то свойством еврейской расы. Почему эти художники, работающие в Париже, – не французские художники? Французские художники – это хорошие люди, которые следуют классическим стандартам, эстетике, идущей от греков. А в модернизме все как-то не так. Они разрушают форму. И не связано ли это все с аниконизмом, с врожденной расовой особенностью евреев, их неумением, неспособностью к пластической форме? Очень важно, кто это пишет. Если пишет еврей, то он прославляет аниконизм и это разрушение формы. Он считает, что евреи – самые крутые модернисты и есть. А если это пишет не еврей, и тем более – консерватор в эстетическом смысле, то этот же дискурс превращается в диффамацию и в требование убрать со сцены этих «чужих», «других» по своей расовой ментальности, не чувствующих пластики художников. Это не французская школа, это Парижская школа, как утверждал в одной из своих статей известный тогда критик. Ну и, как вы понимаете, на той же самой теории основана и идея «дегенеративного искусства». Эта концепция и эта выставка вам известны. Она представляет модернизм в искусстве как еврейский заговор против эстетики.

Это было предисловие. Теперь моя цель – разобраться, как в этой ситуации должны были поступать и действовать художники после войны, и после того, как расовые теории привели к уничтожению миллионов евреев. И вот тут мы перенесемся из Европы в Нью-Йорк. Тут, собственно, и начинается история, которую я хочу вам рассказать.

В Европе – полный шок и практически никакого движения в плане еврейского искусства не происходит. Появляются, может быть, какие-то выставки, объединения. Еврейские художники хотят быть вместе и, может, выставляться вместе. Но никаких новых идей по поводу нового искусства не возникает. И вообще, сама идея объединяться по национальному признаку настолько скомпрометирована, что стала совершенно маргинальной на очень долгое время. И что же? Как быть? Чем ответить на гитлеровскую пропаганду и катастрофу, частью которой стало отрицание самой возможности существования евреев, и, следовательно, уничтожение их культуры? Как мы уже говорили одним из типичных ответов на отрицание ценности евреев как нации, были еврейские коллекции и музеи, которые консолидировали вещественные доказательства того, что у евреев есть искусство, художественная жизнь и свое художественное производство. И вот что-то похожее происходит в Нью-Йорке. В 1944 году (не случайно, я думаю) Еврейская теологическая семинария получает в дар большое здание на Пятой авеню. Я думаю, что многие из вас его посещали, сегодня это важный художественный центр в Нью-Йорке.

.png)

Но мы говорим про 1944 год, это самое время шока, когда люди не знают, что будет дальше, что делать. И вот уже они начинают думать о том, что должен представить Еврейский музей, как он должен представить еврейское искусство и показать, что евреи все-таки существуют и существуют как художественная нация. И сразу мысли пошли в двух направлениях, возникла полемика: что же должен репрезентировать музей – старую традицию или новое искусство? А если новое искусство, то какое? Ну конечно, было желание показать старую традицию. И более того, спасти то, что можно было спасти из разрушенного в Европе. Спасти ритуальные объекты, если где-то что-то можно найти среди разрушенных синагог. Вот эти ритуальные объекты, иудаику вы видите в экспозиции Еврейского музея, – как она представлена сегодня. И это одна сторона дела. Она была очевидной. Это было совершенно необходимым импульсом.

А с другой стороны, искусствоведы (например, Мейер Шапиро, искусствовед еврейского происхождения) говорили, что задачей Еврейского музея должна быть одновременно и поддержка живых художников. То есть тех художников, которые сейчас делают еврейское искусство, нужно поддерживать, у них надо покупать работы. И эти работы должны быть в музее представлены. Но какие работы? Кто является еврейским художником? Как определить, кто еврейский художник, а кто не еврейский? Вот тут, конечно, была большая проблема - именно потому, что после катастрофы прежнее «расовое» определение - кто является еврейским художником, а кто нет было больше невозможно. И сами художники чурались всякой возможности, что их запишут и выставят в еврейском музее.

Барнетт Ньюман, художник, о котором я сейчас буду говорить больше всего, устроил скандал, когда поставили вопрос о том, что его выставят в Еврейском музее как «художника-еврея» – чего ему совсем не хотелось. Он один из тех, кто представлен на этой групповой фотографии, озаглавленной «Нью-Йоркская школа». Что такое Нью-Йоркская школа? Это те художники, которые в 1940-е годы стали представителями нового течения абстрактного экспрессионизма. Это абстрактное искусство, но другое, не такое, каким оно было в Европе. И в этой группе было несколько художников-евреев. О еврейском элементе в этой Нью-Йоркской школе, где все влияли на всех, очень много говорят. Концепт еврейского искусства их, однако не привлекал как что-то отдельное. Адольф Готлиб, например, говорил в интервью: «Я думаю, что искусство интернационально и должно преодолевать любые расовые, этнические, религиозные или национальные границы». То есть еврейское искусство как таковое не представляется в этот момент возможным. Все они были евреями, но их еврейство оставалось личным и частным делом, которое к искусству, его содержанию или форме не имело никакого отношения поначалу.

Но в то же время, произошедшее в мире с евреями, задело их и как художников, и привело в пределе к отмене содержания и формы вообще. И вот что говорит Барнетт Ньюман об этом времени: «Мир был в руинах и кризисе… И уже было невозможно писать цветы, лежащих обнаженных и скрипки. Абстрактный мир неорганизованных образов и форм, цветовых отношений, ощущений тоже был – не то. Было неясно, с моральной точки зрения, что вообще стоило сделать предметом живописи. Так что мы фактически начали, так сказать, с нуля, как будто живопись не только умерла, но и никогда не существовала». Разумеется, это его «мы» – условное. Он говорит о себе. Ему хочется думать, что все идут за ним в этом фарватере. Он как бы обнулил искусство утверждением что все, что делалось до сих пор, включая абстракцию, больше делать невозможно. На что это похоже, с чем это можно связать? Больше всего – на написанное через несколько лет после этих событий в одной из статей Теодора Адорно: «Писать стихи после Аушвица – это варварство». То есть и тот, и другой запрещают то искусство, которое было раньше, искусство гедонистическое, искусство, которое пленяет своей красотой, вдохновляет лирическим чувством. Все это больше невозможно, как игнорирование того, что произошло, и тем самым оскорбление памяти. На что еще похож этот запрет? Я хочу сказать, что обе эти реакции – ответ на то, что было актуально и трагично для всех вообще людей. Но в обеих этих реакциях есть ясный еврейский элемент: радикализм отрицания искусства, его обнуления, решительный отказ от него. И это уже имеет отношение к аниконизму, то есть, Второй заповеди. До сих пор мы видели аниконизм в очень специальной интерпретации, которая идет от Гегеля: там она трактуется как зловредный врожденный «код», причина специальной неспособности евреев к творчеству.

Но есть и другая интерпретация, которая в еврейской традиции приветствовалась. Это интерпретация, которую дал Второй заповеди Кант, который был вообще-то против евреев, кроме одного этого момента. Он считал Вторую заповедь выдающимся примером «возвышенного» и писал следующее: «Быть может, в иудейской книге законов нет ничего более возвышенного, чем заповедь: „Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе, вверху, и что на земле, внизу, и что в воде, ниже земли, и т.д.“. Одна эта заповедь может объяснить энтузиазм, который еврейский народ в эпоху развития своей нравственной культуры испытывал к своей религии, когда он сравнивал себя с другими народами. Этим может быть объяснена и гордость, внушаемая магометанством». То есть Вторая заповедь – это что-то, что вызывает гордость, энтузиазм. Это такие эмоции, может, единственные, которые могли противостоять тому чувству, которое было растворено в воздухе в 1944 году, когда Ханна Арендт написала: «Самое ужасное, что нацизм сделал евреям, он породил в них ощущение, что они не существуют». Сомнение в возможности собственного существования. И вот тут – гордость, энтузиазм в отношении своей сущности. Поэтому мне кажется, что отказ от искусства в таком кантовском плане, вызывающий такие эмоции, – это то, что нужно взвесить: не было ли этого в мыслях Ньюмана? А что оно было, мы знаем, потому что он писал о чем-то подобном. У него есть эссе, которое называется «Возвышенное сегодня». Чтобы перейти к этому эссе, я хочу поговорить о том, что такое «возвышенное».

Возвышенное – это эстетическая категория, противоположная прекрасному. Мы знаем, что искусство может быть прекрасным, оно может порождать такие сладкие, приятные ощущения. А есть эмоция возвышенная – это не совсем приятная эмоция. Это то, что выводит нас из равновесия. Первым, кто сказал о возвышенном, был греческий писатель известный как Псевдо-Лонгин. Для него возвышенное – это стиль. В качестве примера возвышенного стиля он приводит первые стихи Библии. Не удивляйтесь. Это первое упоминание в классических греческих текстах именно Библии. Поэтому его долго считали евреем. А уже в какой-то более новой эстетике к возвышенному относятся по-другому. Эдмунд Бёрк (классическая концепция) пишет, что чувство возвышенного порождается огромными предметами. Это было очень популярно в эпоху романтизма. Вот две романтические картины, которые связаны с этим пониманием возвышенного. Это что-то огромное: горы, какие-то мировые катастрофы. Все это вызывает чувство возвышенного, потому что нас так волнует – и в то же время мы в безопасности. А у Канта – совершенно другой подход к возвышенному. Он пишет, что нет возвышенных предметов, есть возвышенные чувства, ощущения. И что такое эти чувства? Что мы чувствуем в присутствии таких огромных предметов? Как ни странно, мы чувствуем себя не маленькими, а наоборот, испытываем гордость. Почему? Наше чувственное воображение не может охватить эти предметы, мы не можем вообразить бесконечность. А вот наша духовная способность – интеллект – легко это делает математически. И вот когда мы видим что-то, что выходит за пределы нашего воображения, вначале это неприятно, а потом мы понимаем, что это несоответствие воображения и разума, превосходство духовной способности над материальной, выражает наше назначение в мире, то что отличает нас от всего другого. Цитата: «Чувство возвышенного в природе есть уважение к нашему собственному назначению». Поэтому мы чувствует гордость вблизи таких предметов. Это парадокс, потому что это сообщение нельзя «увидеть» в предметах, которые перед нами. Это приходит к нам неожиданно как будто из трансцендентного источника. Тут есть какое-то соотношение с Абсолютом, в этом ощущении. Механизм возвышенного – именно преодоление чувственного зрения и переход к трансцендентному энтузиазму. Поэтому Кант говорит, что нет более возвышенного, чем Вторая заповедь. Что это такое? Это отказ от зрительного восприятия и удовольствия в пользу какого-то этического сознания, которое при даровании заповедей появилось у евреев. Евреи очень полюбили это кантовское представление. И Гейне писал, что, отказавшись от пластического искусства, которое окружало евреев везде, в Египте, в Греции и где они были, они получили в дар что-то другое – абсолютно духовную силу, моральное сознание, которое и есть еврейское искусство, изобретенное Моисеем.

Барнетт Ньюман, который обладал и философским, и еврейским образованием, пишет в эссе «Возвышенное сегодня», что вся история европейского искусства построена на греческом совершенстве, всегда к попытке сделать что-то возвышенное примешивалась вот это греческое формальное представление. А сегодня мы в Америке, в стороне от Европы можем отбросить это и подойти к возвышенному, построить, как он пишет нематериальные «соборы из наших собственных чувств». Конечно же, тут его вела мысль о том, что можно воплотить возвышенный отказ от изображения в материальном объекте, в художественном предмете. Но как это сделать? Все, что делает художник, живописец, несет в себе так или иначе элементы изображения, даже абстрактная живопись. Допустим, Мондриан пришел к своим квадратикам путем абстрагирования от реальных предметов, деревьев. Сюрреалисты в своих «закорючках» изображали внутренний мир человека, его сны и всякое такое. Как изгнать изображение из абстрактной живописи? И вот у Ньюмена появляется понятие «идеографическая картина». Перед вами листок – или, по сути, каталог выставки «Идеографическая картины». Он курировал эту выставку, составил каталог, выставил кое-что свое. И он движется последовательно к тому, чтобы найти возможность сделать предметы чистого аниконизма и вызвать этим чувство возвышенного у зрителя. Как он движется в этом направлении? Я могу вам показать его опусы того времени – «Пустота», «Момент творения», «Творение», «Начало». Названия говорят о том, что он идет в сторону такого момента, когда еще ничего не было, изображать было нечего. Самый первый момент творения. Но что означают все эти круги и пятна? Над этим очень много ломали голову различные ученые.

Давайте посмотрим хотя бы на одну вещь внимательно. Она называется «Языческая пустота». Почему языческая, никто специально не разобрался. Что такое пустота? Естественно, когда мы говорим о пустоте в начале творения, это не физическая пустота, не вакуум, а это метафизическая пустота. Это то, о чем написано во втором стихе Библии: «Земля же была безвидна и пуста (тоху ва-воху), и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Что мы видим из этого? Можем ли мы что-то увидеть из этой строчки Библии? Ну, может быть «над водою», что-то зелено-синее, такая подкладка. Может быть, это. А где тогда все остальное? И надо ли нам искать все остальное? Все остальное, видимо, находится, если мы на эту строчку Библии смотрим не буквально, а уже в свете комментария. Потому что у евреев есть очень длинная традиция комментариев на первые стихи Библии. Это комментарии в каббалистической традиции. И вот, согласно каббале, откуда появляется эта пустота? Что это вообще такое? Это то пространство, которое божественная субстанция, которая раньше заполняла все, освобождает для того, чтобы там можно было создать мир – путем сжатия (цимцум) божественного. Появляется место свободное от божественной субстанции. Каково оно эта стихия пустоты, в которой создан мир? Точно это не доброе начало, потому что божественное из него ушло. Там какие-то божественные искры остаются, но оно – место зла, традиция поселяет ангела смерти и злых демонов в тоху ва-воху. Видимо, черный диск в короне огня в картине – это сжимающаяся субстанция, которая освобождает вот эту белую кляксу – белое какое-то неоформленное пространство, которое там еще шевелится и в котором возникнет наш мир. А в центре видно красную точку. Говорят, что это «йод» – первая буква, то есть самая маленькая буква алфавита, из которой все дальше возникнет. Что дальше происходит? Вот в этой картине «Творение. Прорыв» мы уже как будто отдалились и видим этот черный диск немножко издали – уже стало больше этого белого тоху ва-воху . Мы видим его как будто через какие-то там деревья. Тут есть намек на райский сад, на происхождение добра и зла. Очень важно, что все эти комментарии на творение с самого начала уже пронизаны этической мыслью – вопросом откуда берется в мире зло. А это (теодицея) страшно важно в тот исторический момент, про который мы говорим.

Ну вот еще «Начало». Тут лучи, которые спускаются. Для них тоже есть каббалистическое истолкование: после сжатия в тоху ва-воху спускаются лучи божественного света. И вот вы видите, что вроде бы все логично. Но, с другой стороны, эта серия картин все-таки иллюстративна. Здесь остается изобразительный момент. Ну не освободился Ньюман от заразы изобразительного. И он это тоже понимал. И дальше мы видим следующее. К совершенно новому представлению, к новому типу картин он пришел по наитию. Как он рассказывал потом, он взял в один прекрасный день холст, проложил посередине него пластырь такой, то есть полосу пластыря. Вокруг нее все закрасил ровно-ровно коричневым. А потом по полосе пластыря прокрасил оранжевую полосу. И долго смотрел на то, что у него получилось. Долго – это несколько месяцев. Он не мог понять, что сделал. Но сказал, потом, что он точно понял в этот момент: он разорвал свою связь с изображением какой-либо реальности окончательно. И что же осталось? Конечно, тут есть какая-то связь с тем, что он делал раньше, с лучами хотя бы. Но там была какая-то история, какая-то драма, какое-то происшествие. И вот это чувство времени, это чувство пространства, чувство какого-то происшествия совершенно ушло из той формулы, которую он нашел в этой картине, которая стала по-настоящему аниконической, то есть чистой формой без означаемого. Название он ей дал только потом, когда ее надо было выставлять. И сейчас она называется Onement I. Но это не ее первоначальное название. Вначале он назвал ее Atonement I. Просто потом убрал первые две буквы. Так что значит это слово – Atonement? Примирение. Если считать, что в этой своей картине Ньюман нашел формулу аниконического предмета и вот это чувство возвышенного, которое для него являлось прямой связью с Абсолютом, то название, мне кажется, очень подходящее. Но должна вам сказать еще, что Судный день (Йом-Кипур) по-английски называется The Day of Atonement. То есть что он вкладывал в это название? Если знать литургию на Йом-Кипур, там есть какие-то части повествования о происхождении и сотворении мира, о происхождении зла. И в общем, этот день – день единения с Богом и поминовения мертвых, Кроме того, дальше Ньюман все время возвращается к этой формуле (вертикальная полоса на ровной поверхности) в разном цвете, в разных форматах. И всегда эти названия его работ говорят о связи с Абсолютом – но на языке еврейской мифологии: например, «Авраам», «Завет», «Трон [Всевышнего]».

Он делал выставки в разных галереях. Выставки свои, а также участвовал в совместных выставках с художниками этого направления. Все понимали, что в присутствии этих картин можно только находиться. Нужно присутствовать рядом с ними. Но невозможно их понять. Там нет ничего зашифрованного. Надо просто находиться рядом с ними, как говорил Ньюман. Он как-то раз съездил в отдаленную местность Огайо. Там были индейские курганы, большие и таинственные, которые действительно вызывали чувство возвышенного. И когда он был там, он потом рассказывал: «Вот это то чувство, которое я хочу, чтобы человек испытывал рядом с моими картинами». А какое это чувство? Согласно Ньюмену «Я здесь, я есть». Это буквально кантовское «возвышенное». Ты видишь какой-то большой предмет, а чувствуешь гордость за самого себя и ощущение: «Я существую». И ввиду той катастрофы, о которой писала Ханна Арендт (что нацизм ударил по евреям тем, что он отнял у них чувство собственного существования), это был очень адекватный ответ на это все.

Картины Ньюмана очень большого размера. Это моя любимая вещь. Она 5 метров в длину. Находится в Голландии. Мы часто видим на фотографиях (в качестве репродукций) человека рядом с картиной. И одна картина без человека «не играет».

Вопрос, который возникает часто у исследователей: что-то не складывается. С одной стороны, современное искусство, минимализм. Это явно минимализм. Но, с другой стороны, какая-то каббала. Один из самых известных исследователей модернизма Ив-Ален Буа, когда не так давно у Ньюмана был юбилей, написал статью о разных интерпретациях его картин и о каббалистических концепциях он написал очень решительно, что нет шансов, что такой человек, как Ньюман, интересовался каким-то «сектантством». Что я хочу сказать против этого? Против законодателя мод? В то самое время, когда Ньюман делает эти работы, выходит второе издание «Основных течений в еврейской мистике» Гершома Шолема. Эта книга (которая была у Ньюмена в личной библиотеке) поставила каббалу в совершенно в иной контекст, не в контекст религии и магии, а в контекст истории философии. Это тоже интеллектуальная история. И более того, то, что Шолем написал о еврейской мистике, после войны вызвало очень большой интерес именно у современных политиков, идеологов, философов. Как писала Ханна Арендт в вышедшей тогда же рецензии на книгу Шолема: «Вы нашли активный политический элемент еврейской истории и впервые объяснили, какую роль сыграли евреи в формировании современного человека». Почему, как? Потому что, как писал Шолем, по учению рабби Ицхака Лурия для того чтобы исправить мир… (А вы помните, что тоху ва-воху и божественная субстанция в нашем мире присутствуют в каких-то неправильных долях?). Так вот, чтобы это исправить, нужны активные усилия человека. В результате это вызвало развитие неортодоксальных, противоположных ортодоксальной религии, общественно-религиозных движений, которые были очень политически активны. Это саббатианство, это франкизм. Он сравнивает их действия с Французской революцией, что и во времени параллельно. Это совсем другое представление о еврейской идентичности. Не тот еврей, который сидит и тачает сапоги в избушке, не тот, кто страдает от погромов, а еврей, который активно мыслит и занимается активно политикой.

Параллельно Харольд Розенберг пишет о книге Мартина Бубера, о его хасидских притчах. И тоже пишет, что там можно видеть зачатки современных философских течений – таких, как экзистенциализм. То есть еврейская мистика становится в глазах интеллигенции чем-то очень-очень современным. И что это развитие идей и в философии, и в искусстве значит для еврейских музеев? Деятели Еврейского музея в Нью-Йорке берут крен в сторону современных течений. Причем неважно, производят эти картины евреи или не евреи. Вот выставка «Нью-Йоркская школа. Второе поколение». Там было много не евреев. Не важна национальность художников, важна современность. Идея еврейского искусства связывается теперь с абстракцией, с отречением от прежних форм и сознательной редукцией художественных средств, так что все современные авангардные течения имеют в себе какой-то еврейский идеологический элемент. И Еврейский музей становится площадкой для таких течений. В предисловии к каталогу «Второе поколение» Лео Штейнберг писал: «Еврейский народ и современное искусство схожи в том, что и тот, и другое оказались способны отречься от всего, что остальным казалось совершенно необходимым для выживания. Евреи сохранились как абстрактная нация, доказав – как и современное искусство, в свою очередь, – что можно спокойно жить без очень и очень многого. Я бы добавил к этому, что иудейская религиозная практика замечательна тем, насколько в ней доминирует самоосуществление и отсутствует намерение репрезентировать некоторое внешнее содержание». Интересно, что в этом пассаже он как бы описывает путь Ньюмана к его «идеографической картине». Отказ, Вторая заповедь тут, конечно, играют важную роль. Абстрактная нация, которая отреклась от всего. Главным образом она отреклась от изображений.

Далее тот же самый Харольд Розенберг очень интересно развивает эту идею через 10 лет, когда в Еврейском же музее возникает конференция на тему «Существует ли еврейское искусство?». Он начинает свою статью словами: «Сначала они делают Еврейский музей, а затем спрашивают: существует ли еврейское искусство?» И он разбирает все возможные концепции того, что такое еврейское искусство. Художник ли, тема ли, иудаика, ремесло, что-то там еще… И в конце концов отрицает все материальное и обсуждает Вторую заповедь. «Что касается Второй заповеди, у меня есть своя собственная идея о том, почему Библия отрицает скульптуру, живопись и тому подобное. Когда ты находишься в мире чудес, произведений человеческих рук, это отвлекает тебя от главного. В пейзаже Ветхого завета все, что угодно (одежда, рогатка, ослиная челюсть) или кто угодно (пастушок или наложница), может начать искриться смыслом и войти в коллективную память. … Таким образом, Библия повествует нам об “искусстве” особого рода, которое мы можем оценить только сейчас: к нему относятся плащ Иосифа, Валаамова ослица, неопалимая купина, жезл Аарона». То есть он еврейскую мифологию, Библию, Ветхий завет считает искусством особого рода. Опять это вот нематериальное еврейское искусство возникает. То, что было у Гейне, у других представителей еврейской мысли после Канта. Он претворяет это в какую-то свою форму. А дальше очень интересно. Розенберг пишет: «В наше время, когда развивается новое художественное мышление, направленное против искусства, мы можем утверждать, что у евреев искусство всегда существовало именно постольку, поскольку произведений как таковых не было». Что он имеет в виду? Какие новые течения, направленные «против искусства»? («Антиискусством» он называет это дальше). О чем он говорит? О новом тогда концептуальном искусстве, искусстве без материальных произведений. Так нематериальное искусство было у евреев всегда! Вот такое вот он делает открытие, что евреи – это стихийные концептуалисты.

В том, что касается Америки, мы пришли к концептуализму, к 1960-м годам. А теперь заглянем в залы, перед которыми мы находимся, где висят работы Анатолия Каплана тех же в 60-х годов. За ним, конечно целая традиция, – традиция художников, изучавших еврейскую жизнь штетла в бывшей черте оседлости– таких как Соломон Юдовин – только и от этой традиции к тому времени осталось мало. Что я хочу сказать этим переходом? Могло ли какое-либо разнообразие дискурса о еврейском искусстве, борьба или хотя бы дихотомия концепций (сохранение традиций или современность? Отказ от искусства или мета-абстракция?) возникнуть в России после того, как вся еврейская культура подверглась полному разгрому? Еврейскому искусству осталось одно прибежище - графика. Каплан, может быть, был единственным официальным художником, которому разрешалось разрабатывать все эти темы. Ну, может, не единственным, но самым известным. В то же время появляются и художники совсем другого плана. В 60-е годы появляются художники-модернисты, их немного, и они художники неофициальные. И вот в кругу неофициальных художников в Москве в конце 50-х—60-е годы стали возникать точно такие же дилеммы и такие же разговоры. Хотя никто не мог знать, что происходило в области еврейского искусства в Америке.

Первый художник, которого я вам хочу показать – это Илья Кабаков. Вот эту картину «Следующая остановка – Тараканово» вы можете видеть в оригинале на выставке в Тель-Авиве (она не ранняя, это начало 1980х). Сейчас там огромная его выставка, в которой нет никакого намека на связь Кабакова с еврейским искусством. И все же. В этом кругу неофициальных художников было много евреев, но только два-три человека, думали о том, чтобы произвести какую-то формулу еврейского искусства, и одним из них был Кабаков. Почему мы об этом ничего не знаем? Потому что он вскоре оставил это и перешел совершенно к другим способам самовыражения. Тут нужна небольшая биографическая справка. Он родился в 1933 году в Днепре. Детство свое провел в эвакуации, в скитаниях. Жизнь его была очень нерадостной в детстве и в юности. И об этом он рассказал в подробностях, но не как о своей жизни, а как о жизни своей матери. У него есть такая инсталляция «Альбом моей матери». О каких-то аспектах своего еврейства он никогда не говорил до эмиграции. А в эмиграции он уже в 90-е годы дал несколько интервью, а вернее дал зафиксировать и издать разговоры с критиками, в которых эта тема возникает. В этих разговорах с Гройсом и Михаилом Эпштейном он вскользь описывает свои скитания в эвакуации и антисемитскую среду, которая его окружала. И говорит о том, что его подавляющим самоощущением было ощущение, что «я вообще не существую и не могу существовать» (цитирую по памяти). Когда я это прочла, меня так поразило совпадение с тем, что писала Ханна Арендт о психологических последствиях катастрофы – просто как из учебника. И еще у него была такая метафора: «Мне все время казалось, что на меня движется огромный поезд, готовый меня раздавить». (Вот этот «поезд», который раздавит человека как таракана и выплыл из подсознания в работе, которая теперь находится на выставке). Ну вот что же было делать человеку в такой ситуации, с таким самоощущением? Психотерапии не было. И он нашел для себя удивительное терапевтическое средство. Он придумал для себя фигуру еврейского художника, у которого он будет учиться и станет еврейским художником. Такого художника тоже не было. Он его придумал. И стал действовать так, как эти художники действовали бы. Он знал об этом из рассказов художников старшего поколения: вместе с Булатовым они ходили к Фальку. Фальк мог что-то рассказать. Что-то было понятно это из самих произведений. Он знал о еврейском театре. Он хотел эту культуру восстановить. Он ездил зарисовывать местечки в Молдавию, где они еще сохранились и привозил оттуда рисунки. Есть репродукции, которые очень напоминают зарисовки, которые делали художники начала XX века, деятели «еврейского Возрождения», участвовавшие в этнографических экспедициях. Ездил, зарисовывал. И в конце концов иллюстрировал книги, что было основной профессией еврейских художников в советское время, и чувствовал себя переполненным счастьем, оттого что он может это делать. Его дипломной работой в институте были иллюстрации к «Блуждающим звездам» Шолом Алейхема. А вот его книжка «Ося и его друзья» 1956 года, домик на обложке. Ну точно Витебск Юдовина. Это не недостаток. Он очень хотел этого. Он очень хотел быть на них похожим. Потом он стал работать над картиной в этом духе. И эта картина представляла собой улицу села с комедиантами – что-то между Фальком и Пикассо. Не получилось. Он пишет подробно в воспоминаниях, что эта картина не получилась. Да и все время подражать кому-то – это, видимо, был не самый продуктивный путь. И он это оставил, и перешел к другим приемам и метафорам и к другим путям самоосуществления. Вот на этом закончился еврейский Кабаков.

Но в эти годы начался другой еврейский художник – Михаил Гробман. И тут совершенно другая история. Вот его монотипия 1959 года. Называется она «Черный квадрат». Вы видите черный квадрат? Вот он: он не сам по себе там существует, он плавает в «пустоте», напоминающей хаос. И там еще возникает какой-то диск или светило. Гробман не видел ранних работ Ньюмена, основанных на каббале. Он явно имел в виду «Черный квадрат» Малевича. Может быть есть какая-то связь между каббалой и Малевичем? Мы ее найдем, если почитать тексты Малевича, например, книжку «Бог не скинут». Все эти тексты были в распоряжении художников. Все это они покупали из-под полы на черном рынке, или у букинистов.

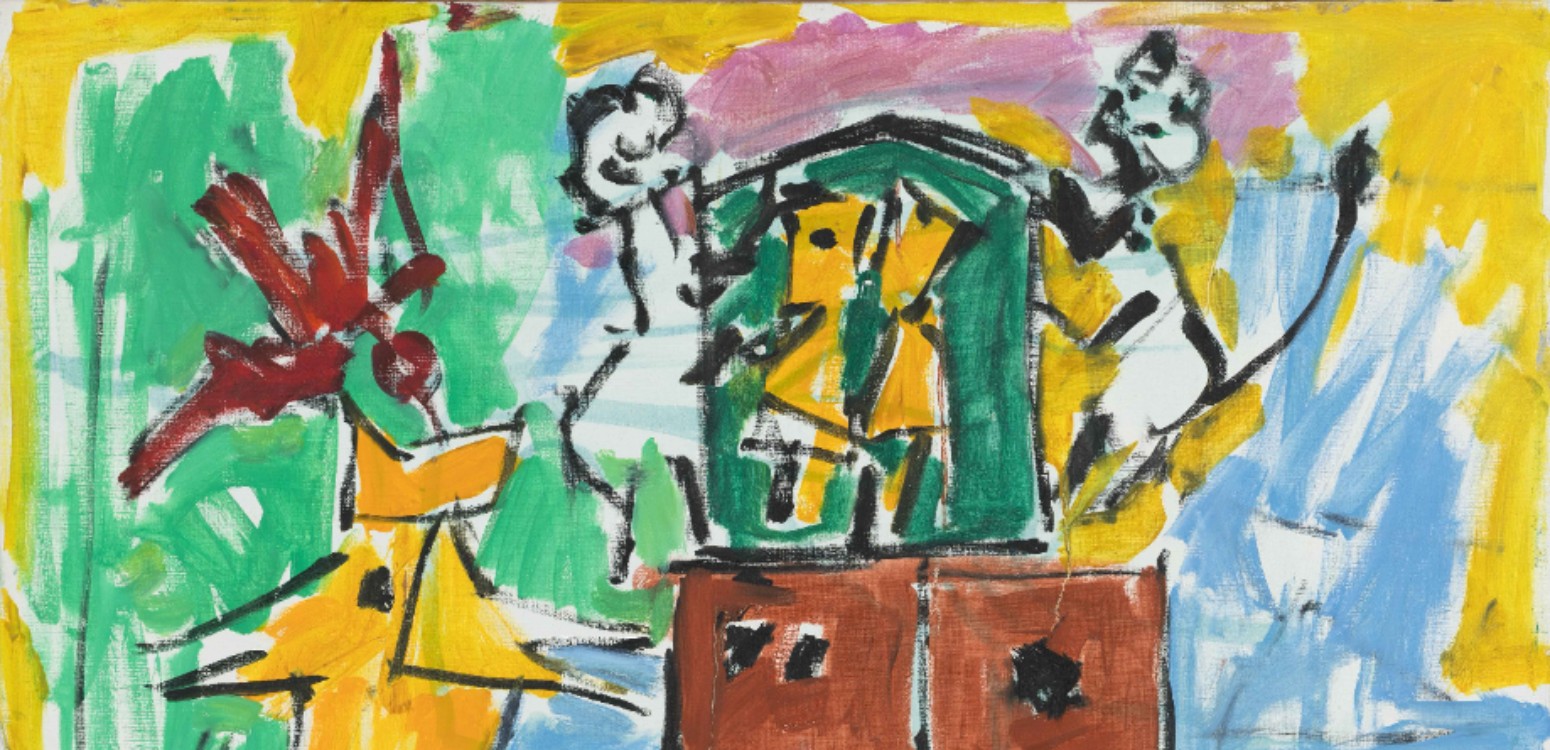

«Бог не скинут» Малевича – это повествование о сотворении материального мира из духовной субстанции, своего рода Сефер Берешит: «Началом и причиною того, что мы называем в общежитии жизнью, считаю возбуждение, проявляющееся во всевозможных формах, – как чистое, неосознанное, необъяснимое, никогда и ничем не доказанное…» В общем, вы поняли. «Второй ступенью жизни считаю мысль, в которой возбуждение принимает видимое состояние реального в себе…» То есть «возбуждение» – это божественный импульс, который проходит стадии развития, в результате которого появляется материальный мир. Очень напоминает христианские каббалистические тексты, и на самом деле влияние каббалы через несколько опосредований (романтическая философия, Якоб Беме) у него можно обнаружить. Для Гробмана было совершенно очевидно, что эти две вещи – теория современного искусства и каббала – не противоречат друг другу и что можно сделать современное искусство, основанное на еврейской философии (как он сам называл каббалу, книги по которой находил и читал в ленинской библиотеке). Ему было очень важно найти формулу еврейского искусства, которая была бы не ретроспективной, а современной, обращенной не к прошлому, не к штетлу, а к общим философским проблемам. И вот вы видите, что из этого получается. Сотворение мира – это постоянная тема, которая проходит через все его произведения. И мы видим это «возбуждение» малевическое, божественное – оно просто пронизывает каждую клеточку его работ. В отличие от своих американских коллег, Гробман представлял себе сотворение мира в мифологическом ключе. Его еврейское сознание было наполнено мифологией агады, не только каббалой (в этом смысле он близок к Розенбергу, который писал о волшебном мире еврейской мифологии как альтернативе материальной иудаике). На картинах Гробмана вы чаще всего видите Левиафана, которого бог создал в один из первых дней творения. Вот тут он появляется дважды. Левиафан – важный для него символ. Во-первых, потому что это символ силы. Про Левиафана пишут в источниках, в псалмах, что он сильнее всех, даже сильнее Архангела Гавриила. А это так важно было людям в такой ситуации, в которой они жили, в такой уязвимой, важно было ощущать свою силу. И кроме того, что это сила, это еще и истина, которая откроется всем в конце времен. Потому что в конечном счете, в конце дней будут праведники есть мясо Левиафана в шатре из его кожи. Сила и праведность, связанные в один узел, побеждающие зло, сотворение мира и эсхатология.

В 1971 Гробман переезжает в Израиль, где он находит концептуальное искусство, еще только начинавшееся в СССР, уже вполне развитым. Что представляет собой западное концептуальное искусство? Если сформулировать в одном слове, то это освобождение от традиционного художественного материала. Никаких красок, никакой скульптуры, только идеи, выраженные по большей части в тексте или объекте, а не в изображении. Такие произведения уже в 1973 году делает Гробман. Вот видите текст? Эта диагональная линия на белом картоне составлена из бесконечного повторения его имени: Михаил Гробман. Работа называется «Поэма о бесконечном путешествии». Это совершенно концептуальная работа в таком самом классическом понимании. Но он осознает, то, что он делает, не как «Дематериализацию художественного объекта» (согласно названию программной статьи этого движения), а в еврейских терминах. Он осознает это как еврейское «отрицание искусства» и пишет:

Искусство для искусства, искусство — как самоцель, искусство — как самоутверждение, искусство — как самонаслаждение — это удел равнодушных, это удел жалких и самовлюбленных эгоистов. Искусство — как зеркало природы, искусство — как память, искусство, цель которого — запечатление исторических или психологических событий, — это удел слабых духом, это удел безвременно состарившихся, это профессия дураков и спекулянтов. …Культ искусства — идолопоклонство. Искусство здоровое и великое заключает в себе нечто, позволяющее отбросить его в один из моментов приближения к Истине. Великое искусство, как ненужная повозка, остается у подножия горы. И от подножия идет высшая мистическая дорога, по которой душа поднимается, уже не нуждаясь в помощи функционального.

Для него отказ от материала, путь от картины к белой плоскости, не просто концептуализм, а еще отказ от искусства, который дает чувство единения с Абсолютом. Это тот же ход, что мы видели в западном дискурсе о еврейском искусстве. Хотя ручаюсь, он не мог этого знать.

Вскоре он создает группу «Левиафан», цель которой – сделать действия-перформансы, главная тема которых – еврейская катастрофа. И конечно, это не буквальная иллюстрация того, что произошло, а восхождение к корню смерти и зла – в терминах, понятных знающим еврейскую традицию. Группа выезжала в иудейскую пустыню, которая и становится особым художественным материалом. Пустыня представлет злое начало – пустоту, тоху ва-воху. Иудейская пустыня – это не песок, а голые бесформенные скалы. И в этой безграничной безжизненной пустоте появляется буква ש (являющаяся одним из имен Б-га), или черные «Следы», тень тех искр, которые которые Б-г оставил в тоху ва-воху, или Ангел смерти, главный персонаж этого тоху ва-воху, который стоит на высокой скале. А пустота символизируется вертикальным срезом каменной скалы.

Есть еще несколько картин того же времени, задуманных в похожем ключе, посмотрите. Вот «Иерусалимская конструкция». Что она собой представляет? Различные сочетания черного и белого, текста и фона. Это тоже отражает каббалистическое понятие о сотворении мира. Но немножко другое, чем то, о котором я рассказывала. Согласно мистическим представлениям о Торе, она появилась при сотворении мира. Разумеется, она была написана не чернилами по бумаге, а черным огнем по белому огню: черный огонь – строки, белый – безграничный смысл между строк. Вверху «Иерусалимской конструкции» белая субстанция заливает черные строчки. А вниз из нее по черному фону идет белая строка: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет». Но это точно как у Ньюмена – лучи, которые спускаются в хаос, только здесь, как в концептуальном искусстве, спускающийся луч представляет собой текст.

Мне кажется, что мне удалось продемонстрировать вам сходство идей о еврейском искусстве, его темах и дилеммах в разных частях мира. Еще не могу объяснить, откуда берется это сходство, но оно есть. На сегодня остаточно того, что мы его зафиксировали и описали.

Также в Бейт Ави Хай